安迪·克拉克

牛津大学出版社是牛津大学的一个部门。它通过在全球范围内出版来推进大学在研究、学术和教育方面的卓越目标。

牛津 纽约

奥克兰 开普敦 达累斯萨拉姆 香港 卡拉奇

吉隆坡 马德里 墨尔本 墨西哥城 内罗毕

新德里 上海 台北 多伦多

在以下地区设有办事处

阿根廷 奥地利 巴西 智利 捷克共和国 法国 希腊

危地马拉 匈牙利 意大利 日本 波兰 葡萄牙 新加坡

韩国 瑞士 泰国 土耳其 乌克兰 越南

Oxford是牛津大学出版社在英国和某些其他国家的注册商标。

在美国由以下出版社出版

牛津大学出版社

纽约州纽约市麦迪逊大道198号 10016

© 牛津大学出版社 2016

版权所有。未经牛津大学出版社书面许可,本出版物的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、存储在检索系统中或传输,除非法律明确允许、通过许可证或在与适当的复制权组织达成协议的条款下。有关超出上述范围的复制查询,应发送至上述地址的牛津大学出版社权利部。

您不得以任何其他形式传播此作品,并且您必须对任何受让人施加相同的条件。

美国国会图书馆出版物编目数据

克拉克,安迪,1957—

驾驭不确定性:预测、行动与具身心智 / 安迪·克拉克。

页 厘米

包括参考书目和索引。

ISBN 978–0–19–021701–3 (布面:alk. paper) eISBN 978–0–19–021703–7 1. 预测(逻辑) 2. 元认知(Metacognition)。 3. 不确定性。I. 标题。 BC181.C534 2016 128’.2—dc23

致克里斯汀·克拉克和阿莱克萨·莫尔科姆编码器、解码器以及介于两者之间的一切

1.7 预测性处理(Predictive Processing)

‘它们是肉做的。’

‘肉?’

‘肉。它们是肉做的。’

‘肉?’

“毫无疑问。我们从地球的不同地方选了几个样本,将它们带到我们的侦察飞船上,进行了全面的探测。它们完全是肉做的。”

这是那些困惑不解的非碳基外星人的开场白,他们的对话记录在科幻作家特里·比森(Terry Bissom)的精彩短篇小说《异族》(Omni, 1991)中。当得知这些肉质的陌生生物甚至不是由非肉类智能体建造,也没有在肉质外表内部隐藏任何简单的非碳基中央处理器时,外星人的困惑进一步加深。相反,它是完全的肉质结构。正如其中一个外星人惊呼的,甚至大脑也是肉做的。结论令人震惊:

“是的,会思考的肉!有意识的肉!会爱的肉。会做梦的肉。肉就是全部!你明白了吗?”

由于无法克服最初的惊讶和厌恶,外星人很快决定继续他们的星际旅程,用不可避免的俏皮话”谁想要见肉呢?“将我们这些短命的肉质大脑抛在一边。

撇开这种恐肉症不谈,外星人的困惑确实有道理。会思考的肉,会做梦的肉,有意识的肉,能够理解的肉。至少可以说,这似乎不太可能。当然,如果我们由硅或其他任何物质构成,那也同样令人惊讶。谜团一直存在:纯粹的物质如何设法产生思维、想象、梦境,以及整个心理、情感和智能行动的盛宴。会思考的物质,会做梦的物质,有意识的物质:这就是难以理解的事物——无论它由什么构成。但有一个新兴的线索。这是众多线索中的一个,即使它是一个好线索,也不会解决所有问题和困惑。尽管如此,它是一个真正的线索,也为我们考虑(在某些情况下重新发现)许多先前的线索提供了一个便利的保护伞。

这个线索可以用一个词来概括:预测(prediction)。为了快速流畅地处理一个不确定和嘈杂的世界,像我们这样的大脑已经成为预测的大师——通过实际上试图保持领先于嘈杂和模糊的感官刺激波浪来冲浪。熟练的冲浪者保持”在口袋里”:靠近但略微领先于波浪破裂的地方。这提供了力量,当波浪破裂时,不会被卷入其中。大脑的任务与此类似。通过不断尝试预测传入的感官信号,我们能够——以我们很快将详细探讨的方式——了解周围的世界并在思维和行动中与这个世界互动。成功的、与世界互动的预测并不容易。它关键地依赖于同时估计世界的状态和我们自己的感官不确定性。但如果做对了,主动的行为者既能了解又能行为上地与他们的世界互动,安全地驾驭一波又一波的感官刺激。

当物质被组织得不得不尝试(并一次次地尝试)成功预测冲刷其能量敏感表面的复杂能量变化时,它具有许多有趣的特性。我们将看到,如此组织的物质被理想地定位于感知、理解、梦想、想象,以及(最重要的)行动。感知、想象、理解和行动现在被捆绑在一起,作为同一个潜在的预测驱动的、不确定性敏感的机制的不同方面和表现而出现。

然而,为了这些特性的完全显现,需要满足更多条件。需要预测其时变(和行动相关)扰动的能量敏感表面需要是众多且多样化的。在我们人类身上,它们包括眼睛、耳朵、舌头、鼻子,以及整个有些被忽视的感觉器官——皮肤。它们还包括一系列更”内向”的感觉通道,包括本体感觉(proprioception)(对身体部位相对位置和所部署力量的感觉)和内感受(interoception)(对身体生理状况的感觉,如疼痛、饥饿和其他内脏状态)。对这些更内向通道的预测将在行动的核心解释以及解释感觉和意识体验方面证明至关重要。

也许最重要的是,预测机制本身需要在一个独特复杂的、多层次的、多样化的内部环境中运作。在这个复杂的(且可重复重新配置的)神经经济体中,交易的是概率预测,在每个层次上都被我们对自身不确定性的变化估计所影响。在这里,不同的(但密切相关的)神经元群体学会预测在许多空间和时间尺度上获得的各种对生物体显著的规律性。这样做时,它们锁定指定从线条和边缘、到斑马条纹、到电影、意义、爆米花、停车场,以及你最喜爱的足球队攻防特征模式等一切的模式。由此揭示的世界是一个为人类需求、任务和行动量身定制的世界。这是一个由可供性(affordances)——行动和干预机会——构建的世界。这是一个被反复利用的世界,通过巧妙的行动例程来减少神经处理的复杂性,这些例程改变了具身的、预测性的大脑的问题空间。

但是,你可能会问,所有这些对我们自身感官不确定性的预测和估计从何而来?即使基于预测的与传感器上能量变化的相遇确实能够——正如我将论证的那样——揭示出一个适合参与和行动的复杂结构化世界,这些预测所反映的知识仍然需要得到解释。在一个特别令人满意的转折中,事实证明,不断尝试(使用多级内在组织)预测(部分自发的)感官数据变化的肉体,恰好处于学习这些规律本身的有利位置。因此,学习和在线处理使用相同的基本资源得到支持。这是因为,如果这个故事是正确的,感知我们的身体和世界涉及学习预测我们自己不断演化的感官状态——这些状态既对行动中的身体作出反应,也对世界作出反应。预测这些不断变化的感官状态的好方法是了解导致变化的世界(包括我们自己的身体和行动)。因此,预测感官刺激变化的尝试本身就可以逐渐安装使预测成功的模型。正如我们将看到的,预测任务因此是一种”引导天堂(bootstrap heaven)“。

像这样的肉体也是想象和做梦的肉体。这样的肉体能够使用使其能够将传入的感官数据与结构化预测相匹配的知识和连接,“自上而下”地驱动自己的内在状态。而做梦和想象的肉体(至少在潜力上)是能够利用其想象进行推理的肉体——思考它可能或可能不会执行的行动。结果是一个令人信服的”认知套餐协议”,其中感知、想象、理解、推理和行动从预测性、不确定性估计的大脑的轰鸣和研磨中共同涌现。基于这种预测的潜在流动进行感知和行动的生物是与结构化和有意义的世界保持丰富认知接触的主动、知识渊博、富有想象力的存在。那个世界是由期望模式构成的世界:一个意外缺失与任何具体事件一样在感知上突出的世界,一个我们所有心理状态都被对自身不确定性的微妙估计所着色的世界。

然而,为了完成这幅图景,我们必须将内在预测引擎定位在其适当的家园中。那个家园——正如冲浪形象也有力地暗示的那样——是位于物质和社会结构的多重赋权网络中的移动化身代理。为了与像我们这样的代理的思考和推理建立完整而令人满意的联系,我们必须考虑到我们学习、行动和推理所处的复杂社会和物理”设计师环境”的无数影响。没有这种环境,我们这种对世界的选择性反应永远不可能出现或得以维持。正是在丰富的身体、社会和技术背景下运作的预测大脑,将像我们这样的心智引入物质领域。在这里尤其是,对预测的关注带来了丰厚的回报,为思考神经、身体和环境资源在每时每刻协调成有效的瞬时问题解决联盟提供了新的有力工具。在我们故事的结尾,预测大脑将被揭示出来,不是作为一个孤立的内在”推理引擎”,而是一个面向行动的参与机器——连接大脑、身体和世界的密集相互交换模式中的一个使能节点(尽管,碰巧是肉质的)。

A.C.

爱丁堡,2015年

本书受益于众多人士的帮助和建议。特别感谢Karl Friston、Jakob Hohwy、Bill Phillips和Anil Seth。你们的耐心和鼓励使这整个项目成为可能。同时也感谢Lars Muckli、Peggy Series、Andreas Roepstorff、Chris Thornton、Chris Williams、Liz Irvine、Matteo Colombo以及预测编码研讨会的所有参与者(爱丁堡大学信息学院,2010年1月);感谢Phil Gerrans、Nick Shea、Mark Sprevak、Aaron Sloman以及在牛津大学哲学系举办的英国心理网络首次会议的参与者(2010年3月);感谢Markus Werning、Albert Newen以及2010年欧洲哲学与心理学学会会议的组织者和参与者(德国波鸿鲁尔大学,2010年8月);感谢Nihat Ay、Ray Guillery、Bruno Olshausen、Murray Sherman、Fritz Sommer以及知觉与行动研讨会的参与者(新墨西哥州圣菲研究所,2010年9月);感谢Daniel Dennett、Rosa Cao、Justin Junge和Amber Ross(被飓风艾琳阻挡的2011年认知巡航的船长和船员);感谢Miguel Eckstein、Mike Gazzaniga、Michael Rescorla以及加州大学圣巴巴拉分校心理研究圣哲中心的教职员工和学生,作为2011年9月的访问学者,我有幸在那里试讲了大部分材料;感谢我2013年《行为与脑科学》论文的所有评论者,特别提及Takashi Ikegami、Mike Anderson、Tom Froese、Tony Chemero、Ned Block、Susanna Siegel、Don Ross、Peter König、Aaron Sloman、Mike Spratling、Mike Anderson、Howard Bowman、Tobias Egner、Chris Eliasmith、Dan Rasmussen、Paco Calvo、Michael Madary、Will Newsome、Giovanni Pezzulo和Erik Rietveld;感谢Johan Kwisthout、Iris van Rooij、Andre Bastos、Harriet Feldman以及2014年5月在荷兰莱顿举办的洛伦兹中心研讨会”人类概率推理的视角”的所有参与者;感谢Daniel Dennett、Susan Dennett、Patricia和Paul Churchland、Dave Chalmers、Nick Humphrey、Keith Frankish、Jesse Prinz、Derk Pereboom、Dmitry Volkov以及莫斯科国立大学的学生们,他们在2014年6月在格陵兰冰山之间的难忘船旅中讨论了这些(以及许多其他)主题。同时感谢Rob Goldstone、Julian Kiverstein、Gary Lupyan、Jon Bird、Lee de-Wit、Chris Frith、Richard Hensen、Paul Fletcher、Robert Clowes、Robert Rupert、Zoe Drayson、Jan Lauwereyns、Karin Kukkonen和Martin Pickering对部分材料的信息丰富且富有启发性的讨论。感谢我的牛津大学出版社编辑Peter Ohlin的持续关注、帮助和支持,感谢Emily Sacharin对图表的耐心工作,感谢Molly Morrison在最后阶段的编辑支持,以及Lynn Childress出色的文稿编辑。衷心感谢我的美妙伴侣Alexa Morcom、我的了不起的母亲Christine Clark、整个Clark和Morcom家族、Borat和Bruno(两只猫),以及我们在爱丁堡内外的所有朋友和同事。最后,这本书也纪念我美好的兄弟James(“Jimmy”)Clark。

本书大部分内容是新写的,但有些章节重现或借鉴了以下已发表文章的材料:

接下来是什么?预测大脑、情境代理和认知科学的未来。《行为与脑科学》,36(3),2013,181-204。

精确性的多面性。《心理学前沿》,4(270),2013。doi:10.3389/fpsyg.2013.00270。

作为预测的知觉。见D. Stokes、M. Mohan和S. Biggs(编辑),《知觉及其模式》。纽约:牛津大学出版社,2014。

期待世界:知觉、预测和人类知识的起源。《哲学杂志》,110(9),2013,469-496。

具身预测。对T. Metzinger和J. M. Windt(编辑)《开放心智项目》的贡献。法兰克福:心智集团开放获取出版。2015,在线地址:http://open-mind.net

感谢编辑和出版商允许在此使用这些材料。图表来源在图例中注明。

[猜谜游戏]

这是一本关于像我们这样的生物如何认识世界并在其中行动的书。在这种认知性参与的核心处(如果这些故事正确的话)存在着一个简单但极其强大的技巧或策略。这个技巧就是试图利用你对世界的了解来预测即将到来的感官刺激。失败的猜测会产生”预测误差”,然后被用来招募新的更好的猜测,或者为更缓慢的学习和可塑性过程提供信息。植根于自组织动力学的这些”预测处理”(predictive processing, PP)模型为感知、行动和想象性模拟提供了令人信服的解释。它们为人类体验的本质和结构提供了新的解释。它们将一个自我驱动的循环因果交互过程置于中心舞台,在这个过程中,行动持续地选择新的感官刺激,沿途整合环境结构和机会。因此,PP为近期关于具身心智的工作提供了完美的神经计算伙伴——如果我的论证正确的话——这项工作强调世界通过感知-运动活动的循环而持续参与。如果这是正确的,预测性大脑不是一个孤立的推理引擎,而是一个面向行动的参与机器。此外,它是一个完美定位的参与机器,能够选择节俭的、基于行动的例程,减少对神经处理的需求,并提供快速、流畅的适应性成功形式。

当然,预测是一个难以捉摸的东西。即使在这些页面中,它也以许多微妙(和不那么微妙)的不同形式出现。预测在其最熟悉的表现形式中,是一个人所从事的活动,目的是预期未来事件的形态。这样的预测是知情的、有意识的猜测,通常提前很久就做出,由前瞻性代理者为了其计划和项目而产生。但这种预测,这种有意识的猜测,并不是我将要呈现的故事核心所在的那种。那个故事核心处的是一种不同的(虽然最终并非无关的)预测,一种不同的”猜测”。它是一种自动部署的、深度概率性的、无意识的猜测,作为支撑和统一感知与行动的复杂神经处理例程的一部分而发生。在后一种意义上,预测是大脑为使具身的、环境情境化的代理者能够执行各种任务而做的事情。

这种对预测的强调在心智科学中有着悠久的历史。但只是在过去十年左右,关键要素才汇聚到一起,提供了(至少是潜在的)第一个真正统一的感知、认知和行动解释。这些要素包括预测驱动学习的力量和可行性的实际计算演示、补充计算框架的新神经科学框架的出现,以及大量实验结果,表明在内在经济中,预测、预测误差信号和我们自身感官不确定性的估计发挥着重要且以前被低估的作用。这样的工作跨越了强调内在模型建构活动重要性的解释与认识大脑、身体和世界之间精细劳动分工的解释之间曾经坚固的分界线。

如我将要描述的,PP最好被视为Spratling (2013)所称的”中间层模型”。这样的模型对神经实现的许多重要细节不做具体规定,而是旨在”识别在神经系统不同结构中运作的共同计算原理,并提供对经验数据的功能性解释,这些解释可以说是与神经科学最相关的”。因此,它提供了一套独特的工具和概念,以及一种中层组织性草图,作为三角定位感知、认知、情感和行动的手段。PP框架特别有吸引力,因为它深刻阐明了神经经济在更大的具身的、涉及世界的行动关系网中的嵌套。应用于各种正常和病理情况及现象,PP为理解人类体验的形式和结构提供了新的方式,并开启了与自组织、动力学和具身认知工作的有趣对话。

这幅图景表明,像我们这样的大脑是预测引擎,不断试图猜测传入感官阵列的结构和形态。这样的大脑是持续主动的,不懈地寻求使用传入信号为自己生成感官数据(在对许多传统智慧的令人惊讶的颠倒中),主要作为检查和纠正其最佳自上而下猜测的手段。然而,至关重要的是,所有内在猜测的形态和流动都被对传入信号不同方面的相对不确定性(因此是我们对其的信心)的变化估计所灵活调节。结果是一个动态的、自组织的系统,其中信息的内在(和外在)流动根据任务的需求以及内在(内感知的)和外在环境的变化细节而不断重新配置。

这些描述与人类体验本身的形式和结构形成了引人注目的联系。这种联系很明显,例如,这类模型能够轻松适应意外感觉的感知奇异性(比如当我们强烈期待咖啡时却喝到了茶),或者遗漏现象的显著突出性(比如当一个在预期音乐序列中突然缺失的音符,在被强烈的特定缺失感替代之前,似乎几乎存在于体验中)。PP模型还阐明了各种病理学和障碍,从精神分裂症和自闭症到”功能性运动综合征”(其中期望和改变的置信度分配(精确度(precision))导致疾病或损伤的虚假感觉”证据”)。

更一般地说,PP框架为熟悉的人类体验提供了一个引人注目且统一的描述,如产生心理意象的能力、对可能的未来选择和行动进行”离线”推理的能力,以及理解其他主体意图和目标的能力。我们将看到,所有这些能力都自然地从使用自上而下的”生成模型”(generative model)(稍后将详细介绍)中产生,作为智能猜测(预测)跨多个时空尺度的感觉数据演变的手段。同样的装置为理解意义本身的性质和可能性提供了坚实而直观的把握。因为能够在多个时空尺度上预测感觉数据的演变,或者如我将论证的,正是将世界作为意义的场所来遇见。这就是在感知、行动和想象中,遇见一个结构化的世界,这个世界由对有机体具有突出意义的远端原因所填充,并倾向于以某些方式演化。如果PP是正确的,感知、理解、行动和想象会通过我们持续尝试猜测感觉信号而不断地共同构建。

这种猜测策略具有深远的重要性。它提供了将感知、行动、情感和对环境结构的利用结合成一个功能整体的共同货币。在当代认知科学术语中,这种策略依赖于”多层概率生成模型”的获取和部署。

这个短语初次遇到时有点令人望而生畏。但基本思想并不复杂。可以立即用一个例子来说明,以我的一位真正的哲学和科学英雄丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)告诉我的一个故事为出发点,那是2011年夏末,我们因飓风艾琳而相当精彩地被困在他位于缅因州的农舍里。早在1980年代中期,丹尼特遇到了一位同事,一位著名的古生物学家,他担心学生们通过简单地复制(有时甚至描摹)他真正想让他们理解的地层学图纸来在作业中作弊。地层学图纸——字面意思是层次的绘制——是那些显示岩层和分层的地质横截面之一,其作用是揭示复杂结构如何随时间积累。然而,成功描摹这样的图纸很难算是你地质学掌握程度的良好指标!

为了解决这个问题,丹尼特设想了一个后来被原型化并称为SLICE的设备。SLICE由软件工程师史蒂夫·巴尼(Steve Barney)命名和构建,在原始的IBM PC上运行,本质上是一个绘图程序,其操作不像我们许多人在童年时玩过的Etch-a-Sketch设备。不同的是,这个设备以更复杂和有趣的方式控制绘图。SLICE配备了许多”虚拟”旋钮,每个旋钮控制一个基本地质原因或过程的展开,例如,一个旋钮会沉积沉积物层,另一个会侵蚀,另一个会侵入熔岩,另一个会控制断裂,另一个会褶皱,等等。

作业的基本形式如下:学生被给予一幅地层学图纸,必须重新创建这幅图片,不是通过描摹或简单复制,而是通过以正确的顺序转动正确的旋钮。实际上,学生在这里没有选择,因为这个设备(不像Etch-a-Sketch或当代绘图应用程序)不支持像素级或逐行控制。让地质描绘出现在屏幕上的唯一方法是找到正确的”地质原因”旋钮(例如,沉积沉积物,然后侵入熔岩)并以正确的强度部署它们。这意味着以正确的顺序和正确的强度(“体积”)转动正确的旋钮,以重新创建原始图纸。丹尼特的想法是,如果一个学生能够做到这一点,那么她确实对隐藏的地质原因(如沉积、侵蚀、熔岩流和断裂)如何合作产生不同地层图所捕获的物理结果有相当多的理解。在我将在本书其余部分使用的术语中,成功的学生必须掌握一个”生成模型”,使她能够基于对可能起作用的原因以及它们如何相互作用以产生目标图纸的理解,为自己构建各种地质结果。因此,目标图纸扮演了学生需要使用她对地质领域的最佳模型重新构建的感觉证据的角色。

我们可以更进一步,要求学生指挥一个概率性生成模型。对于单张展示的图片,通常会有多种不同的方式来组合各种旋钮调整来重现它。但其中一些组合可能代表了比其他组合更可能的序列和事件。因此,要获得满分,学生应该部署与最可能带来观察结果的事件集(“隐藏地质成因”集)相对应的调整集。更高级的测试可能会在显示图片的同时明确排除最常见的成因集,从而迫使学生找到另一种方式来实现该状态(迫使她找到次最可能的成因集,以此类推)。

SLICE允许用户运用她对地质成因(沉积、侵蚀等)及其相互作用的了解来自我生成地层图像:一个与作业中设定图像相匹配的图像。这阻止了作弊。通过调整旋钮来匹配给定图片(毕竟只是一组像素),这些旋钮通过侵蚀、沉积和断裂等隐藏成因的精确控制混合来创建图片,这就是对地质学和地质成因的深入理解。

这是一个很好的——尽管有限的——基本技巧的例证,如果我将要考虑的模型是正确的,大脑使用这个技巧来理解从世界接收到的感官信号的持续变化(实际上只是撞击的能量)。这表明,我们通过识别最有可能产生当前撞击我们众多(外感受性、本体感受性和内感受性)感官受体的能量模式的相互作用的世界成因集来感知世界。通过这种方式,我们通过(如果你愿意的话)猜测世界来看世界,使用感官信号在进行过程中完善和细化猜测。

注意,现实世界的感知匹配任务针对的不是单一的静态结果(如SLICE中),而是一个不断演化的现实世界场景。因此,在我们将要考虑的情况中,匹配传入信号需要了解场景元素如何在多个空间和时间尺度上演化和相互作用。这可以通过预测导向神经组织的多层次特性来实现——我们将在后续章节中对此类多层次架构进行更多讨论。

为了完成这个例证,我们需要从等式中移除学生和尽可能多的先验知识!产生的设备是SLICE:SLICE的自给自足版本,它获得了自己关于地质隐藏成因的知识。至少在微观层面,使用分层(深层、多层)架构中的预测驱动学习,这是可以做到的。关键思想——这个思想似乎在当代认知科学中以各种形式出现——是我们也通过尝试使用高级生物大脑特有的大量递归连接,从上而下为自己生成传入的感官数据来学习*世界。这之所以有效,是因为好的模型能做出更好的预测,我们可以通过缓慢修正模型(使用已充分理解的学习程序)来改进模型,从而逐步提高它们对感官流的预测能力。

对于被动感知的简单但不现实的情况(见下文),核心思想现在可以总结如下。感知世界就是用恰当的多层次预测流来迎接感官信号。这些预测旨在使用关于相互作用远端成因的存储知识来”从上而下”构建传入的感官信号。以这种方式容纳传入的感官信号本身就已经对世界有了相当多的理解。部署这种策略的生物学会成为自身感官刺激的知识渊博的消费者。它们了解自己的世界,以及居住在其中的实体和事件类型。部署这种策略的生物,当它们看到草以某种特定方式颤动时,已经在期待看到美味的猎物出现,已经在期待感受到自己肌肉紧绷准备扑击的感觉。一个对其世界有这种把握力的动物或机器,已经深入到理解该世界的事业中。这整个关于感知和学习的基础故事在本书的第一部分中呈现。

但在这个被动感知的简洁图景中,缺少了一个关键要素。缺少的是行动,而行动改变了一切。我们大量的递归神经元集合不仅仅是在不断地嗡嗡作响试图预测感觉流。它们通过引起身体运动来不断地产生感觉流,这些运动选择性地收获新的感觉刺激。感知和行动因此锁定在一种无尽的循环拥抱中。这意味着我们需要做出进一步的——也是认知上至关重要的——修正。我们的新玩具系统是一个机器人(称之为Robo-SLICE),它必须以响应其接收到的感觉刺激的方式行动。也就是说,它必须以适合身体和环境原因组合的方式行动,这些原因(它估计)使当前感觉数据最有可能。世界参与行动现在成为解释的核心,使Robo-SLICE能够主动寻求和选择自己的感觉刺激,将其感受器暴露于对其生存以及它所调谐的目标和目的而言重要的能量输入类型。此外,Robo-SLICE能够利用对世界的行动来降低自身内部处理的复杂性,选择节俭、高效的例程,以运动和环境结构换取昂贵的计算。

想象Robo-SLICE是一个艰难的任务,我们这个小思想实验的局限性很快就显现出来了。因为我们没有为SLICE指定任何生活方式、生态位或基本关注点,所以我们不知道什么可能构成对感觉输入的恰当行动。我们也还没有展示持续的感觉信号预测尝试如何导致这样的代理恰当地行动,以旨在使感觉信号逐渐与其自身感觉预测的某个特殊子集一致的方式采样其世界。这个巧妙的技巧将我们的一些感觉预测转化为自我实现的预言,这是本书第二部分的主题。

我们还没有到达那里。为了完成这个图景,我们需要赋予Robo-SLICE改变其自身社会和物质环境长期结构的能力,以便栖居在一个”重要的能量输入”在需要时更可靠地提供的世界中。这种世界结构化,一代又一代地重复,也使像我们这样的存在能够构建越来越好的思考世界,允许冲击的能量引导越来越复杂的行为形式,并使思想和理性能够渗透到以前”禁区”的领域。这就是情境化Robo-SLICE——一个自主的、主动的、学习系统,能够以改善其思维并服务(和改变)其需求的方式改变其世界。这是本书第三部分的主题。

我想通过提及一些关键特征和吸引力来结束这个简短的引言,这些特征和吸引力从上面的草图中刚好可见(我希望如此)。

一个特征是认知共现(co-emergence)。多级感觉预测策略同时支持丰富的、揭示世界的感知形式,对学习友好,并且看起来很有希望将想象(以及我们稍后将看到的更有方向性的心理模拟形式)引入生物学舞台。如果我们通过使用关于世界的储存知识”自上而下”地生成传入感觉数据来感知世界,以重新创造那些感觉模式的显著方面,那么感知本身涉及一种理解形式:它涉及知道事物是什么样的,以及它们倾向于如何随时间演化。想象也在那里,因为自我生成(至少是)感觉信号近似的能力意味着能够以这种方式感知世界的系统也可以离线为自己生成类似感知的状态。这种自我生成只是使它们能够用恰当的感觉预测迎接传入感觉刺激的相同生成模型式知识的另一种用途。

这样的解释与最近支持所谓”贝叶斯大脑假设”的实验结果爆炸式增长形成了深刻而有启发性的联系:大脑以某种方式实现处理,这种处理近似于权衡新证据与先验知识的理想方式的假设。找到使当前感觉数据最有可能的隐藏原因集合对应于贝叶斯推理(Bayesian inference)。

当然,这样的大脑不会在所有时候都把一切都弄对!我最近被英国陆军北极探险队队长亨利·沃斯利中校的以下描述所震撼:

白化天气很棘手。那是当云层变得如此之低以至于遮蔽地平线的时候。阿蒙森称之为”白色黑暗”。你对距离或高度没有概念。有一个关于他的故事,他以为看到地平线上有个人。当他开始走路时,他意识到那只是在他前面三英尺处的一块狗粪。

那个”人”的感知很可能在全局上(即,总体上,在我们栖居的世界类型中,根据我们的信息状态)是”贝叶斯”最优的,因为阿蒙森相信他正在看向远方地平线。也就是说,沃斯利上校的大脑可能一直在以最好的方式将先验知识和当前证据结合在一起。尽管如此,地平线上那个人的感知实际上只是在跟踪一块粪便。每当我在本书中使用令人担忧的”最优”一词时,我的意思只是指这种”狗粪最优性”。

另一个大规模特征是整合。要探索的视角将使我们能够以统一的方式看待许多核心认知现象(感知、行动、推理、注意力、情感、体验和学习),并将为”具身和情境”认知科学的许多主张提供定性甚至定量理解的方法。这些后续整合之所以成为可能,是因为有一种认知共同基础,即”使感官数据流变得越来越可预测的方式”。我们可以调节生成模型的参数来匹配感官数据。但我们也可以改变数据,通过调节参数使其更容易被捕获——这些改变可能通过我们的即时行动,以及更长期的环境重构来实现。我相信,这种将概率神经处理工作与具身和行动作用研究统一起来的潜力,是新兴框架最吸引人的特征之一。

这些相同的解释为思考人类体验的形态和本质开辟了新途径。通过突出预测和(重要的是)神经系统对这些预测可靠性的估计,它们为包括精神分裂症、自闭症以及功能性运动和感官症状在内的各种病理学和障碍投下了新的光芒。它们还帮助我们欣赏神经典型人类体验的广阔而复杂的空间,并可能提供暗示(特别是当我们纳入关于我们自己不断演变的内脏状态的内感受预测时)关于意识感受和体验的机制起源。

尽管如此,也许值得强调的是,预测并不是大脑认知工具包中的唯一工具。因为预测,至少在即将探讨的相当特定的意义上,涉及在相当短的时间尺度内,使用在线处理期间计算的预测误差信号对传入感官信号进行自上而下的近似。这是一种强大的策略,很可能是各种认知和行为效应的基础。但它肯定不是大脑可用的唯一策略,更不用说主动代理了。适应性反应是一个多层面的事物,多种策略必须结合起来,使主动代理与它们复杂的、部分自我构建的世界保持联系。

但即使在这个更广阔的竞技场上,预测也可能发挥关键作用,有助于我们许多不同内外资源的时时刻刻的协调,以及构建与世界的核心智能接触形式。出现的图景是,基于预测的处理(正如我们将看到的,通过可变的”精度权重”)选择瞬态神经元集合。这些瞬态集合招募并不断被身体行动招募,这些行动可能利用各种环境机会和结构。通过这种方式,预测大脑的愿景与具身的、环境情境化的心智愿景建立了完整而富有成效的联系。

最后,重要的是要注意,在目前的工作中确实有两个故事。一个是大脑作为多层次概率预测引擎的极其广泛的愿景。另一个是更具体的提案(“分层预测编码”或预测处理(PP)),关于如何讲述这样的故事。完全可能的是,即使更具体提案(PP)的许多细节被证明是错误的或不完整的,广泛的故事仍将被证明是正确的。追求更具体提案的附加价值是双重的。首先,该提案代表了目前可用的更一般故事的最彻底阐述版本。其次,它是一个已经应用于大量——且不断增长的——现象的提案。因此,它作为某种故事处理广泛议题潜力的强有力说明,阐明了感知、行动、推理、情感、体验、理解其他代理,以及各种病理学和失调的性质和起源。

这些都是令人兴奋的发展。我认为,它们的结果不是又一个”心智的新科学”,而是潜在的更好的东西。因为出现的实际上只是许多以前方法的最佳部分的汇合点,结合了连接主义和人工神经网络工作的元素、当代认知和计算神经科学、处理证据和不确定性的贝叶斯方法、机器人技术、自组织,以及对具身的、环境情境化心智的研究。通过将大脑视为不安分的、主动的器官,不断受驱动去预测并帮助带来感官刺激的作用,我们可能正在瞥见一些核心功能,这些功能使得大约三磅重的移动的、基于身体的脑肉,沉浸在人类社会和环境漩涡中,能够了解和参与其世界。

当我与同事短暂交谈后重新进入办公室,视觉感知到我留在桌上等待的那杯热气腾腾的咖啡时,会发生什么?一种可能是,我的大脑接收到大量视觉信号(为了简化,想象成一个激活像素阵列),这些信号迅速指定许多基本特征,如线条、边缘和色块。然后这些基本特征被前向传递、逐步累积,并在适当时绑定在一起,产生越来越高层次的信息类型,最终形成形状和关系的编码。在某个时刻,这些复杂的形状和关系激活存储的知识体系,将感觉的前向流动转化为揭示世界的感知:看到装在时髦复古绿色杯子中的热气腾腾的美味咖啡。这样的模型虽然在此处表达得过于简单,但相当准确地对应传统认知科学方法,该方法将感知描述为”自下而上”特征检测的累积过程。1

以下是另一种情况。当我重新进入办公室时,我的大脑已经控制着一套涉及咖啡和办公室的复杂期望。瞥向我的桌子,一些快速处理的视觉线索引发一连串视觉处理,其中传入的感觉信号(被称为”驱动”或”自下而上信号”)与向下(和横向2)预测流相遇,这些预测涉及这个小世界最可能的状态。这些预测反映了我们持续神经元处理中大部分嗡嗡作响、积极主动的性质。那股向下流动的预测洪流致力于预先指定沿着适当视觉(和其他)路径的各种神经元群的可能状态。向下(和横向)流动的预测涉及展开遭遇的所有方面,不仅限于形状和颜色等简单视觉特征。它可能包括丰富的多模态关联和(正如我们将在后续章节中看到的)运动和情感预测的复杂组合。随后发生快速交换(多个自上而下和自下而上信号之间的活跃舞蹈),其中不正确的向下流动”猜测”产生错误信号,这些信号横向和向上传播,并被用来促成更好更好的猜测。当预测流充分解释传入信号时,视觉场景被感知。随着这个过程的展开,系统试图(在多个空间和时间尺度上)为自己生成传入的感觉信号。当这成功时,并且建立了匹配,我们体验到结构化的视觉场景。

我认为,这就是我实际看到咖啡的方式。这个基本提案需要细致入微、精炼,并在我们故事展开时反复增强,它让人想起那个朗朗上口(但如我们将在第6章中看到的,可能有点扭曲)的格言:感知是受控的幻觉。3 我们的大脑试图猜测外面有什么,在那种猜测适应感觉冲击的程度上,我们感知世界。

所有这些知识——驱动构成感知基础的预测的知识,以及(正如我们稍后将看到的)行动的知识——最初是如何产生的?我们当然必须在获得做出关于世界的预测所需的知识之前,先感知体验世界?在这种情况下,感知体验毕竟不可能需要基于预测的处理。

要解决这个担忧,我们需要坚定地区分可能被视为通过感官对能量模式的单纯转换,与那些丰富的、揭示世界的感知之间的区别,后者产生于(如果这个故事是正确的)当且仅当那种转换能够与恰当的自上而下期望相遇时。问题然后变成:基于单纯的能量转换,恰当的期望如何能够形成并发挥作用?这个故事的一个吸引人的特征是,完全相同的过程(试图预测当前感觉输入)可能最终成为学习和在线反应的基础。

一个很好的起点(遵循Rieke等人, 1997和Eliasmith, 2005)是对比某个系统的外部观察者视角与动物或系统本身的视角。外部观察者可能能够看到,例如,青蛙大脑中的某些神经元只有在存在特定的视网膜刺激模式时才会放电,这种模式最常出现在某种多汁的猎物(比如苍蝇)在舌头可及范围内的时候。这种神经元活动模式可能被称为”表征”猎物的存在。但这样的描述,虽然有时有用,可能会让我们忽视一个更紧迫的问题。这就是青蛙或任何其他我们感兴趣的系统如何能够对世界有所把握的问题。为了更好地看清这个问题,我们需要采用(在稍后将解释的无害意义上)的不是外部观察者的视角,而是青蛙本身的视角。做到这一点的方法是只考虑青蛙可获得的证据。事实上,即使这样也可能产生误导,因为它似乎邀请我们从某种青蛙视角来想象世界。相反,以所讨论意义上的动物视角,就是将自己限制在只能从撞击青蛙感觉器官的能量刺激流中了解到的东西。这些能量刺激确实可能由我们作为外部观察者所认识的苍蝇引起。但对青蛙大脑来说,唯一可获得的东西就是由从世界流经其众多受体的能量对其感觉系统造成的扰动。这意味着,正如Eliasmith (2005, p. 102)指出的,“可能刺激的集合是未知的,动物必须根据各种感觉线索推断所呈现的内容”。我要补充的是(为了预期我们后续的一些讨论),“推断所呈现的内容”与选择恰当的行动密切相关。在这个意义上,动物的视角由通过感觉受体状态的变化向动物大脑提供的信息所决定。但”处理”这些信息的全部意义在于帮助选择合适的行动,考虑到动物的当前状态(例如,它有多饥饿)和由那些撞击能量所索引的世界状态。

同样值得强调的是,这里使用的”信息”一词仅仅是对”能量传递”的描述(见Eliasmith, 2005;Fair, 1979)。也就是说,信息的谈论最终必须简单地以撞击感觉受体的能量来兑现。如果我们要避免再次将观察者的视角非法地引入我们对有信息的观察者如何自然成为可能的解释中,这是至关重要的。这样使用的信息谈论不对信息是关于什么的做任何假设。这是必要的,因为弄清楚这一点正是动物大脑需要做的事情,如果它要作为控制环境适应性反应的赋权资源。因此,(具身的、情境化的)大脑的任务是将这些能量刺激转化为行动指导信息。

Eliasmith指出,以这种方式”采取动物视角”的早期例子可以在Fitzhugh (1958)的工作中找到,他探索了尝试仅从动物神经纤维的反应来推断环境原因性质的方法,故意忽略他作为外部观察者对这些纤维可能响应的刺激类型的所有了解。通过这种方式:

正如大脑(或其部分)从感觉信号推断世界状态一样,Fitzhugh试图确定世界中有什么,一旦他知道了神经纤维对未知刺激的反应。他故意将使用的信息限制为动物可获得的信息。通过观察者视角获得的”额外”信息只在事后用于”检查他的答案”;它不用于确定动物正在表征什么。(Eliasmith, 2005, p. 100)

Fitzhugh面临着一项艰巨的任务。然而,这本质上就是生物大脑的任务。大脑必须在没有任何形式的直接接触信号来源的情况下,发现关于撞击信号可能原因的信息。它在任何直接意义上”了解”的全部,就是它自己的状态(例如,脉冲序列)如何流动和改变。这样的状态也在具身有机体中产生影响,其中一些(外部观察者可能注意到)是对感觉换能器本身运动的影响。通过这种方式,主动代理能够构建它们自己的感觉流,影响它们自己能量刺激的潮起潮落。我们稍后会看到,这是信息的一个重要额外来源。但它并不改变基本情况。说系统直接接触的全部就是它自己的感觉状态(感觉受体上的刺激模式)仍然是正确的。

仅仅基于感觉受体上的刺激模式,具身的、情境化的大脑如何能够改变和适应,以作为有用的节点(承担相当大代谢费用的节点)来产生适应性反应?注意这种概念与将问题设定为建立环境状态和内部状态之间映射关系的概念有多么不同。任务不是找到这样的映射,而是仅从变化的输入信号本身推断信号源(世界)的性质。

预测驱动学习提供了一种非常强大的方式,在这样最初看似不乐观的条件下取得进展。理解这一点的最佳方式是首先回顾通过为系统提供适当”教师”所能实现的学习类型。当然,这里的教师通常不是人类代理,而是某种自动化信号,它告诉学习者在给定当前输入的情况下应该做什么或得出什么结论。依赖于这种信号的系统被称为”监督”学习者。最著名的这类系统是依赖所谓”误差反向传播”的系统(例如,Rumelhart, Hinton, & Williams, 1986a,b;以及Clark, 1989, 1993的讨论)。在这些类型的”连接主义”系统中,当前输出(通常是对输入的某种分类)与正确输出(在某些标记或预分类训练数据中设置)进行比较,编码系统专业知识的连接权重被缓慢调整,使未来的响应越来越符合要求。这种缓慢自动调整的过程(称为梯度下降学习)能够使从随机连接权重分配开始的系统逐渐达到预期水平——如果一切顺利的话4。

连接主义系统的发展和完善是通向预测处理(PP)模型的漫长谱系中的关键步骤,我们很快就会考虑这些模型。事实上,预测处理(以及更广义的分层贝叶斯)模型可能最好被视为同一广泛谱系内的发展(讨论见McClelland, 2013和Zorzi et al., 2013)。在此类工作之前,人们很容易5简单地否认有效和基础的学习是可能的,因为感官证据的获得显然微乎其微。相反,人类知识的大部分可能简单地是先天的,在数千年来逐渐安装在我们神经回路的形状和功能中。

连接主义学习模型对此类论证提出了重要质疑,表明从我们实际遇到的统计上丰富的感官数据中学到很多东西实际上是可能的(综述见Clark, 1993)。但标准(反向传播训练)连接主义方法在两个方面受到阻碍。第一个是需要提供足够数量的预分类训练数据来驱动监督学习。第二个是在多层形式中训练此类网络的困难6,因为这需要以难以确定的方式在所有层中分布对错误信号的响应。预测驱动学习,应用于多层设置中,解决了这两个问题。

让我们先讨论训练信号。思考预测驱动学习的一种方式是将其视为提供一种无害(即生态可行)的监督学习形式。更准确地说,它提供了一种自监督学习形式,其中”正确”响应以一种持续滚动的方式由环境本身反复提供。因此,想象你是那个大脑/网络,忙于转换来自世界的信号,只能检测你自己感官寄存器中的持续变化。在这样帮助自己获得”动物视角”的同时,你能做的一件事就是忙于尝试预测这些寄存器的下一个状态。

然而,这里的时间故事实际上比看起来要复杂得多。以离散时间步长的预测来思考这个过程是最容易的。但是,实际上,我们将要探索的故事描绘了大脑参与连续的感官预测过程,其中目标是一种滚动的现在。一旦我们看到感知本身是一种预测驱动的构造,它总是植根于过去(系统知识)并在多个时间和空间尺度上预期未来,“预测现在”和”预测非常接近的未来”之间的界限就消失了7。

预测任务的好消息是世界本身现在将提供你需要的训练信号。因为你的感官寄存器的状态将改变,以系统性地由传入信号驱动的方式,随着你周围的世界发生变化。通过这种方式,你自己感官受体的演变状态提供了一个训练信号,允许你的大脑”自我监督”自己的学习。因此:

预测形式的学习特别引人注目,因为它们提供了无处不在的学习信号来源:如果你尝试预测接下来发生的一切,那么每一个时刻都是学习机会。这种普遍的学习例如可以解释婴儿如何似乎神奇地获得对世界如此复杂的理解,尽管他们看似惰性的外显行为(Elman, Bates, Johnson, Karmiloff-Smith, Parisi, & Plunkett, 1996)——他们正在越来越熟练地预测接下来会看到什么,因此,正在发展越来越复杂的世界内部模型。(O’Reilly et al. (submitted) p. 3)

因此,如此构想的预测任务是一种自举天堂(bootstrap heaven)。例如,要预测句子中的下一个词,了解语法(以及更多内容)会很有帮助。但学习关于语法(以及更多内容)的惊人数量知识的一种方法是寻找预测句子中下一个词的最佳方式。这正是世界可以自然提供的那种训练,因为你的预测尝试很快就会得到对应于(你猜对了)句子中下一个词的语音形式的跟进。因此,你可以使用预测任务来自举你通往语法的道路,然后在未来的预测任务中使用这种语法。如果处理得当,这种自举(它实现了”经验贝叶斯”的一个版本;参见Robbins, 1956)确实被证明提供了一个非常有效的训练机制。

因此,预测驱动学习利用了一个丰富、免费、持续可用、自举友好的教学信号,即不断变化的感官信号本身。无论任务是生态基础性的(例如,预测不断演化的视觉场景以发现捕食者和猎物)还是更高级的生态任务(例如,检测咖啡杯或预测句子中的下一个词),世界都可以被依赖来提供训练信号,使我们能够将当前预测与实际感知到的能量输入模式进行比较。这允许成熟的学习算法挖掘关于实际构造传入信号的相互作用的外部原因(“潜在变量”)的丰富信息。但在实践中,这需要一个额外且至关重要的成分。那个成分就是多层次学习的使用。

在分层(多层)设置中运行的预测驱动学习很可能是学习我们这种世界的关键:一个高度结构化的世界,在许多空间和时间尺度上显示规律性和模式,并由各种相互作用且复杂嵌套的远端原因填充。正是在那里,感官预测和分层学习相结合,我们定位了一个相对于先前工作的重要计算进步。这一进步源于亥姆霍兹(Helmholtz)(1860)对感知作为概率性、知识驱动推理过程的描述。从亥姆霍兹那里来了一个关键思想:感官系统从事着从其身体(感官)效应推断世界原因的棘手业务。因此,这是一种对外界存在什么的押注,通过询问世界必须如何存在才能使感官器官以其当前方式受到刺激来构建。使这变得棘手的部分原因是,单一的这种感官刺激模式将与许多不同的世界原因集合一致,仅通过它们相对的(且依赖于上下文的)发生概率来区分。

亥姆霍兹的洞察启发了MacKay (1956)、Neisser (1967)和Gregory (1980)的有影响力的工作,作为被称为”分析-综合”(analysis-by-synthesis)的认知心理学传统的一部分(回顾参见Yuille & Kersten, 2006)。8 在机器学习中,这些洞察帮助启发了从恰当命名的”亥姆霍兹机器”(Helmholz Machine)工作开始的一系列关键创新(Dayan et al., 1995; Dayan and Hinton, 1996; 另见Hinton and Zemel, 1994)。亥姆霍兹机器是多层架构的早期例子,可以训练而不依赖于实验者预分类的例子。相反,系统通过尝试使用自己的向下(和侧向)连接为自己生成训练数据来”自组织”。也就是说,系统不是从分类(或”学习识别模型”)数据的任务开始,而是首先必须学习如何使用多层系统为自己生成传入数据。

这似乎是一个不可能的任务,因为生成数据需要系统希望获得的那种知识。例如,要生成某种公共语言特有的语音结构,你需要已经了解很多关于各种语音和它们如何被发音和组合的知识。9 同样,如果系统已经掌握了该语言中语音结构化语音的生成模型,它就可以学习执行分类任务(以声音流为输入并提供语音解析作为输出)。但是,在两者都缺乏的情况下,你从哪里开始?答案似乎是”逐渐地,同时在两个地方”。这个僵局在原则上至少通过开发新的学习程序得到解决,这些程序对”自举天堂”进行迭代访问。

使这一切成为可能的关键发展是发现了诸如”清醒-睡眠算法(wake-sleep algorithm)“([Hinton et al., 1995])这样的算法,该算法利用每个任务(识别和生成)逐步引导另一个任务。这个算法允许系统通过以交替方式训练两组权重,在”迭代估计”过程中同时学习识别和生成模型。清醒-睡眠算法使用自身的自上而下连接为隐藏单元提供期望的(目标)状态,从而(实际上)使用一个试图为自己创造感官模式的生成模型(在”幻想”中,如有时所说)来自监督其感知”识别模型”的发展。重要的是,这种过程即使从整个网络的小随机权重分配开始也能成功(有用的综述见[Hinton, 2007a])。

在这种非常具体的意义上,生成模型旨在通过推断能够产生该结构的因果矩阵来捕获某些观察输入集合的统计结构。在引言中,我们遇到了SLICE*,其获得的生成模型结合了隐藏的地质成因,如断裂和熔岩侵入,以最佳地解释(通过自上而下生成)目标地质(地层)图像中的像素模式。一个良好的视觉概率生成模型同样会寻求捕获较低层次视觉模式(最终是视网膜刺激)如何由推断的远端成因相互作用网络生成的方式。在给定上下文中遇到的某种视网膜刺激模式,因此可能最好使用一个生成模型来解释,该模型(作为一个诚然简化的示例)将相互作用的主体、对象、动机和运动的顶层表征与多个中间层结合,这些中间层捕获颜色、形状、纹理和边缘如何结合并在时间上演化。当这些隐藏成因(跨越多个空间和时间尺度)的组合稳定为一个连贯的整体时,系统就使用存储的知识自生成了感官数据,并感知到一个有意义的结构化场景。

值得再次强调的是,对结构化远端场景的这种把握必须仅使用从动物视角可获得的信息来生成。也就是说,它必须是一种完全根植于任何可能由于动物进化历史而存在的预结构化(大脑和身体的)与感觉受体记录的能量刺激模式相结合的把握。实现这种把握的系统方法是通过持续尝试使用多层次架构自生成感官信号来提供。在实践中,这意味着多层次系统内的自上而下和横向连接开始编码在多个空间和时间尺度上运作的相互作用成因的概率模型。如果这些方法是正确的,我们通过找到最可能的相互作用因子(远端成因)集合来识别对象、状态和事务,这些因子的组合将生成(因此预测并最好地解释)传入的感官数据(例如,见[Dayan, 1997];[Dayan et al., 1995];[Hinton et al., 1995];[Hinton & Ghahramani, 1997];[Hinton & Zemel, 1994];[Kawato et al., 1993];[Mumford, 1994];[Olshausen & Field, 1996])。

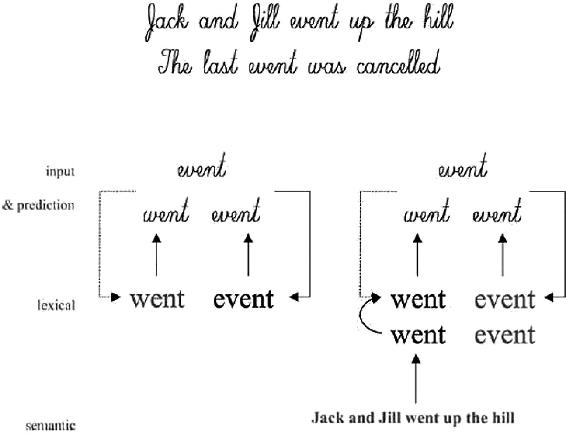

考虑一个我们许多人每天都要解决的实际问题,通常无需太多有意识的努力:识别手写数字的问题。诚然,这样的情况越来越少了。但当有人确实在浴室镜子上留下那张匆忙潦草的便条时,区分这些数字可能是至关重要的(或者至少是有约会或没约会的问题)。我们是如何做到的呢?

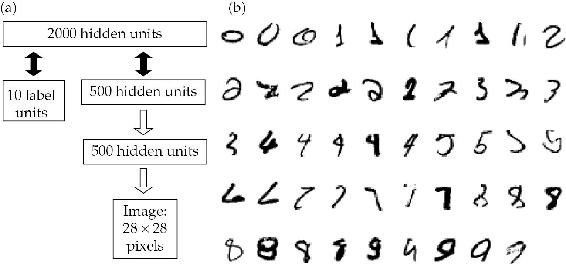

机器学习理论家Geoffrey Hinton描述了一个能够进行手写数字识别的基准机器学习系统(见[Hinton, 2007a, b];[Hinton & Nair, 2006];另见[Hinton & Salakhutdinov, 2006])。该系统的任务就是简单地对手写数字图像进行分类(手写1、2、3等的图像)。也就是说,系统旨在将高度可变的手写数字图像作为输入,并输出正确的分类(将数字识别为1、2、3…等的实例)。设置(见[图1.1])涉及三层特征检测器,在未标记的手写数字图像语料库上进行训练。但系统并不是试图直接训练多层神经网络来分类图像,而是学习并部署了上述类型的概率生成模型。它学习了一个多层生成模型,能够使用其自上而下的连接(followed by some additional fine-tuning)为自己产生此类图像。学习的目标因此是逐步”调整自上而下连接的权重,以最大化网络生成训练数据的概率”([Hinton, 2007a], p. 428)。成功感知的路径(在这种情况下是手写数字识别)因此经由一个实际上更接近于数字主动生成(例如,在计算机图形学中)的学习策略。

来源: Hinton, 2007a。

结果令人印象深刻。训练后的网络能正确识别图1.1中显示的所有(通常书写很糟糕的)示例,尽管这些示例都不在训练数据中。该网络使用包含60,000个训练图像和10,000个测试图像的基准数据库进行了广泛测试。它的表现超过了所有更标准的(反向传播训练的)人工神经网络,除了那些专门为此任务”手工制作”的网络。它的表现也几乎与更计算密集的”支持向量机”方法相当。最重要的是,它使用了一种学习程序来实现这一点,如果我们将要考虑的理论是正确的,这种学习程序反映了大脑功能组织的一个关键方面:使用自上而下的连接来生成系统试图响应的数据的版本。

这种方法可以应用于任何结构化领域。Hinton自己的变体(我必须强调,这与我们即将关注的”预测处理”模型在一些非常重要的方面有所不同)已成功应用于文档检索、预测句子中的下一个词以及预测人们会喜欢什么电影等各种任务(见Hinton & Salakhutdinov, 2006; Mnih & Hinton, 2007; Salakhutdinov et al., 2007)。为了开始理解这种方法的潜在力量,有助于注意到整个数字识别网络,Hinton指出,只有”大约0.002立方毫米小鼠皮层的参数数量”,“数百个这种复杂度的网络可以容纳在高分辨率fMRI扫描的单个体素内”(Hinton, 2005, p. 10)。Hinton谦虚地使用这个比较,作为戏剧化机器学习仍需走多远路程的手段。但从另一个角度来看,它邀请我们欣赏像我们这样复杂的大脑,采用某种版本的强力学习策略,可能对围绕我们的世界获得多么深刻的掌握。

预测驱动的多层学习还解决了早期(基于误差反向传播的)连接主义(connectionist)方法的另一个关键缺陷——它们缺乏处理结构的原则性方法。这是表示和处理”复杂的、铰接结构”(Hinton, 1990, p. 47)的需要,如部分-整体层次结构:元素形成整体的结构,这些整体本身可以是一个或多个更大整体的元素。“经典人工智能”的工作为这个问题提供了一个相当(过于)直接的解决方案。传统的符号方法使用”指针”系统,其中一个本质上任意的数字对象可以用来访问另一个对象,后者本身可能用来访问另一个对象,等等。在这样的系统内,符号可以被视为”对象的一个小的(通常是任意的)表示,它提供到同一对象的更完整表示的’远程访问’路径”。通过这种方式,“许多(小)符号可以组合在一起,创建某些更大结构的’完全铰接’表示”(两个引用均来自Hinton, 1990, p. 47)。这样的系统确实可以以允许元素轻松共享和重新组合的方式表示结构化(嵌套的、通常是层次的)关系。但它们在其他方面证明是脆弱和不灵活的,无法显示流畅的上下文敏感响应,并且在需要在时间压力下的现实世界环境中指导行为时会陷入困境。

需要以原则性方式处理结构化领域推动了早期对连接主义替代使用经典的、句子样内部表示形式的怀疑(例如,Fodor & Pylyshyn, 1988)。但跳到2007年,我们发现Geoffrey Hinton,一位不喜欢夸张的机器学习理论家,写道”反向传播学习的局限性现在可以通过使用包含自上而下连接的多层神经网络来克服,并训练它们生成感觉数据而不是分类数据”(Hinton, 2007a, p. 428)。对结构的担忧得到直接解决,因为(正如我们将在文本中经常看到的)预测驱动的学习,当它在这些多层设置中展开时,倾向于分离出在空间和时间的不同尺度上运作的相互作用的远端(或身体)原因。

这非常重要,因为结构化域在自然界和人类构建的世界中无处不在。语言表现出密集嵌套的组合结构,其中词汇形成子句,子句形成完整的句子,而这些句子本身通过在更大的语言(和非语言)环境中定位来理解。每个视觉场景,如城市街道、工厂车间或宁静的湖泊,都嵌入着多个嵌套结构(例如,商店、店门、门口的购物者;树木、树枝、树枝上的鸟、叶子、叶子上的图案)。音乐作品表现出这样的结构:总体序列由重复和重组的子序列构建,每个子序列都有自己的结构。我们可以合理地认为,世界被我们人类(无疑大多数其他动物也是如此)认识为一个有意义的舞台,由清晰分明和嵌套的元素结构所填充。这种结构化的认知形式是通过预测驱动学习成为可能的(我们即将探讨其方式),在这种学习中,自上而下的连接试图使用关于在多个空间和时间尺度上运作的世界原因的知识来构建感官场景。

正是这种转变——使用自上而下连接的策略,试图通过深层多级联的方式,利用世界知识生成感官数据的虚拟版本——构成了”分层预测编码”感知方法的核心(Friston, 2005;Lee & Mumford, 2003;Rao & Ballard, 1999)。分层预测编码(或”预测处理”(Clark (2013)))结合了自上而下概率生成模型的使用和对这种影响如何以及何时运作的特定愿景。借鉴商业”线性预测编码”的工作,该愿景描述了神经信号的自上而下和横向流动持续(不仅在学习期间)旨在预测当前的感官轰炸,只留下任何未预测的元素(以残余”预测误差”的形式)在系统内向前传播信息(参见Brown et al., 2011;Friston, 2005, 2010;Hohwy, 2013;Huang & Rao, 2011;Jehee & Ballard, 2009;Lee & Mumford, 2003;Rao & Ballard, 1999)。

转置到神经域(以我们即将探讨的方式),这使得预测误差成为任何尚未解释的感官信息的一种代理(Feldman & Friston, 2010)。这里的预测误差报告了由遇到的感官信号与预测信号之间的不匹配所引起的”惊讶”。更正式地——为了将其与正常的、经验性的惊讶感区分开来——这被称为惊讶度(surprisal)(Tribus, 1961)。如前所述,我将描述这样的系统从事”预测处理”。在如此使用”预测处理”而不是止步于更常见的用法”预测编码”时,我意在强调区分这些方法的不仅仅是使用被称为预测编码的数据压缩策略(稍后会详细介绍)。相反,它是在分层(即多级)系统部署概率生成模型的非常特殊的背景下使用该策略。这样的系统展现出强大的学习形式——正如我们稍后将看到的——提供丰富的上下文敏感处理形式,并能够在多层级联中灵活地结合自上而下和自下而上的信息流。

预测编码最初是作为信号处理中的数据压缩策略开发的(历史见Shi & Sun, 1999)。因此考虑一个基本任务,如图像传输。在大多数图像中,一个像素的值通常预测其最近邻居的值,差异标记重要特征,如对象之间的边界。这意味着丰富图像的代码可以(对于适当知情的接收者)通过仅编码”意外”变化来压缩:实际值偏离预测值的情况。最简单的预测是相邻像素都共享相同的值(例如,相同的灰度值),但也可能有更复杂的预测。只要有可检测的规律性,预测(因此这种特定形式的数据压缩)就是可能的。偏离预测的情况随后携带”新闻”,量化为实际当前信号与预测信号之间的差异(“预测误差”)。这在带宽上提供了重大节省,这种经济性是1950年代贝尔实验室的詹姆斯·弗拉纳根(James Flanagan)等人开发这些技术的驱动力(评论见Musmann, 1979)。

通过有信息预测的数据压缩允许相当简单的编码被重构成原始视觉和声音的丰富精美呈现。这种技术在例如视频的运动压缩编码中占据重要地位。这是一个特别有效的应用,因为重构视频序列当前帧中图像所需的大部分信息已经存在于之前处理过的帧中。以移动物体对比稳定背景的情况为例。在这种情况下,当前帧的大部分背景信息可以假定与前一帧相同,预测误差信号表示被遮挡内容的变化或摄像机平移。这种技术也不仅限于如此简单的情况。移动物体的可预测变换本身也可以被纳入考虑(只要速度,甚至加速度保持不变),使用所谓的运动补偿预测误差(motion-compensated prediction error)。因此,构建一个非常简单的移动图像第2帧所需的所有信息可能已经存在于第1帧中,并应用运动补偿。要接收第二帧,你只需要传输一个简单的消息(例如,非正式地说”与之前相同,只是将所有内容向右移动两个像素”)。原则上,每一个系统性和规律性的变化都可以被预测,只留下真正意外的偏差(例如,出现意外的、之前被遮挡的物体)作为残余误差的来源。

因此,诀窍是用智能和知识来换取当日编码和传输的成本。请注意,这里没有任何东西要求接收者参与有意识的预测或期待过程。重要的只是接收系统能够以充分利用已检测到的或被证明有用假设的任何规律性的方式重构传入信号。通过这种方式,像我们这样的动物可能通过使用我们已经知道的信息来预测尽可能多的当前感官数据,从而节省宝贵的神经带宽。当窗帘以恰当的方式开始移动时,你似乎几乎看到了你心爱的猫或狗(即使在这种场合下,只是风在起作用),你可能一直在使用训练有素的预测机制来开始完成感知序列,节省带宽并(通常)因此更好地了解你的世界。

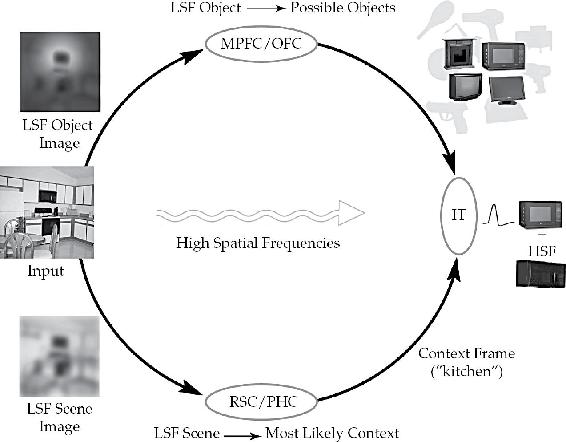

因此,预测处理(predictive processing)在多层次双向级联中结合了”自上而下”的概率生成模型和高效编码传输的核心预测编码策略。如果预测处理的故事是正确的,那么感知确实是一个过程,在这个过程中我们(或者更确切地说,我们大脑的各个部分)试图猜测外面有什么,使用传入信号更多地作为调整和细化猜测的手段,而不是作为世界状态的丰富(且带宽成本高昂)编码。当然,这并不意味着感知体验只有在所有前向流动的错误被消除后才发生。这里丰富完整的感知只有在向下预测在许多层次上匹配传入的感官信号时才形成。但这种匹配(正如我们稍后将看到的)本身是一个零碎的过程,在这个过程中,对场景的一般性质或”要点”的快速感知可以通过训练有素的前馈扫描来完成,这种扫描对简单的(例如,低空间频率)线索敏感。然后,更丰富的细节与相对于随后的自上而下预测波计算的残余误差信号的逐步减少同时出现。如果这些模型是正确的,正在进行的感知过程是大脑使用存储的知识以逐步更精细的方式预测当前感官刺激引发的多层神经反应模式的问题。这反过来强调了我们期望的结构(有意识和无意识的)可能决定我们看到、听到和感觉到的大部分内容的惊人程度。

在本书的其余部分,我们将因此探索两个不同但重叠的故事。第一个是关于大脑(特别是新皮层)基本上作为概率预测内在引擎的一般性且日益得到支持的愿景(参见,例如,Bubic等人,2010;Downing,2007;Engel,Fries等人,2001;Kvergaga等人,2007)。另一个是一个具体提议(分层预测编码(hierarchical predictive coding),或”预测处理”),描述了多层概率预测核心过程的可能形状和性质。这个提议在概念上优雅,在计算上有充分根据,似乎有合理的前景在神经上实现。因此,它正在被广泛应用,新现象以惊人的(有时甚至是令人担忧的)速度被纳入其范围。它提供了一个非常全面的愿景。然而,我们不应该忘记,在这个一般领域有许多可能的模型。

为了在这些理论基础上添加一些基于实例的内容,首先考虑一个关于视网膜基本预测编码策略的演示(Hosoya et al., 2005)。该论述的起点是一个已确立的观点,即视网膜神经节细胞参与某种形式的预测编码,因为它们的感受野显示出中心-周围空间拮抗作用,以及一种时间拮抗作用。这意味着神经回路基于局部图像特征预测空间和时间中附近点的可能图像特征(基本上假设附近点会显示相似的图像强度),并从实际值中减去这个预测值。因此,编码的不是原始值,而是原始值与预测值之间的差异。通过这种方式,“神经节细胞发出的信号不是原始视觉图像,而是在空间和时间均匀性假设下偏离可预测结构的部分”(Hosoya et al., 2005, p. 71)。这节省了带宽,同时标记了输入信号中最”有新闻价值”的内容(使用Hosoya等人的表述)。

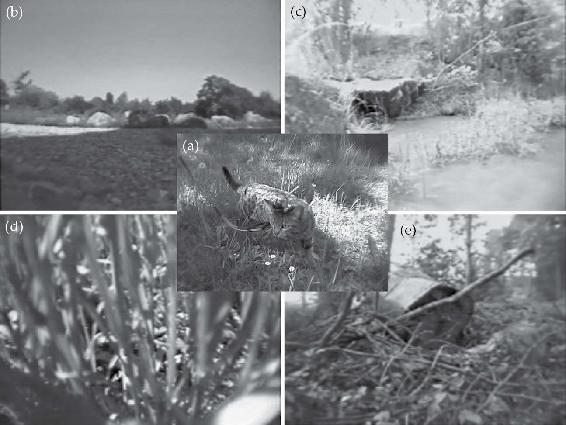

这些预测显著性的计算可能仅基于平均图像统计数据。然而,这种方法在许多生态现实情况下会导致问题。考虑”墨西哥步行鱼”面临的问题,这是一种经常在水环境和陆地之间移动的蝾螈。空间和时间中附近点在图像强度上通常相似的空间尺度在这种情况下变化很大,因为不同类型场景的统计特性不同。在不太戏剧性的情况下也是如此,例如当我们从建筑物内部移动到花园或湖泊时。因此,Hosoya等人预测,为了有效且适应性强的编码,视网膜神经节细胞的行为(具体来说,它们的感受野特性)应该因适应当前场景或环境而变化,表现出他们所称的”动态预测编码”。

将蝾螈和兔子置于不同环境中,并记录它们的视网膜神经节细胞活动,Hosoya等人证实了他们的假设:在几秒钟内,大约50%的神经节细胞改变了它们的行为,以跟上不同环境变化的图像统计特性。然后提出并使用执行反赫布学习(anti-Hebbian learning)形式的简单前馈神经网络测试了一种机制。反赫布前馈学习中,单元间的相关活动导致抑制而非激活(例如,参见Kohonen, 1989),能够创建所谓的”新颖性过滤器”,学习对输入中最高度相关(因此最”熟悉”)的特征不敏感。当然,这正是学习忽略输入信号中最具统计可预测性元素所需要的,正如动态预测编码所建议的那样。更好的是,有神经上合理的方式来实现这样的机制,使用无长突细胞突触来介导可塑抑制连接,进而改变视网膜神经节细胞的感受野(详情见Hosoya et al., 2005, p. 74),以抑制刺激中最相关的成分。总之,视网膜神经节细胞似乎正在进行一个计算上和神经生物学上可解释的原始图像输入动态预测重编码过程,其效果是”从视觉流中剥离可预测的、因此较少有新闻价值的信号”(Hosoya et al., 2005, p. 76)。

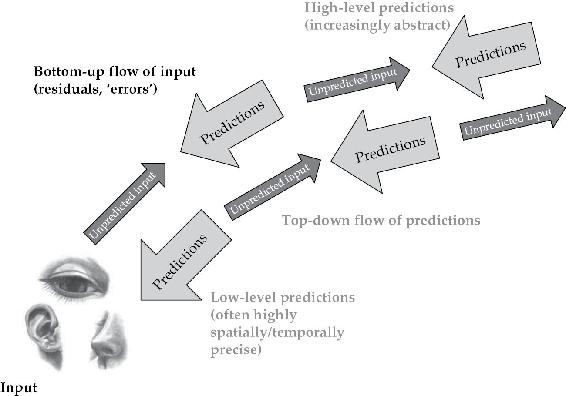

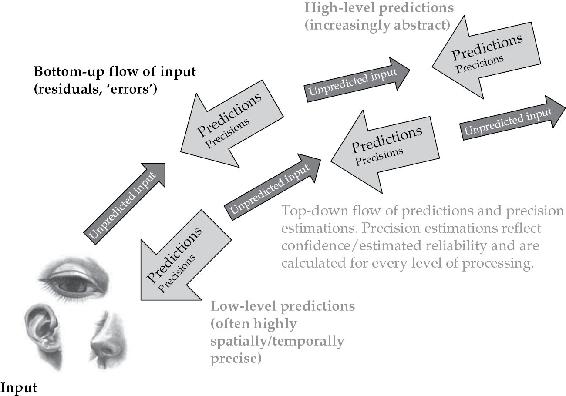

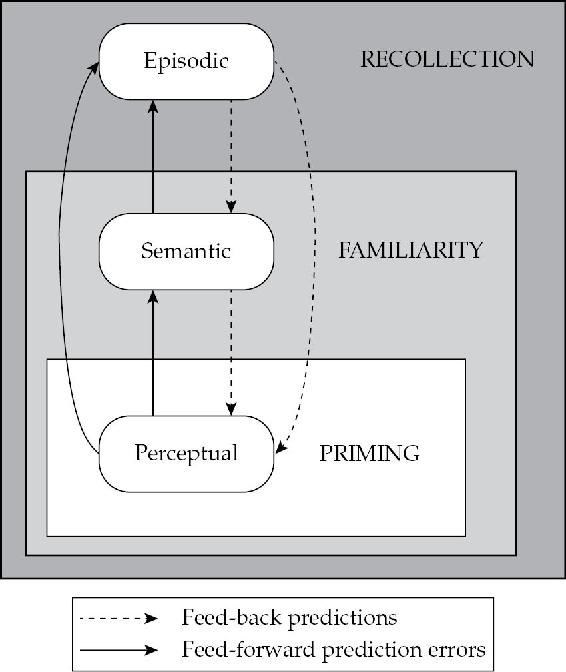

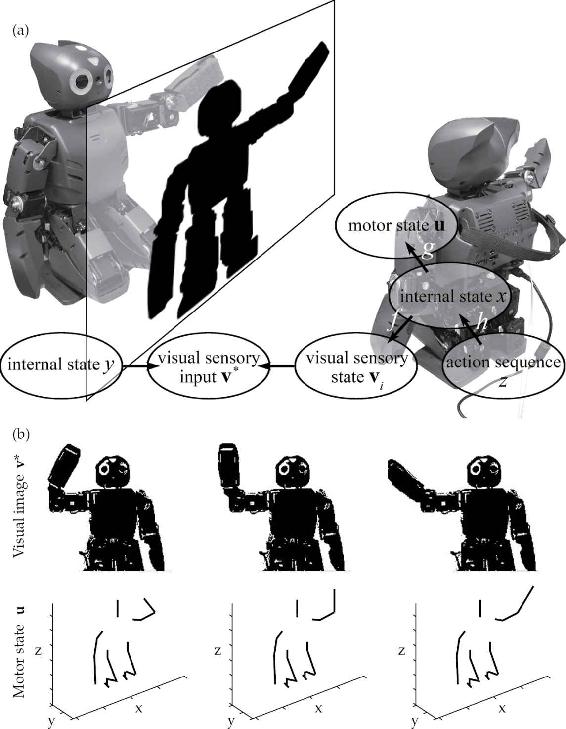

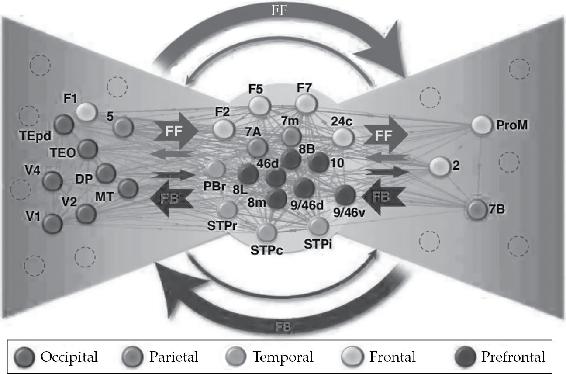

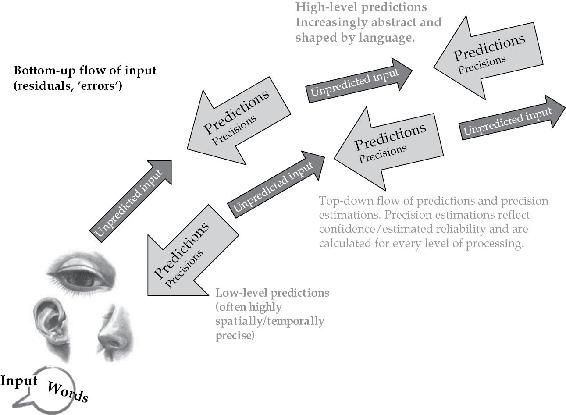

预测处理将这种对新闻价值的生物学强调推进了几个步骤,为皮层组织本身提供了新的视角。在预测处理方案中,传入的感觉信号被使用多层向下和横向影响构建的”猜测”流所迎接,残余不匹配以错误信号的形式向前(和横向)传递。这些提议的核心是前向和后向路径之间的深层功能不对称性——功能上讲,“在寻求解释的原始数据(自下而上)和寻求确认的假设(自上而下)之间”(Shipp, 2005, p. 805)。在这样的多层级层次系统中,每一层都将下层的活动视为感觉输入,并尝试用适当的自上而下预测流来迎接它(关于这个基本图式,见图1.2)。文献中有几个这方面的具体例子(见Huang & Rao, 2011的综述)。

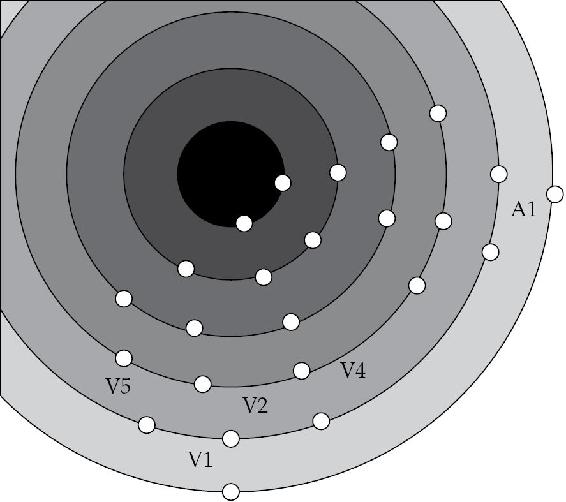

图1.2 基本预测处理图式

大脑中信息传递的预测处理观点的高度图式化视图。自下而上的输入在来自层次结构中更高层级的先验(信念/假设)背景下被处理。输入中未被预测的部分(错误)沿层次结构向上传递,导致后续预测的调整,循环继续。

来源:改编自Lupyan & Clark, In Press

Rao和Ballard (1999)提供了开创性的概念验证。在这项工作中,基于预测的学习针对从自然场景中提取的图像片段,使用多层人工神经网络。该网络除了使用向下和横向连接来匹配输入样本与成功预测这一任务外,没有预设任务,它发展出了具有简单细胞样感受野的单元嵌套结构,并捕获了各种重要的、经验观察到的效应。在最低层,存在某种能量刺激模式,由感觉受体从当前视觉场景产生的环境光模式中转导(我们假设)。然后这些信号通过多级级联进行处理,其中每一级都试图通过反向连接预测其下一级的活动。反向连接允许处理某一阶段的活动作为另一个输入返回到前一阶段。只要这能成功预测较低级别的活动,一切都很好,不需要采取进一步行动。但当出现不匹配时,就会发生”预测误差”,随之产生的(指示错误的)活动会横向传播到更高层级。这会自动在更高层级招募新的概率表征(probabilistic representations),使得自上而下的预测能更好地抵消较低层级的预测误差(产生快速感知推理)。同时,预测误差被用来调整模型的长期结构,以减少下次的任何差异(产生较慢时间尺度的感知学习)。因此,层级间的前向连接仅传递”残余误差”(Rao & Ballard, 1999, p. 79),即分离预测与实际较低层级活动的差异,而反向和横向连接(传达生成模型)则传递预测本身。改变预测对应于改变或调整你对较低层级活动隐藏原因的假设。在一个有具身的活跃动物的背景下,这意味着它对应于改变或调整你对如何应对世界的把握,考虑到当前的感官冲击。在皮层区域双向层级中并发运行这种预测误差计算,使得关于不同空间和时间尺度规律性的信息能够融入一个相互一致的整体中,其中每个这样的”假设”都被用来帮助调整其余部分。正如作者所说,“预测和纠错周期在整个层级中同时发生,因此自上而下的信息影响较低层级的估计,而自下而上的信息影响较高层级对输入信号的估计”(Rao & Ballard, 1999, p. 80)。在视觉皮层中,这样的方案表明从V2到V1的反向连接将携带对V1中预期活动的预测,而从V1到V2的前向连接将向前传递指示残余(未预测)活动的错误信号。前向和反向连接在作用上的这种功能不对称是预测处理(PP)愿景的核心。

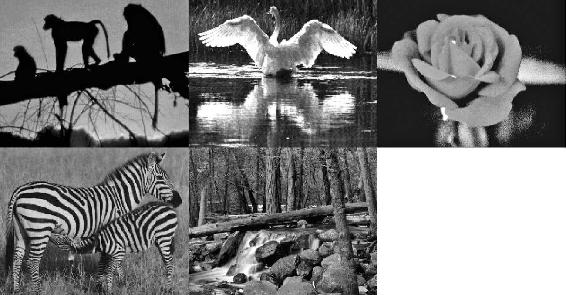

为了测试这些想法,Rao和Ballard实现了一个这样的”预测估计器”的简单双向层级网络,并在从五个自然场景派生的图像片段上训练它(见图1.3)。使用逐步减少链接级联中预测误差的学习算法,并在暴露于数千个图像片段后,系统学会了使用第一级网络中的响应来提取诸如定向边缘和条纹等特征,而第二级网络则捕获这些特征的组合,对应于涉及更大空间配置的模式——例如,斑马的交替条纹。通过这种方式,层级预测编码架构仅使用从自然图像派生的信号的统计特性,就能够诱导出输入数据结构的简单生成模型。它学习了线条、边缘和条纹等特征的存在和重要性,以及这些特征的组合(如条纹),以能够更好地预测在空间或时间中接下来期望什么。用贝叶斯术语来说(见[附录1]),网络最大化了生成观察到的状态(感官输入)的后验概率,这样做时,诱导出了信号源中结构的一种内部模型。

来源: Rao & Ballard, 1999.

Rao和Ballard模型还展现了许多有趣的”非经典感受野”效应,如端点抑制。端点抑制(参见Rao & Sejnowski, 2002)发生在神经元对落在其经典感受野内的短线条产生强烈反应,但(令人惊讶地)随着线条变长,反应却逐渐减弱。这些效应(以及我们稍后将看到的一整套”情境效应”)自然地从分层预测机制的使用中出现。当线条变长时反应逐渐减弱,因为较长的线条和边缘是网络在训练中接触的自然场景中的统计常态。训练后,较长的线条因此是第二层网络首先预测的(并作为假设反馈)。因此,第一层”边缘细胞”在被较短线条驱动时的强烈放电并不反映这些细胞成功的特征检测,而是反映了一个更早阶段的错误或不匹配,因为短线段最初没有被更高层网络预测。

这个例子很好地说明了以简单累积特征检测流程思考的危险性,以及将处理流程重新思考为自上而下期望和自下而上错误校正混合的优势。它还突出了这些学习程序如何抓住由训练数据指定的世界结构。端点抑制细胞只是对训练中使用的自然场景统计的一种反应,反映了这些场景中线条和边缘的典型长度。在一个截然不同的世界中(如某些海洋生物的水下世界),这些细胞会学会非常不同的反应。

这些方法假设环境通过嵌套相互作用的原因产生感觉信号,感知系统的任务是通过学习和应用分层生成模型来反转这种结构,从而预测展开的感觉流。这种广泛类型的学习程序已在许多领域成功应用,包括语音感知、阅读以及识别自己和其他智能体的动作(参见Friston, Mattout, & Kilner, 2011;Poeppel & Monahan, 2011;Price & Devlin, 2011)。这并不奇怪,因为底层的理论基础是相当通用的。如果你想要预测某些感觉信号集如何随时间变化和演化,一个好的做法是学习这些感觉信号如何由相互作用的外部原因决定。而学习这些相互作用原因的好方法是尝试预测感觉信号如何随时间变化和演化。

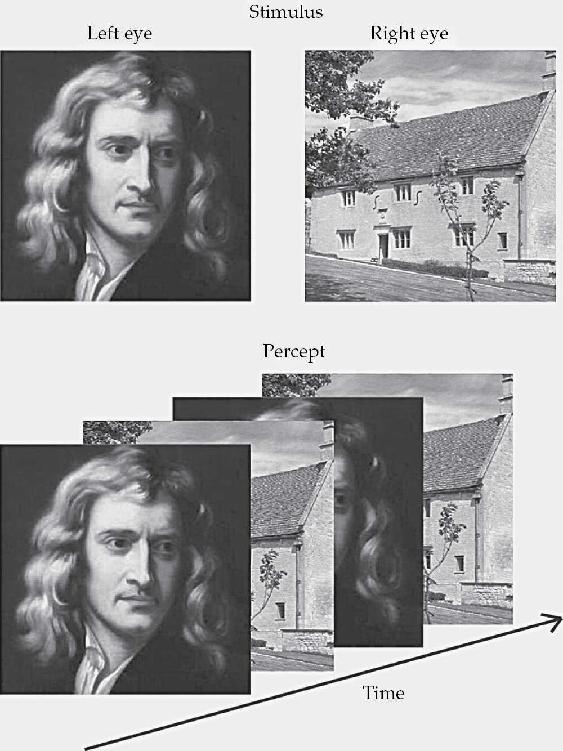

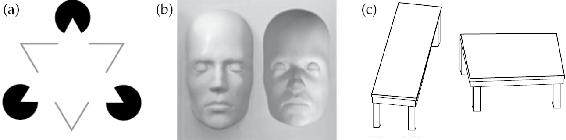

到目前为止,我们关于预测处理的例子都局限于一些相对低级的现象。然而,作为最后一个开场例证,这个例子很好地整合了到目前为止介绍的许多关键要素,让我们考虑Hohwy等人(2008)的双眼竞争分层预测编码模型。

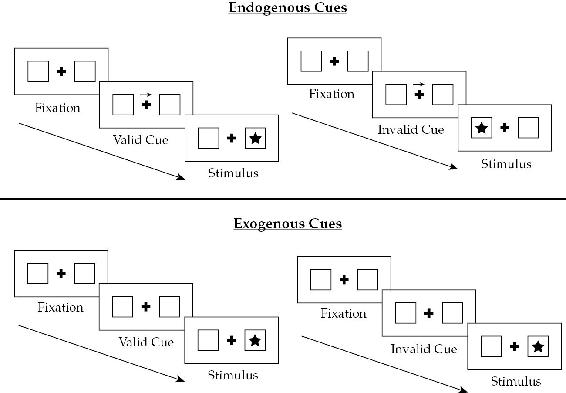

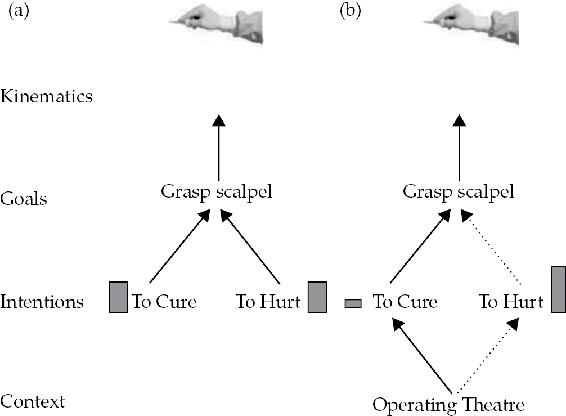

双眼竞争18(参见图1.4)是一种引人注目的视觉体验形式,当使用特殊的实验装置时,每只眼睛(同时)接收不同的视觉刺激时就会发生。这可以通过使用红色和青色图形渲染的两个重叠图像来实现,使用一个红色镜片和一个青色镜片的特殊眼镜观看(这种装置被称为anaglyph 3D,曾经用于观看3D漫画或电影)。通过这些眼睛特定的滤镜,右眼可能接收到房子的图像,而左眼接收到面孔的图像。在这些(极其重要的是,人工的)条件下,主观体验以一种令人惊讶的”双稳态”方式展开。受试者报告的不是看到(视觉体验到)房子和面孔信息的持续融合,而是一种在看到房子和看到面孔之间的感知交替。过渡本身并不总是突然的,受试者经常报告另一个图像的元素在占主导地位之前逐渐突破(参见,例如,Lee等,2005)先前的图像,之后循环重复。

图1.4 双眼竞争图解

不同的图像被呈现给左眼和右眼(“刺激”)。受试者体验从一个图像(面孔)的感知到另一个图像(房子)的转换。注意”混合知觉”(由两个图像的部分组成)也会暂时体验到(“零碎竞争”)。

来源:Schwartz等,2012。经皇家学会许可。

正如Hohwy等人提醒我们的,双眼竞争已被证明是研究意识视觉体验的神经相关性的有力工具,因为传入信号保持恒定,而知觉在两者之间来回切换(Frith等,1999)。然而,尽管受到如此关注,这里起作用的精确机制并不为人所熟知。Hohwy等人的策略是退后一步,尝试从第一原理解释这种现象,以一种对许多看似不相关的发现都有意义的方式。特别是,他们追求他们称为”认识论的”方法:其目标是揭示双眼竞争作为对生态上不寻常刺激条件的合理(知识导向的)反应。

他们故事的起点再次回到大脑作为使用分层生成模型进行预测的器官这一新兴统一愿景。回想一下,在这些模型中,感知大脑的任务是通过匹配的自上而下预测来解释(适应或”解释掉”)传入或”驱动”的感觉信号。匹配越好,传播到层次结构上层的预测误差就越少。因此,更高层次的猜测充当了较低层次处理的先验,采用了所谓”经验贝叶斯”(empirical Bayes)的方式。

在这样的多层级设置中,视觉感知是由跨越(双向)处理层次结构多个层次的预测过程确定的,每个层次都关注不同类型和尺度的感知细节。所有通信区域都锁定在相互一致的预测编码体制中,它们的交互平衡最终选择关于视觉呈现世界状态的最佳整体(多尺度)假设。这是”做出最佳预测并考虑先验因此被分配最高后验概率”的假设(Hohwy et al., 2008,第690页)。在那一刻,其他整体假设被简单地排挤出去:它们被有效抑制,在最好解释驱动信号的竞争中败北。

然而,请注意这在预测处理级联背景下意味着什么。自上而下的信号将只解释(通过预测)驱动信号中符合(因此被预测)当前获胜假设的那些元素。然而,在双目竞争案例中(见图1.4),驱动(自下而上)信号包含的信息暗示视觉呈现世界的两种不同且不兼容的状态,例如,时间t位置x处的面孔和时间t位置x处的房屋。当其中一个被选为最佳整体假设时,它将解释假设预测的驱动输入的所有且仅有的那些元素。结果,该假设的预测误差减少。但与驱动信号中暗示替代假设的元素相关的预测误差并未因此被抑制,所以现在传播到层次结构上层。为了抑制那些预测误差,系统需要找到另一个假设。但在这样做之后(因此,将主导假设翻转到另一种解释),将再次出现大的预测误差信号,这次来自那些未被翻转解释解释的驱动信号元素。用贝叶斯术语来说(见[附录1]),这是一个没有独特稳定假设结合高先验和高似然的场景。没有单一假设能解释所有数据,所以系统在两个半稳定状态之间交替。它表现为双稳定系统,在Hohwy等人描述为包含双井的能量景观中最小化预测误差。

使这个解释不同于其竞争对手(如Lee et al., 2005)的是,后者假设输入之间存在一种直接的、注意力介导但本质上前馈的竞争,而预测处理解释假设连接假设集合之间的”自上而下”竞争。这种竞争的效果是选择性地抑制与当前获胜假设(“面孔”)适应的驱动(感觉)信号元素相关的预测误差。但这种自上而下的抑制保持与驱动信号剩余(房屋信号)元素相关的预测误差不受影响。这些误差然后传播到系统上层。为了解释它们,整体解释必须切换。这种模式重复,产生了在不一致刺激的双眼视觉期间经历的独特交替。

但为什么在这种情况下,我们不是简单地体验到组合或交织的图像:例如,一种房屋/面孔混合?虽然这种部分组合的感知确实会发生,并可能在短时间内持续,但它们从不完整(每个刺激的部分缺失)或稳定。这种混合不构成一个可行的假设,考虑到我们对视觉世界的更一般知识。因为那种一般知识的一部分是,例如,房屋和面孔不会在同一时间、同一尺度占据同一地方。这种一般知识本身可能被视为系统先验,尽管是在相对高的抽象程度上设定的(这种先验有时被称为”超先验”(hyperpriors),我们将在后续章节中对它们有更多说明)。在手头的案例中,因此捕获的事实是”房屋和面孔在时间和空间上共定位的先验概率极小”(Hohwy et al., 2008,第691页)。事实上,这可能是某些更高层次假设之间竞争存在的深层解释——这些假设必须竞争,因为系统已经学会”只有一个物体可以同时存在于同一地方”(Hohwy et al., 2008,第691页)。

尽管具有这些吸引力,这里呈现的双眼竞争情景仍然是不完整的。特别是,显然这里存在强烈的注意力成分,其处理需要额外的资源(将在第2章中介绍)。此外,对所呈现场景的主动视觉探索——特别是我们只能以适合一种”解读”的方式进行视觉探索这一事实——可能在塑造我们的体验中起着重要作用。20 因此,这种增强将需要我们稍后(第二部分)称为”行动导向的预测处理”的更大装置。

如果这些模型是正确的,在知觉中成功表征世界关键依赖于消除感觉预测误差。因此,知觉涉及通过匹配一系列在各种空间和时间尺度上投射的预测来适应驱动(传入)感觉信号。在这种匹配成功的程度上,驱动感觉信号中被很好预测的方面被抑制或减弱——正如有时所说的,信号的这些方面被”解释掉了”。21

这种”解释掉”是重要和核心的,但需要非常谨慎地处理。它之所以重要,是因为它反映了预测处理模型的一个特征属性。这个特征是这些模型表现出的编码效率的根源,因为随后需要通过系统向前传递的只是残余误差信号(表示尚未解释的感觉信息),这是预测和驱动信号匹配后剩下的部分。22 但随后发生的系统展开不仅仅是抑制和减弱。因为除了抑制之外,PP还提供了锐化和选择性增强。

从根本上说,这是因为PP假设了一种双重架构:在每个层次上结合输入表征与误差估计和(见第2章)感觉不确定性。根据这个提议,真正被抑制、“解释掉”或抵消的是误差信号,在这些模型中,误差信号被描述为由专门的”误差单元”计算。这些单元与编码感觉输入原因的所谓表征单元相关但又不同。通过抵消一些误差单元的活动,一些横向相互作用的”表征”单元(横向和向下传递预测)的活动实际上可能最终被选择和锐化。

这样,预测处理理论避免了与假设感觉信号选定方面的自上而下增强的理论(如Desimone & Duncan, 1995的偏向竞争模型)的任何直接冲突。它避免了这种冲突,因为:

高层预测解释掉预测误差并告诉误差单元”闭嘴”[同时]编码感觉输入原因的单元通过与误差单元的横向相互作用被选择,这些相互作用介导经验先验。这种选择…在横向竞争表征中锐化响应。(Friston, 2005, p. 829)

这些效应通过我们将在第2章遇到的注意力(“精度加权”)机制进一步促进。目前要注意的是,PP理论与早期皮质响应(不同方面)的抑制和选择性增强都是一致的。23

预测处理提议最独特的地方(也是与传统真正分离的地方)是它将信息的前向流描述为仅传达误差,将后向流描述为仅传达预测。因此,PP架构在熟悉和新颖之间实现了相当微妙的平衡。仍然存在特征检测级联,具有选择性增强的潜力,并且越来越复杂的特征由距离感觉外围更远的神经群体处理。但感觉信息的前向流现在被预测误差的前向流所取代。这表示尚未解释的感觉信息。用稍后(第二和第三部分)将占据我们的更加行动导向的术语来说,这是尚未被利用来指导与世界恰当接触的感觉信息。

这种在抑制和选择性增强之间的平衡行为在架构上可能相当苛刻。在标准实现中,它需要假设存在”两个功能不同的子群体,分别编码感知原因的条件期望[表征、预测]和预测误差”(Friston, 2005, p. 829)。功能区别当然不需要意味着完全的物理分离。但这个文献中的一个常见推测描述浅层锥体细胞(前向神经解剖连接的主要来源)扮演误差单元的角色,横向和向前传递预测误差,而深层锥体细胞扮演表征单元的角色,横向和向下传递预测(基于复杂的生成模型)(见,例如,Friston, 2005, 2009; Mumford, 1992)。

重要的是要记住,“错误神经元”(error neurons)尽管有这样的标签,但同样可以被理解为一种表征神经元——只不过它们的功能作用是编码尚未解释的(或者更广泛地说,尚未适应的)感觉信息。因此,它们编码的内容只是相对于预测而言的。例如:

在早期视觉皮层中,预测神经元编码关于视野中某一点的预测方向和对比度的信息,错误神经元则发出观察到的方向和对比度与预测的方向和对比度之间不匹配的信号。在IT[下颞叶]皮层中,预测神经元编码关于物体类别的信息;错误神经元发出预测和观察到的物体类别不匹配的信号(den Ouden et al., 2012; Peelen and Kastner, 2011)。(Koster-Hale & Saxe, 2013, p. 838)

无论它如何实现(或可能不会实现)——关于一些关键可能性的有用概述,请参见Koster-Hale and Saxe (2013)——预测性处理需要预测编码和预测错误编码之间的某种形式的功能分离。24这种分离构成了架构的一个核心特征,使其能够将预测编码产生的抑制元素与多条自上而下信号增强路径相结合。

如果分层预测性处理理论被证明是正确的,神经表征编码的是以概率生成模型形式存在的”概率密度函数”(probability density functions),推理流程遵循贝叶斯原理(Bayesian principles)(简要概述请参见[附录1]),该原理在先验期望与新的感觉证据之间保持平衡。这(Eliasmith, 2007)是对传统内部表征理解的一种背离,其全部含义尚未得到充分理解。这意味着神经系统从根本上适应处理不确定性、噪声和歧义,并且需要某些(也许是多种)具体的内部表征不确定性的方法。这里的非排他性选择包括使用不同的神经元群体、各种”概率群体编码”(probabilistic population codes)(Pouget et al., 2003)和相对时间效应(Deneve, 2008)(非常有用的综述请参见Vilares & Körding, 2011)。

因此,预测性处理理论共享了Knill and Pouget (2004, p. 713)所描述的”皮层处理的贝叶斯理论成功或失败的基本前提”,即”大脑以概率方式表征信息,通过编码和计算概率密度函数或概率密度函数的近似值”(p. 713)。这种表征模式意味着,当我们表征世界的状态或特征(如可见物体的深度)时,我们不是使用单一的计算值,而是使用条件概率密度函数,该函数编码”在给定可用感觉信息的情况下,物体位于不同深度Z的相对概率”(p. 712)。

这样的系统在什么意义上是真正贝叶斯的?根据Knill和Pouget的观点,“对贝叶斯编码假说的真正检验在于,导致感知判断或运动行为的神经计算是否考虑了处理每个阶段可用的不确定性”(2004, p. 713)。也就是说,合理的测试将涉及系统如何很好地处理其实际成功编码和处理的信息所特有的不确定性,以及(我想补充的)它用来做到这一点的策略的一般形态。

有越来越多的(尽管主要是间接的——见下文)证据表明,生物系统在多个领域中近似于这样理解的贝叶斯特征。仅举一个例子,Weiss et al. (2002)——在一篇题目颇具启发性的论文”运动错觉作为最优感知”中——使用最优贝叶斯估计器(“贝叶斯理想观察者”)表明,包括许多运动”错觉”在内的各种心理物理学结果(见6.9后续部分)自然地源于人类运动感知实现了这样一个估计器机制的假设。

例子可以不断增加(平衡的综述请参见Knill & Pouget, 2004)。至少在低级别、基本的和适应性关键的计算领域,生物处理可能非常接近贝叶斯最优性。但研究人员通常发现的不是我们人类在某种绝对意义上——相当令人惊讶地——是”贝叶斯最优”的(即相对于刺激中的绝对不确定性做出正确反应),而是我们在考虑我们实际掌握的信息所特有的不确定性方面通常是最优的或接近最优的:即我们实际部署的感知和处理形式所提供的信息(见Knill & Pouget, 2004, p. 713)。这意味着要考虑我们自己感觉和运动信号中的不确定性,并根据(通常非常微妙的)上下文线索调整不同线索的相对权重。最近的研究证实并扩展了这一评估,表明人类在感知和行动中,在各种领域内都表现为理性的贝叶斯估计器(Berniker & Körding, 2008; Körding et al., 2007; Yu, 2007)。

当然,系统的响应模式呈现这种形状的事实,并不能明确证明该系统正在实施某种形式的贝叶斯推理。在有限的领域内,即使是简单地将线索与响应关联的查找表也能(Maloney & Mamassian, 2009)产生与”贝叶斯最优”系统相同的行为表现。尽管如此,如果预测处理的故事是正确的,它将相当直接地支持神经系统近似于真正版本的贝叶斯推理这一主张。25 一些最近的电生理学研究为这种广泛的可能性提供了强有力的支持,揭示了贝叶斯更新和预测性惊讶的独特皮层响应特征,并进一步表明大脑编码和计算加权概率。总结这些研究,作者们得出结论:

我们的电生理学发现表明,大脑充当贝叶斯观察者,即它可能会调整概率性内部状态,这些状态包含关于环境中隐藏状态的信念,在感觉数据的概率生成模型中。(Kolossa, Kopp, and Fingscheidt, 2015,第233页)。

概率贝叶斯大脑不会简单地表示”猫在垫子上”,而是会编码一个条件概率密度函数,反映给定可用信息下这种情况(以及任何在某种程度上得到支持的替代方案)的相对概率。这一估计既反映了来自多个感官通道的自下而上的影响,也反映了各种类型的先验信息。值得停下来检视这种精妙的自上而下/自下而上舞蹈可能展开的诸多方式。

在处理的早期阶段,PP系统会避免对任何单一解释做出承诺,因此通常会有初始的错误信号爆发。这些信号合理地解释了早期诱发响应的主要组成部分(通过使用头皮电极的脑电图记录测量),因为竞争的”信念”在系统中上下传播。这通常紧接着是对主导主题的快速收敛(如”自然场景中的动物”),随后协商进一步的细节(“几只老虎在大树的阴影下安静地坐着”)。这种设置因此有利于一种递归协商的”一览要义”模型,我们首先识别总体场景,然后是细节。这提供了一种”先见森林,后见树木”的方法(Friston, 2005;Hochstein & Ahissar, 2002)。正如Bar, Kassam, et al. (2006)所建议的,这些早期出现的要义元素可能基于快速处理的(低空间频率)线索被识别。这些粗糙的线索可能表明我们是否面对(例如)城市景观、自然场景或水下场景,它们也可能伴随着早期出现的情感要义——我们是否喜欢所看到的?参见Barrett & Bar, 2009以及后面5.10的讨论。

因此,想象一下你被绑架、蒙上眼睛,并被带到某个未知地点。当眼罩被摘除时,你大脑对场景的第一次预测尝试肯定会失败。但快速处理的低空间频率线索很快让预测大脑进入正确的总体范围。在这些早期出现的要义元素的框架下(在训练有素的系统中,这些元素甚至可能通过超快速的纯前馈扫描被识别,参见Potter等人,201426),后续处理可以由与早期填充场景细节尝试的特定不匹配来指导。这些允许系统逐步调整其自上而下的预测,直到它确定一个连贯的总体解释,在时间和空间的多个尺度上确定细节。

然而,这并不意味着语境效应总是需要时间来出现并向下传播。因为在许多(实际上是大多数)现实生活情况下,当新的感官信息到达时,大量的语境信息已经到位。因此,一套恰当的先验通常已经处于活跃状态,准备立即影响处理过程而无需进一步延迟。

这很重要。在生态学正常情况下,大脑不是突然”开启”然后交付一些随机或意外的输入进行处理!所以通常在刺激呈现之前就已经有大量的自上而下影响(主动预测)。27 然而,无论在什么时间尺度上,终点(假设我们形成丰富的视觉感知)都是相同的。系统将稳定到一组状态,对场景的许多方面做出相互交织的预测,从总体主题一直到关于部分、颜色、纹理和方向的更加时空精确的信息。

第1.9节已经通过计算模拟的形式展示了大脑预测性处理的一些间接证据,这些模拟重现并解释了观察到的”非经典感受野效应”,如端点抑制(end-stopping)。另一个这样的效应(见Rao & Sejnowski, 2002)发生在定向刺激产生皮层细胞强烈反应时,但当周围区域被相同方向的刺激填充时,这种反应会被抑制,而当中央刺激的方向与周围区域的方向正交时,反应则会增强。Rao和Sejnowski(2002)提出,对这一结果的有力解释再次表明,观察到的神经反应在这里信号传递的是错误而不是良好猜测的内容。因此,当中央刺激从周围刺激高度可预测时,反应最小,而当它被周围环境积极反预测时,反应最大。同样,Jehee和Ballard(2009)提供了”双相反应动力学”的预测性处理解释,在这种情况下,驱动神经元的最佳刺激(如外侧膝状体LGN中的某些神经元)可以在短时间(20毫秒)内反转(例如,从偏好明亮转为偏好黑暗)。这种转换再次被很好地解释为单元功能角色的反映,即作为错误或差异检测器而不是经典特征检测器。在这种情况下,预测编码策略得到了充分体现,因为:

低级视觉输入被输入与来自高级结构预测之间的差异所替代…高级感受野…代表对视觉世界的预测,而低级区域…信号传递预测与实际视觉输入之间的错误。(Jehee & Ballard, 2009,第1页)

更一般地,考虑”重复抑制”的情况。多项研究(最近的综述见Grill-Spector等,2006)表明,刺激诱发的神经活动会因刺激重复而减少。Summerfield等(2008)操纵了刺激重复的局部可能性,显示当重复不太可能/意外时,重复抑制效应本身会减少。受青睐的解释是(再次)重复通常减少反应,因为它增加了可预测性(第二个实例因第一个而变得更可能),从而减少了预测错误。因此,重复抑制也成为大脑预测性处理的直接效应,因此其严重程度可能会根据我们的局部感知期望而变化(正如Summerfield等发现的那样)。总的来说,预测编码故事为各种低级上下文效应提供了非常简洁统一的解释。

有一个新兴的支持性fMRI和EEG研究体系,可以追溯到Murray等(2002)的开创性fMRI研究,该研究也揭示了预测性处理故事所假设的那种关系。在这里,当高级区域确定了对视觉形状的解释时,V1中的活动被抑制,这与成功的高级预测被用来解释(消除)感觉数据是一致的。最近的研究证实了这种总体模式。Alink等(2010)使用表观运动错觉的变体发现对可预测刺激的反应减少,而den Ouden等(2010)使用在实验过程中快速操纵的任意偶然性报告了类似结果。为这些发现添砖加瓦的是,Kok, Brouwer等(2013)实验性地操纵了受试者对简单视觉刺激可能运动方向的期望。这些研究使用与运动点存在预测关系的听觉线索,显示受试者的隐式期望(通过听觉线索操纵)在感觉处理的最早阶段就影响了神经元活动。此外,这些效应超越了简单的加速或锐化反应,改变了实际主观感知的内容。作者们得出结论,完全符合(如他们所指出的)预测性处理,“我们的结果支持将感知作为概率推理过程的解释…其中自上而下和自下而上信息的整合发生在皮层层次结构的每一层”(Kok, Brouwer等,2013,第16283页)。

接下来,考虑P300,这是一种与意外刺激的发生相关的电生理反应。在最近的一项详细模型比较研究中,P300振幅的变化最好的解释(Kolossa et al., 2013)是自上而下期望与传入感觉证据之间残余误差的表达。相关地,预测处理为”失匹配负性”(MMN)提供了令人信服的解释——这是一种特征性的电生理大脑反应,也由意外(“异常”)刺激的出现,或在学习序列中某些预期刺激的完全缺失所引发。因此(引用Hughes et al., 2001; Joutsiniemi & Hari, 1989; Raij et al., 1997; Todorovic et al., 2011; Wacongne et al., 2011; 和Yabe et al., 1997),最近有评论指出”听觉系统最显著的特性之一是它能够对缺失但预期的刺激产生诱发反应”(Wacongne et al., 2012, p. 3671)。基于缺失的反应(以及更普遍的异常反应)因此为预测处理风格的模式提供了进一步的证据,在这种模式中”听觉系统[获得]听觉输入规律性的内部模型,包括抽象的规律性,用于生成关于传入刺激的加权预测”(Wacongne et al., 2012, p. 3671)。这样的反应(绝不仅限于听觉模态)一旦我们将它们视为预测误差信号的瞬时爆发的指标,就会恰当地落入到位——这种信号发生作为传入信号被识别的正常过程的一部分(见Friston, 2005; Wacongne et al., 2012)。这里的PP解释与正常人类体验的显著特征直接接触。意外缺失的体验影响(比如熟悉序列中遗漏了一个音符)在感知上可能和包含意外音符一样引人注目和突出。这是一个否则令人困惑的效应,通过假设感知体验的构建涉及基于我们对可能发生事情的最佳模型的期望,得到了巧妙的解释。我们在下面的3.5节中回到这个话题。

在更加架构的层面上,基于生成模型的预测的核心作用既解释了反向神经连接的普遍性,也解释了前向和反向连接之间明显的功能差异——预测处理表明,这些差异反映了预测误差信号和概率预测的不同功能角色(关于这些功能不对称性的一些详细讨论,见Friston, 2002, 2003; 关于这个话题的一些最近实验工作,见Chen et al., 2009)。

这个广泛领域的早期工作(比如上面描述的Rao & Ballard的开创性工作)遇到了一些困惑。这也许不足为奇,因为基本故事与从简单到复杂特征检测的前馈(即使是注意调节的)级联的更标准图景根本不同。这种困惑在Christoph Koch和Tomaso Poggio的一篇评论中得到了著名的概括,副标题是”沉默是金”。这段话如此完美地表达了一些非常常见的第一印象,我希望读者能原谅这个长篇摘录:

在预测编码中,感觉神经元作为检测某些”触发”或”偏好”特征的常识观点被颠倒了,转而支持通过缺失放电活动来表征对象。这似乎与[表明神经元的数据]不符,这些神经元从V1延伸到下颞叶皮层,对越来越复杂的对象做出强烈的活动反应,包括以正确方式扭曲并从特定角度看到的个体面孔或回形针。

此外,所有来自人类的功能成像数据显示特定皮层区域对特定图像类别(如面孔或三维空间布局)做出反应,这又如何解释呢?这种活动可能主要由…细胞的放电主导,这些细胞积极表达错误信号,即该脑区期望的输入与实际图像之间的差异吗?(两个引用均来自Koch & Poggio, 1999, p. 10)

这里表达了两个主要担忧:首先,担心这些解释抛弃了表征而支持沉默,因为信号中被很好预测的元素被压制或”解释掉”了;其次,担心这些解释似乎与高级区域中活动标记的越来越复杂表征的强有力证据存在张力。

这两个担忧最终都不成立。要了解为什么不成立,回忆刚才概述的架构故事。我们看到,现在每一层都必须支持两种功能上不同的处理。为了简单起见,让我们跟随Friston (2005),将此想象为每一层包含两种功能上不同的细胞或单元类型30:

—“表征单元”,编码该层当前的最佳假设(在其偏好的描述水平上),并将该假设作为预测向下传递到下面的层。

—“误差单元”,当局部层内活动未被来自上层的传入自上而下预测充分解释时,向前传递激活。

这意味着随着沿层级向上移动,确实形成并在处理中使用了越来越复杂的表征。只是表征信息的流动(预测),至少在最纯粹的版本中,都是向下(和横向)的。然而,预测误差的向上流动本身就是一个敏感的工具,承载着关于非常具体的匹配失败的细粒度信息。这就是为什么它能够在更高区域诱导复杂假设(一致的表征集合),然后可以针对较低级别状态进行测试。因此,Koch和Poggio提出的两个早期担忧都站不住脚。存在”一路向上”的表征群体,更高级别的细胞仍然可以响应越来越复杂的对象和属性。但它们的活动是由错误信号的前向(和横向)流动以及它们选择的状态决定的。

然而,Koch和Poggio可能还在暗示另一种不同的担忧。这种担忧是,大脑作为”旨在实现沉默”(通过完美预测感觉输入)的基础”预测编码”形象,可能与动物生活本身的基本特征不协调!因为这种特征,肯定是移动和探索,永远寻求需要新一轮神经活动的新输入。简单地说,担忧是预测编码策略可能看起来像是寻找一个黑暗角落并待在那里的方法,正确预测不动性和黑暗,直到所有身体功能停止。

幸运的是(正如我们将在第8章和第9章中详细看到的),这里的威胁完全是表面的。因为在我们将要探索的解释中,感知的作用仅仅是驱动适应性有价值的行动。因此,我们许多时刻的预测实际上是对不安的感觉运动轨迹的预测(更多内容见第6章),它们的工作是让我们在世界中移动,以保持我们得到食物和温暖,并服务于我们的需求和项目。因此,对于像我们这样的生物来说,最能诱发预测误差的状态是所有活动停止、饥饿和口渴开始占主导地位的状态。在当前论述结束时,我们将看到预测误差最小化的基础策略,当它在活跃的、进化的、渴求信息的适应性智能体中展开时,如何本身强化所有我们认识和喜爱的不安、好玩、搜索和探索形式的行为。

然而,现在让我们回到Koch和Poggio提出的第二个(更具体的)担忧——担忧神经活动,随着处理的进行,看起来并不受表达错误的细胞放电所主导。再次考虑感知的标准模型,即通过越来越复杂的特征检测流处理的产物,使得较高级别的响应反映复杂、不变项目(如面孔、房屋等)的存在。我们现在可以澄清,预测处理故事建议的不是我们放弃该模型,而是通过在每一层内添加专门用于编码和传输预测误差的细胞来丰富它。因此,每个级别的一些细胞响应身体和世界的状态,而其他细胞则记录相对于这些状态预测的错误:从上一级横向和向下流动的预测。这是正确的吗?

这里的证据才刚刚出现,但似乎符合”预测处理”的特征。因此,考虑已经确立的发现(Kanwisher等,1997),当显示面孔而不是(比如)房屋时,梭状面孔区域(fusiform face area, FFA)的活动增加。批评者可能会说,这最好通过简单假设FFA中的神经元已经学会成为面孔的活跃复杂特征检测器来解释?然而,考虑到PP故事允许FFA确实可能包含专门表征面孔的单元,以及专门检测错误(到达FFA的自上而下预测与自下而上信号之间的不匹配)的单元,这立即变得不再简单。因此,区别在于,如果预测编码故事是正确的,FFA还应该包含错误单元,这些单元基于横向和自上而下的预测编码与预期(面孔)活动的不匹配。FFA中表征单元和错误单元的预测存在为一些有说服力的实证测试提供了很好的机会。

Egner等人(2010年)比较了简单特征检测模型(有注意力和无注意力)和预测处理模型在FFA记录反应中的表现。简单特征检测模型预测,正如Koch和Poggio所建议的,FFA反应应该简单地与呈现图像中面孔的存在成比例。然而,预测处理模型预测的是相当复杂的事情。它预测FFA反应应该”反映与预测(‘面孔期望’)和预测错误(‘面孔惊讶’)相关的活动总和”(Egner等人2010,第1601页)。也就是说,它预测从FFA记录的(低时间分辨率)fMRI信号应该反映两种假定类型细胞的活动:那些专门负责预测的(‘面孔期望’)和那些专门负责检测预测错误的(‘面孔惊讶’)。然后通过从FFA区域收集fMRI数据来测试这一点,同时独立地改变呈现的特征(面孔vs房屋)并操纵受试者无意识的面孔期望程度(低、中、高),从而改变他们适当的”面孔惊讶”程度。为了做到这一点,实验者概率性地将面孔/房屋的呈现与250毫秒的先行彩色框架提示配对,该提示给出25%(低)、50%(中)或75%(高)的概率表示下一张图像是面孔。

结果很明确。FFA活动显示了刺激和面孔期望之间的强相互作用。FFA反应仅在低面孔期望条件下表现出最大分化。确实,令人惊讶的是,在高面孔期望条件下,给定任一刺激(面孔或房屋)的FFA活动都无法区分。因此,在很真实的意义上,FFA可能(如果首先使用预测处理范式进行研究)会被称为”面孔期望区域”。

作者得出结论,与任何简单的特征检测模型相反,“[FFA]反应似乎是由特征期望和惊讶决定的,而不是由刺激特征本身决定的”(Egner等人,2010,第16601页)。作者还通过进一步的模型比较控制了注意力效应的可能作用。但无论如何,这些都不可能做出太大贡献,因为是面孔惊讶,而不是面孔期望,占了BOLD(fMRI)31信号的更大部分。事实上,最佳拟合的预测处理模型使用了一个权重,其中面孔惊讶(错误)单元对BOLD信号的贡献大约是面孔期望(表示)单元的两倍32,这表明通常使用fMRI记录的大部分活动可能是在发出预测错误信号,而不是检测到的特征。

这是一个重要的结果。用作者自己的话说:

据我们所知,目前的研究是第一项正式和明确证明视觉皮层中的群体反应实际上更好地被描述为特征期望和惊讶反应的总和,而不是自下而上的特征检测(有或没有注意力)的研究。(Egner等人,2010,第16607页)

当然,所有这些高效的基于预测的反应都有缺点,这在熟悉的视觉错觉中得到了很好的说明,比如空心面孔错觉。在这里,3D面具的凹陷内表面在某些条件下看起来像正常的面孔:凸出的,鼻子向外伸展。为了更好地了解这看起来如何,可以尝试在http://www.michaelbach.de/ot/fcs_hollow-face/的简短评论中嵌入的视频片段。

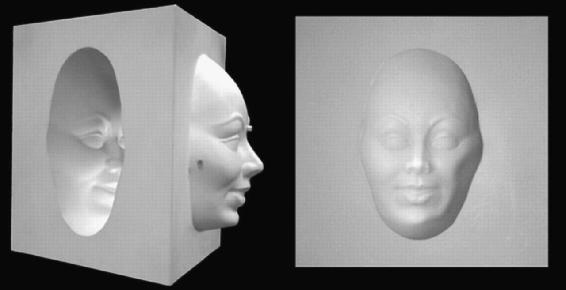

更好的是,使用真正的三维面具亲自体验这种错觉,就像你在万圣节使用的那种。拿起面具并将其反转,这样你就在看空心的内侧而不是凸出的(面孔形状的)一侧。如果观看距离正确(不要太近:至少需要大约3英尺远)并且面具从后面轻柔地照明,面具看起来就不是空心的。你会”看到”鼻子向外伸出,而实际上,你在看的是面部印象的凹陷反面。图1.5显示了在这种条件下旋转面具的外观。

图1.5 空心面具错觉

最左边和最右边的图像显示了在支架上旋转的面具的空心凹陷侧。当从几英尺外观看并从后面照明时,凹陷侧看起来是凸出的。这证明了自上而下预测(我们”期望”面孔是凸出的)对感知体验的影响力。

来源:Gregory (2001),经英国皇家学会许可。

在神经典型受试者中,空心面具错觉是强大而持久的。然而,在精神分裂症受试者中,这种效应被显著减少——预测处理装置的特定干扰也可能(见第7章)有助于解释这种效应。空心面具错觉首先被神经科学家理查德·格雷戈里(见,例如,Gregory,1980)用来说明”自上而下”、知识驱动的对感知影响的力量。这种效应直接来自前面章节中讨论的基于预测的学习和处理原则的操作。我们在日常生活中与无数凸面面孔的统计上显著的经验安装了对凸性的深层神经”期望”:这种期望在这里胜过了许多其他视觉线索,这些线索本应告诉我们我们看到的是一个凹陷面具。

你可能合理地怀疑,空心面具错觉虽然令人印象深刻,但实际上只是某种心理学奇异现象。诚然,我们关于人脸可能是凸起的神经预测似乎特别强烈和有力。但如果预测处理方法是正确的,这种一般策略实际上遍及人类感知。像我们这样的大脑不断尝试使用它们已经知道的东西来预测当前的感官信号,使用传入信号来选择和约束这些预测,有时使用先验知识来”胜过”传入感官信号本身的某些方面。这种胜过是有良好适应意义的,因为使用你所知道的来超越传入信号似乎在说的某些内容的能力,在感官数据嘈杂、模糊或不完整时可能极其有益——这些情况实际上在日常生活中几乎是常态。

这的一个有趣结果是,正如1.12中提到的,许多视觉错觉可能最好被理解为”最优感知”。换句话说,考虑到我们居住的世界的结构和统计特性,对世界状态的最优估计(代表对传入信号的最佳可能理解的估计,基于系统已经知道的内容)将是在某些场合会出错的估计。因此,一些局部失败只是我们在一个被模糊性和噪声笼罩的世界中,大部分时间能够获得正确结果所付出的代价。

预测处理将传统的感知图景颠倒过来。根据那个曾经标准的图景(Marr, 1982),感知处理由通过各种感官受体从世界转导的信息的前向流动主导。传统的感知神经科学也随之而来,视觉皮层(最被研究的例子)被视为由底向上驱动的神经特征检测器的层次结构。这是将感知大脑视为被动的、刺激驱动的观点,从感官接收能量输入,并通过某种逐步构建的方式将它们转化为连贯的感知,沿途以某种乐高积木的方式累积结构和复杂性。这种观点可能与过去几十年神经科学和计算研究中追求的日益”主动”的观点形成对比,包括最近关于内在神经活动的工作爆发——即使在没有正在进行的任务特定刺激的情况下也发生的自发的、相关的神经元激活的不断嗡嗡声。所有这些都表明,大脑活动的大部分既是持续的,也是内源性产生的。

预测处理很可能代表了从被动的、输入主导的神经处理流观点中撤退的最后一步。根据这类新兴模型,自然智能系统不会被动地等待感官刺激。相反,它们不断活跃,试图在感官刺激流到达之前预测(并主动引出,见第二部分)它们。在”输入”出现在场景中之前,这些主动的认知系统已经忙于预测其最可能的形状和含义。这样的系统已经(几乎不断地)准备好行动,它们需要处理的只是感知到的与预测状态的偏差。正是这些与预测状态的计算偏差(“预测误差”)承担了大部分信息处理负担,告诉我们在密集的感官轰炸中什么是显著的和新闻价值的。

正如我们将在第二部分中看到的,行动本身需要重新构想。行动不再是对输入的”反应”,而是选择下一个输入的巧妙而有效的方式,驱动滚动循环。这些超活跃系统不断预测它们自己即将到来的状态,并主动移动以实现其中一些状态。因此,我们行动是为了产生不断演化的感官信息流,这些信息流使我们保持可行性并服务于我们日益深奥的目标。在纳入行动后,预测处理实现了传统(自下而上、前向流动)模式的全面逆转。对持续神经响应的最大贡献是向下流动的神经预测的不断预期嗡嗡声,它在循环因果流中驱动感知和行动。传入的感官信息只是扰动那些不安的主动海洋的另一个因素。

作为永远活跃的预测引擎,这类大脑根本不是在”处理输入”的业务中。相反,它们在预测其输入的业务中。这种主动神经策略使我们保持行动准备状态,并且(正如我们稍后将看到的)允许移动的、具身的智能体干预世界,带来使它们保持可行性和满足的感官流类型。

如果这些故事是正确的,那么被动前向流动模型的几乎每个方面都是错误的。我们不是认知上的沙发土豆,无所事事地等待下一个”输入”,而是主动的预测食者——自然界自己的猜测机器,通过冲浪传入的感官刺激波浪,永远试图保持领先一步。

如果我们去寻找,大多数人都能在云朵中找到隐藏的变化面孔。我们可以在图案壁纸中看到昆虫的形状,或者在地毯的彩色漩涡中看到蛇的身影。这种效应不需要摄入改变心智的物质。像我们这样的心智本身就是自我改变的专家。当我们在杂乱的桌子上寻找车钥匙时,我们会以某种方式改变感知处理过程,帮助从其他物品中分离出目标物品。实际上,发现(真实的)车钥匙和”发现”(不存在的)面孔、蛇和昆虫可能没有太大区别,至少在底层处理形式方面是这样。这种发现反映了我们不仅能够改变行动例程(例如,我们的视觉扫描路径),还能够修改自己感知处理的细节,以便更好地从噪音中提取信号。这种修改在调整支撑我们与世界接触的内置概率预测机器(包括长期和短期调整)中起着真正重要的作用。本章探讨了这种在线修改的空间和性质,讨论了它们与注意力和期望等熟悉概念的关系,并展示了一种可能的机制(预测误差的”精确度加权”),这种机制可能涉及广泛的信号增强效应。

Tom Stafford和Matt Webb那本极其引人入胜的书《Mind Hacks》中的第48个技巧叫做”在确定性边缘检测声音”。基于Merckelbach和van de Ven(2001)之前的实验工作,这个技巧邀请读者首先听一个30秒的音频文件。读者被告知音频文件包含Bing Crosby的”White Christmas”的隐藏片段,但这个片段非常微弱,可能在音频文件的第一、第二或第三个十秒段中开始。勇敢的读者可能想在继续之前尝试一下,点击:http://mindhacks.com/book/links/ 的第48个技巧。

Merckelbach和van de Ven(2001)用本科生进行了这个实验,发现几乎三分之一的学生报告检测到了歌曲的开始。实际上,正如你现在可能已经猜到的,噪音中任何地方都没有隐藏White Christmas。一些人”检测”熟悉歌曲的能力只是一般感知搜索和感知意识中核心能力的表达(在这种情况下,是一种过度延伸):忽略信号某些方面并将其视为”噪音”,同时强调其他方面(从而将其视为”信号”)的能力。这种能力在强烈期望微弱”难以检测”的熟悉歌曲片段的影响下部署,使许多完全正常的受试者享受到实际上是听觉幻觉的体验。事实证明,这种效应甚至可以通过压力和咖啡因的组合得到放大(Crowe et al., 2011)。

现在考虑第二种情况:正弦波语音。正弦波语音(Remez et al., 1981; Remez & Rubin, 1984)是录制语音的降级复制品,剥离了大部分正常的语音属性和声学特征。正弦波复制品只保留了一种骨架轮廓,其中语音信号动态变化的核心(相当粗糙的)模式被编码为一组纯音调哨声。你可以通过点击:http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/sine-wave-speech/ 的第一个扬声器图标听到一个例子。

你很可能听不懂你所听到的:对我来说,它听起来像BBC电台音响工作室在1960年代早期开创的那种科幻哔哔声。其他人听到的像是英国儿童节目The Clangers中月亮鼠角色那种难以理解的抑扬顿挫的哨声。但现在点击下一个扬声器,听原始句子,然后重新听正弦波复制品。这一次,你的体验世界发生了改变。它变得(更多内容在后续章节中)有意义:一个清晰可懂的语音世界。要获得这样的精彩演示选择,请尝试:http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Chris_Darwin/SWS/。

记住要先点击SWS(正弦波语音)版本。一旦你知道句子是什么,就几乎不可能以原来的方式”重新听到”它。一个恰当的比较是听你理解的语言和你不理解的语言的语音。在前一种情况下,几乎不可能仅仅将语音声音听作声音。接触原始(非正弦波)口语句子以类似的方式帮助你做准备。随着时间的推移,你甚至可能在正弦波语音感知方面变得足够专业,无需事先接触特定的声学正常句子就能成功。在那时,你已经成为具有更一般技能的专家(正弦波语音的”本地听者”)。

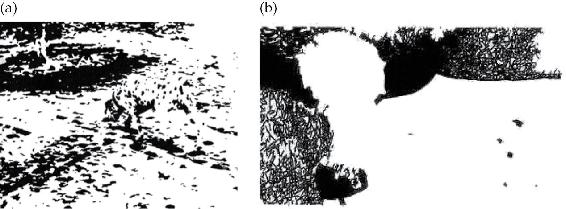

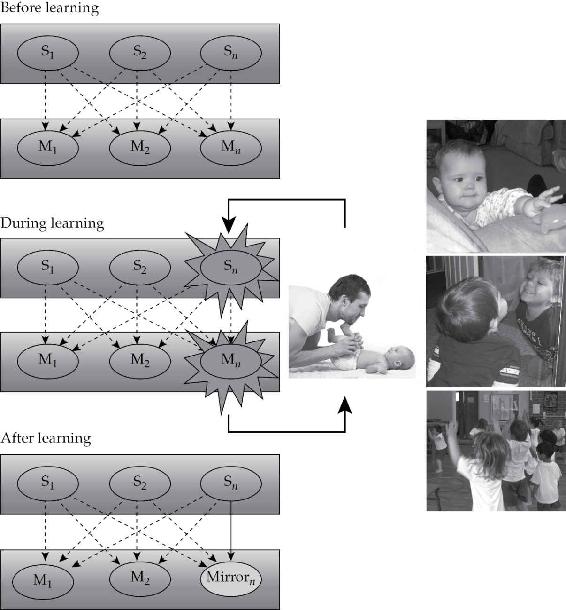

Davis and Johnsrude (2007)将正弦波语音的感知描述为自上而下影响对感觉处理这一更普遍现象的一个实例。如果第1章中描述的解释是正确的,这种影响根植于概率生成模型的创建和部署,这些模型忙于预测感觉输入的流动。我们在所有感觉模式内部和跨感觉模式都能看到这种影响。图2.1(a)中展示了一个经典的例子。乍一看,大多数人只能看到光影图案。但一旦你发现了那只有斑点、带阴影的达尔马提亚犬,这种知识就会改变你余生对这幅图片的看法。再看一个不太熟悉的例子,请看图2.1(b)。在这些情况下,1我们对世界的知识(我们的”先验信念”,由大脑控制的生成模型实现)在感知的构建中起着重要作用。(值得重申的是,“信念”一词在这个文献中被广泛使用,涵盖指导感知和行动的生成模型的任何内容。这些信念不需要被反思性主体有意识地获取。实际上,在大多数情况下,它们将包含各种亚个人状态,其最佳表达是概率性的而非命题性的2)。

隐藏在黑白噪声中的是一幅图像(一旦你发现就很清楚),是一只达尔马提亚犬。提示:头部在图像中心附近,正在检查地面。

同一现象的一个不太知名的例子。这次是一头牛。提示:牛有一个大头;它面向你,鼻子在图片底部,两只黑耳朵在左上半部分。

来源:约翰·麦克罗恩的隐藏牛,CC-BY-SA-3.0。http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0,通过维基媒体共享资源。

文献中已经积累了其他不太明显的跨模式影响例子。一个特别引人注目的发现是,葡萄酒的感知颜色会对人们(包括葡萄酒专家)如何描述该酒的味道产生很大影响(见Morrot et al., 2001;Parr et al., 2003;以及Shankar et al., 2010——后者有着相当精彩的标题”葡萄期望”)。在这些实验中,被人工着色为红色的白葡萄酒,即使是专家也会用红酒描述词来形容,如梅子、巧克力和烟草。先验期望的影响并不止于此。牡蛎似乎在伴随着海洋声音(即使在内陆餐厅深处)的情况下食用时味道更好(Spence & Shankar, 2010)。

预测性处理(predictive processing)提供了一个强大的框架,用于处理和理解基于知识和情境效应对感知推理的整个体系,因为它使我们对世界的了解(有意识的和更常见的无意识的)成为感知体验构建本身的主要参与者。我们将在第7章中回到有关意识体验构建的问题。目前,我想关注一些更抽象但对所提供的解释相当基础的东西。这个东西对感知成功(如发现达尔马提亚犬或听到正弦波语音)、感知游戏(如在云中找到面孔形状)和一些感知失败(如幻听”白色圣诞节”的声音)都至关重要。它是通过形成和部署我们自己感知不确定性的聚焦和细粒度估计来灵活地从噪声中提取信号的能力。3这种能力(本章其余部分的重点)是预测性处理(PP)注意力处理的核心,在解释与世界的正常和异常接触形式方面起着重要作用。

我们在日常生活中面临的感知问题在对我们的要求上差异很大。对于许多任务,最好部署大量先验知识,使用这些知识驱动复杂的主动注视固定模式,而对于其他任务,最好退后让世界尽可能多地起主导作用。哪种策略(更多输入驱动或更多期望驱动)最好也受到众多情境效应的影响。在浓雾中沿着非常熟悉的道路行驶时,有时让详细的自上而下知识发挥重要作用是明智的。在不熟悉的蜿蜒山路上快速行驶时,我们需要让感觉输入起主导作用。概率预测机器如何应对?

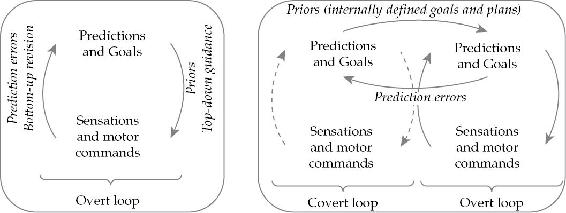

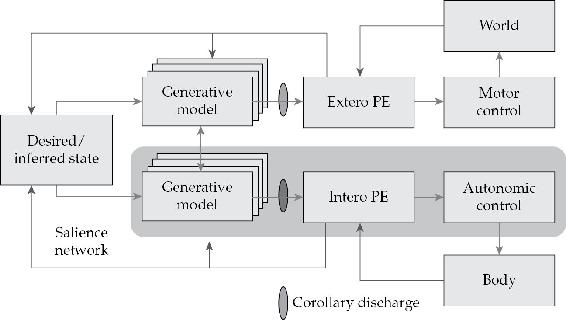

PP 建议,大脑通过持续估计和重新估计自身的感知不确定性来应对这种挑战。在 PP 框架内,这些感知不确定性估计会调节感知预测误差的影响。这本质上就是预测处理的注意力模型。因此,注意力被理解为通过考虑其所谓的”精确度”来可变地平衡自上而下和自下而上影响之间强力相互作用的手段,其中精确度是对其估计确定性或可靠性的度量(对统计学专家来说,是方差的倒数)。这是通过相应地改变误差单元的权重(增益或”音量”,使用一个常见的类比)来实现的。其结果是”控制不同层次先验期望的相对影响”(Friston, 2009, p. 299)。更高的精确度意味着更少的不确定性,并反映在相关误差单元的更高增益上(见 Friston, 2005, 2010; Friston et al., 2009)。如果这是正确的,注意力仅仅是某些误差单元响应被赋予增加权重的手段,从而更容易驱动反应、学习和(我们稍后将看到的)行动。更一般地说,这意味着自上而下和自下而上影响的精确组合不是静态或固定的。相反,给予感知预测误差的权重是根据信号被认为的可靠程度(噪声程度、确定性或不确定性程度)而变化的。

我们可以用之前的例子来说明这一点。在雾中,视觉输入被估计为对远程领域状态提供嘈杂且不可靠的指导。在其他条件相等的情况下,视觉输入在晴朗的日子里应该提供更好的信号,这样任何残余误差都应该被认真对待。但这种策略显然需要比建议的更精细的调整。因此,假设雾(如经常发生的那样)从视觉场景的一个小片区暂时散去。那么我们应该被驱动优先从那个较小的区域采样,因为那现在是高精度预测误差的来源。这是一个复杂的问题,因为该小区域存在的证据(就在那里!)仅来自(最初低权重的)感知输入本身。这里没有致命的问题,但这个案例值得仔细描述。首先,现在出现了一些低权重的惊讶,相对于我对视觉情况的当前最佳理解(类似于”在均匀的大雾中”)。输入的各个方面(在清晰区域中)没有按照那种理解(那个模型)预测的方式展开。然而,我的雾模型包括关于偶尔出现清晰片区的一般期望。在这种条件下,我可以通过切换到”雾加清晰片区”模型来进一步减少整体预测误差。这个模型融入了一套新的精确度预测,允许我信任为清晰区域(仅此)计算的细粒度预测误差。那个小区域现在是视觉系统可以信任以招募清晰可靠知觉的高精度预测误差的估计来源。来自清晰区域的高精度预测误差可能随后迅速保证招募一个能够描述当地环境某些显著方面的新模型(小心那台拖拉机!)。

这就是 PP 分配给感知注意力的角色的缩影:“注意力可以被视为对相对于模型预测具有高精度(信噪比)的感知数据的选择性采样”(Feldman & Friston, 2010, p. 17)。这意味着我们不断参与预测精确度的尝试,即预测我们自己感知预测误差的上下文变化可靠性,并且我们相应地探测世界。这种”基于预测精确度”的探测和采样也支撑着(我们将在第二部分中看到)PP 对总体运动活动的解释。目前要注意的是,在这个嘈杂和模糊的世界中,我们需要知道何时何地认真对待感知预测误差,以及(更一般地)如何最好地平衡自上而下的期望和自下而上的感知输入。这意味着要知道何时、何地以及在多大程度上信任特定的预测误差信号来选择和细化指导我们行为的模型。

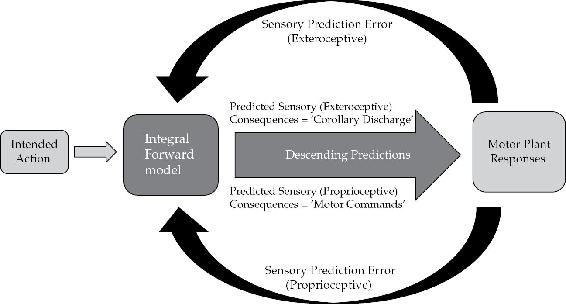

一个重要的结果是,使人类知觉成为可能的知识不仅涉及(行动相关的——稍后详述)远程世界的分层因果结构,还涉及我们自己与那个世界的感知接触的性质和上下文变化的可靠性。这样的知识必须构成整体生成模型的组成部分。因为该模型必须能够预测冲击感知信号的形状和多尺度动态,以及信号本身的上下文可变可靠性(见图2.2)。现在,“注意力”这一熟悉概念自然而然地被定位为命名精确度预测调整和影响感知采样的各种方式,允许我们(当事情按应有的方式运作时)被信号驱动而忽略噪声。通过主动采样我们期望(相对于某些任务)最佳信噪比的地方,我们确保我们感知和行动所依据的信息适合其目的。

图2.2 基本预测处理模式,这次加上了精确度权重

这是在第1章中显示的 PP 架构的相同高度简化视图,但加入了精确度权重。现在,选定预测误差信号的影响通过对其当前可靠性和显著性的变化估计进行调节

来源: 改编自 Lupyan & Clark, 2014。

如果这些理论是正确的,注意力指的是有机体增加那些被估计为相对于某些当前任务、威胁或机会提供最可靠感觉信息的预测误差单元的增益(权重,因此是向前流动的影响)的手段或过程。更正式地说,建议是”注意力是在层次推理过程中优化突触增益以表示感觉信息(预测误差)精度的过程”(Feldman & Friston, 2010,第2页)。因此,总体思路是神经元激活模式(在所谓的”表示单元”中)编码关于世界任务相关状态的系统性猜测,而相关误差单元4上的增益变化(即权重或”音量”的变化)反映了大脑对自上而下”猜测”和自下而上感觉信息相对精度的最佳估计。因此,精度加权提供了系统对感觉信息本身可信度的最佳估计。这意味着”自上而下的预测不仅涉及较低层次表示的内容,还涉及我们[大脑]对这些表示的信心”(Friston, 2012,第238页)。据认为,这些自上而下的精度估计改变了预测误差单元上的突触后增益(通常被认定为浅层锥体细胞;例如,参见Mumford, 1992;Friston, 2008)。因此我们读到:

从生理学角度来说,精度对应于报告预测误差的细胞的突触后增益或敏感性(目前认为是发送前向型外在传出的大主细胞,如皮层中的浅层锥体细胞)。(Friston, Bastos, et al., 2015,第1页)

总之,这些增益变化5追踪所选预测误差的估计可靠性(统计学上,即逆方差)。这些误差编码所有仍需解释的感觉信息(或尚未被用于控制行动的信息)。因此,精度估计传递消息信号的可靠性,重复第1章中使用的便利隐喻。

估计精度并相应地改变预测误差上的增益带来了即时且极其重要的好处。它允许PP方法流畅地结合表面上矛盾的效应(见1.11):信号抑制和信号增强。信号抑制当然是预测编码数据压缩方法的熟悉效应。被获胜的高层模型很好预测的低层活动被抑制或”解释掉”(因为那里没有新闻),因此没有信号通过系统向前传播。表面上矛盾的效应是基于显著性的信号增强。这里观察到的效应包括促进(诱发反应的加速;参见Henson, 2003)和锐化(其中一些细胞停止活跃,允许其他细胞主导反应;参见Desimone, 1996)。精度加权允许PP以非常灵活的方式结合这些效应,因为突触后增益的增加实现了促进效应,然后”提升预测误差,这些误差为关于感觉输入原因的最佳假设提供信息(Gregory, 1980),同时抑制替代假设;即它锐化神经元表示”(Friston, 2012a,第238页,原文斜体)。Kok, Jehee, and de Lange (2012)发现了这样的锐化效应,揭示了早期感觉反应某些方面基于期望的增强,同时(正如PP模型所建议的)伴随着神经活动的整体减少。这种期望诱导的锐化被证明在行为上是有效的,在涉及检测刺激方向细微差异的简单任务中产生了更好的表现。

这种锐化是”有偏竞争”模型的熟悉支柱(Desimone & Duncan, 1995)。这些模型假设——正如名称所暗示的——存在一种争夺上游神经元表示的竞争,其中只有”获胜的”下层细胞(具有小感受野)被允许驱动上层细胞(具有大感受野)。有偏竞争模型建议,注意力应该被认定为这种竞争过程:一种其结果由任务性质和竞争表示资源的刺激特性共同决定的竞争。许多观察到的效应(例如,Reynolds et al., 1999;Beck & Kastner, 2005,2008)明确符合有偏竞争模型。例如,一些电生理学(ERP)成分(参见Bowman et al., 2013)在目标反复出现在同一位置时会增加。此外(再次参见Bowman et al., 2013),在视觉搜索实验中,干扰项尽管罕见,但产生的诱发反应很少,而预先描述的、频繁出现的目标则产生很大的诱发反应。这些效应能否直接通过注意力调节的残余误差精度加权来解释?

Kok et al. (2012)的一项fMRI研究为此类效应的预测处理模型提供了优雅的支持,它表明这些正是精度加权预测误差模型所建议的预测与注意力之间的相互作用类型。特别是,Kok等人表明,未被注意到且与任务无关的预测刺激会导致早期视觉皮层活动的减少(对预测的”静默”,正如简单预测编码所要求的),但”当刺激被注意到且与任务相关时,这种模式会发生逆转”(Kok et al., 2012,第2页)。该研究通过使用独立的预测和空间线索来操控空间注意力和预测(更多细节请参见Kok等人的原始论文),发现注意力逆转了预测对感觉信号的静默效应,正如精度加权账户所指定的那样。因此,当注意力和预测一致时(当独立的注意力线索选择了预测刺激实际出现的空间半场时),注意力增强了V1、V2和V3中对预测刺激相对于未预测刺激的神经反应。当它们不一致时(即预测刺激没有出现在被注意的空间位置),没有发生增强,V1中对预测刺激的反应减少了。此外,无论未预测刺激出现在被注意的一侧还是未被注意的一侧,对它们的反应都是相同的。最后,对于在被注意半场中意外缺失的刺激,V1、V2和V3中出现了大的反应。作者认为,整个模式最好用注意力调节的预测误差精度加权来解释,其中注意力增加了选定预测误差单元的下游影响。因此,注意力和期望看起来像是在PP所建议的推理级联中作为不同元素运作的。注意力增强(增加增益)与选定预测误差相关的神经反应,而期望则抑制那些符合期望的神经反应。

来源:根据知识共享署名3.0许可证授权 en.wikipedia.org/wiki/File:Posner_Paradigm_Figure.png。

PP账户包含各种形式注意力增强的能力也通过Posner范式的计算机模拟得到了证明(Posner, 1980)。在Posner范式中(见图2.3),受试者注视一个中心点(因此实验探测所谓的”隐蔽注意力”),并呈现一个视觉线索,该线索通常(但不总是)指示即将出现的目标刺激的位置。例如,该线索在80%的试验中可能是有效的。具有有效线索的试验被称为”一致试验”,而不是这种情况的试验(线索无效,因此不能正确预测刺激)被称为”不一致试验”。因此,该范式操控我们的上下文期望,因为线索创造了一个上下文,在其中刺激在线索位置出现变得更加可能。主要发现,不出所料,是促进作用:有效线索加速了对目标刺激的检测,而在不一致试验中呈现的目标被感知得更慢,且信心较低。Feldman and Friston (2010)提出了一个详细的、基于模拟的模型,其中精度调节的预测误差被用来优化感知推理,以重现在人类受试者中发现的ERP和心理物理反应。有效线索通过增加与被提示空间位置相关的预测误差单元的增益来建立有时被称为”注意力定势”的状态。这然后构成了对来自该空间区域信息的良好信噪比的系统性”期望”,从而加速了一旦目标出现后招募正确假设(大致是”目标在那里”)的过程,因此重现了促进效应。无效提示的目标产生低权重的早期预测误差,因此需要显著更长的时间来招募正确的假设(“目标在那边”),并以较低的信心被感知。

这种关于注意力的一般观点在现象学上是令人信服的。试着长时间专注于这一页上的一个单词。对我来说,这种体验最初似乎是局部清晰度的增加,紧接着是在保持警觉的同时清晰度衰减的状态。在那时,有一种驱动行动的倾向,也许使用隐蔽注意力的转移或微眼跳来进一步探索被注视的单词。所有这些持续得越久而不出现任何新的、不同的或更清晰的信息,维持注意过程就变得越困难。6因此,注意力在体验上表现为与对新的和更好信息的期望和搜索密切相关。

预测误差的精度加权被证明是一个非常多用途的工具,并且在我们的故事展开过程中将发挥多种作用。目前我仅仅提到两个这样的额外作用,不作太多阐述。第一个涉及感觉整合(sensory integration)。通常,在面对世界时,大脑会从多种来源接收感觉信号。例如,我们可能看到并听到一辆驶近的汽车。在这种情况下,两个感觉输入源需要在确定我们对显著(实际上,往往与生存相关!)环境状态(如汽车的位置和接近速度)的感知体验中发挥微妙平衡的作用。对两个感觉信号相对精度的自动估计使大脑能够整合两个信息源,在给定的更大背景下以最佳方式使用每个信息源。这种整合既依赖于关于典型汽车视觉和听觉的特定(亚个人层面的)期望,也依赖于更一般的期望,比如这样的期望(一个系统性的”超先验(hyperprior)“):每当对信号源空间位置的听觉和视觉估计相当接近时,最佳的总体假设是存在一个单一来源——在这种情况下,是一辆快速移动的汽车。这种超先验也可能产生误导,如腹语师木偶的声音投射所证明的。但在生态学上的核心情况下,它们使多种感觉数据源的最优组合成为可能。因此,在假设选择过程和各种感觉输入源的精度加权之间存在有力的相互作用。

估计精度还有助于确定神经区域之间信息的瞬时流动(从而有助于确定”有效连接性(effective connectivity)“的变化模式;见Friston, 1995, 2011c)。当我们后来考虑对可变神经(实际上还有额外神经,见第三部分)资源混合的上下文敏感和任务特定的招募时,第二个作用将被证明是重要的。因此,举一个非常简单的例子,有时最好允许视觉信息在选择行为反应时占主导地位(例如,在已知听觉干扰存在的情况下),这可以通过给听觉预测误差分配低精度而给视觉预测误差分配高精度来实现。7 例如,den Ouden et al. (2010) 提供了对皮层区域间耦合强度(即影响)变化的解释,描述了可变精度加权的预测误差作为根据(情境化的)任务需求”即时”控制这种耦合的关键工具。同样的广泛机制也可能在能够确定在线反应的多个系统(如前额皮层和背外侧纹状体系统)之间进行仲裁。正是在这种意义上,Daw, Niv, and Dayan (2005, p. 1704) 将这些系统描述为受到”根据不确定性的贝叶斯仲裁原则”的约束,使得目前估计能提供最准确预测的子系统得以驱动行为和选择。当我们考虑(在第三部分)预测处理框架与我们称之为”心智”的整个具身的、文化化的、环境嵌入的认知架构的形状和性质之间的可能关系时,这些原则将变得重要。

然而,精度(和精度期望)在预测处理故事中的完整作用如果不至少预览对行动的处理就无法被充分理解。这并不奇怪,因为(正如我们将看到的)PP对感知和行动之间复杂循环相互作用的认知中心性提出了强有力的建议。事实上,这种相互作用如此复杂、核心和循环,以至于感知将会显现(第二部分)为与行动不可分离,感觉和运动处理之间的理论划分本身也将受到质疑。

所有这些都在我们面前。就目前而言,介绍那个更丰富、更面向行动的故事的一个核心要素就足够了。这个要素(在上面关于选择行动的评论中已经暗示过)涉及行动作为基于精度期望的感觉采样工具的作用。这很难解析,有点拗口,但这个想法既简单又惊人地强大。考虑这样一种情况:有两个模型在激烈竞争来解释感觉信号。一个模型比另一个更多地减少了预测误差,但它减少的预测误差被估计为不可靠。另一个模型,虽然它减少的绝对误差较少,但减少的误差被估计为高度可靠。在这种情况下,“最佳选择”通常(尽管见Hohwy, 2012的一些重要警告)是支持减少更可靠误差信号的模型。如果两个竞争模型简单地说是”门廊里的猫”和”门廊里的窃贼”,8 这可能具有一些实际重要性。

但是我们如何确定信号的可靠性呢?正是在这里,行动(一种特殊的行动)发挥了关键的认知作用。我粗略地描述为”门廊里的窃贼”的生成模型的一部分,包括了关于采样环境的最佳方式的期望,以便产生关于这种可能性的可靠信息。例如,它包括关于扫描场景的最佳方式的期望,先注视一个位置,然后注视另一个位置,以便减少关于该假设的不确定性。假设这个假设是正确的(那里确实有一个窃贼),这个过程将产生一系列精确的预测误差,既完善又确认我的可怕怀疑,可能会显露出金属的闪光(手电筒?枪?)和深色高领毛衣的轮廓。这个过程会迭代,因为现在需要评估”手电筒”和”枪”的假设。在那里,我的生成模型也包括关于参与(采样)感官场景以减少不确定性的最佳方式的期望。这些期望以一种与PP感知论述完全连续的方式(正如我们在第二部分中将看到的)调动行动。感知和行动在这里形成了一个良性的、自我推进的循环,其中行动提供可靠的信号,这些信号招募感知,这些感知既决定又在行动中得到确认(或否认)。

这里还有一个更大的故事,涉及在执行自然任务(natural tasks)期间注意力的分配方式。正如我使用这个术语,自然任务几乎是我们在日常活动过程中可能执行的任何熟练任务。因此,自然任务包括烧水、遛狗、购物、跑步和吃午餐。这些任务的重要之处(以及使它们区别于许多基于实验室的实验范式的地方)在于,它们提供了我们在那些特定情况下通过学习期待的完整、丰富的感官线索集合。这很重要,因为它允许任务特定知识在驱动(例如)主动视觉扫视(saccades)方面发挥更重要的作用,在这种扫视中,我们的眼睛预期性地移动到下一步将找到相关信息的地方,并为许多其他形式的主动干预开辟了道路,这些干预的共同目的是及时产生更好的信息来指导相关行动。现在看来很清楚,人类在自然任务上的表现无法用简单的自下而上模型来解释,在这些模型中,凝视固定(注意力顺序配置的自然相关物)由低级视觉显著性决定。这与早期的建议相反,早期建议认为简单的刺激特征在预注意提取后,可能会驱动我们的凝视/注意力在场景中移动。当然,这样的特征(绿点海洋中的红点、突然的闪光或水平线海洋中的垂直线)会捕获注意力。但是试图用这种本质上自下而上的术语(例如,Koch & Ullman, 1985)来定义所谓的”显著性地图(salience maps)“,在解释正常日常任务执行期间凝视和注意力的配置方面几乎没有提供什么帮助。使用现实世界行走和虚拟(但相当真实)环境中行走的混合,Jovancevic et al. (2006)和Jovancevic-Misic and Hayhoe (2009)表明,简单的基于特征的显著性地图无法预测凝视何时何地会在场景中转移。Rothkopf, Ballard, and Hayhoe (2007)也获得了类似的结果,他们表明简单的显著性地图做出了错误的预测,并且在几乎所有情况下都无法解释观察到的固定模式。实际上:

人类主要注视物体,只有15%的固定指向背景。相比之下,显著性模型预测超过70%的固定应该指向背景。(Tatler et al., 2011,第4页)

Tatler等人进一步指出:

在球类运动中,基于特征的方案的缺陷变得更加明显。扫视会启动到球在不久的将来会到达的区域(Ballard & Hayhoe, 2009; Land & McLeod, 2000)。关键是,在固定目标位置的时候,没有任何东西在视觉上将该位置与场景的周围背景区分开来。即使没有定量评估,也很清楚任何基于图像的模型都无法预测这种行为。(Tatler et al., 2011,第4页)

向前看,看向当前空的(没有相关刺激存在)位置是自然任务执行期间凝视分配的普遍特征,并且已经在包括泡茶(Land et al., 1999)和制作三明治(Hayhoe et al., 2003)在内的任务中得到实验确认。在三明治案例中(下次你切三明治时检查一下!)被试看刀与面包第一次接触的地方,然后随着刀向前移动,继续看刀刃前方的位置。

面对这种在自然任务中无法解释日常表现形态的普遍失败,Tatler等人指出,一种回应是保留低级显著性图谱,但添加某种自上而下的调节机制。Navalpakkam and Itti (2005) 和 Torralba et al. (2006) 提出了这种混合方法。其他研究试图用其他结构替代低级显著性图谱,例如所谓的”优先级图谱”(Fecteau & Munoz, 2006),它以任务特定的方式(即依赖先验知识的方式)流畅地整合低级和高级线索。然而,最有前景的(我认为)是那些从根本上重新定向讨论的方法,将感知和行动紧密耦合(Fernandes et al., 2014),并将不确定性降低作为注视分配和注意力转移的驱动力。主要例子包括Sprague et al. (2007)、Ballard and Hayhoe (2009)和Tatler et al. (2011),以及本章回顾的关于注意力和精度加权的不断增长的研究成果。10 所有这些方法的核心都是一个简单而深刻的洞察:

观察者已经学会了世界动态属性的模型,这些模型可以用来定位眼球注视以预期预测事件[并且]行动控制必须基于预测而非感知进行。(Tatler et al., 2011, p. 15)

这些模型随着经验而发展。Tatler等人指出,学习驾驶的新手在转弯时将注视分配到汽车前方不远处,而经验丰富的驾驶员则看得更远,注视路面位置比他们的行驶速度提前3秒(Land & Tatler, 2009)。板球运动员同样预测球的弹跳(Land & McLeod, 2000)。所有这些”主动扫视”案例(提前落在正确位置的扫视)都依赖于代理掌握和部署任务特定知识。这些知识体系(PP以概率生成模型的形式表示)首先反映动态环境本身的属性。它们也反映个体代理的行动能力(包括反应速度等)。环境属性发挥主要作用,这通过执行相同熟练任务的不同个体扫描模式之间的大量重叠得到证明(Land et al., 1999)。此外,Hayhoe et al. (2003) 表明信息通常在行动的及时时刻被获取,以将信息留在环境中直到恰当时机的方式(另见Clark, 2008第1章和后续第8章的讨论)。

精度加权PP账户理想地将所有这些元素整合到一个统一的故事中:一个将神经预测和不确定性降低置于中心舞台的故事。这是因为PP将行动、感知和注意力视为(实际上)形成单一机制,用于上下文和任务依赖的自下而上感觉线索与自上而下期望的结合。关键的是,这些自上而下的期望现在包括精度期望,这驱动行动系统以在重要的地方和时间降低不确定性的方式对场景进行采样。因此,注视分配由学习的生成模型驱动,这些模型将对展开事件的期望与关于如何最好地采样场景以在任务关键时刻降低不确定性的行动引导期望相结合。

PP账户还统一了外源性和内源性注意力的处理,揭示了低级”突出”效应与高级内部基于模型的效应在概念上的连续性。在前一种情况下,注意力被强烈、异常(绿色海洋中的红点)、明亮、突然等刺激捕获。这些都是进化系统应该”期待”良好信噪比的情况。学习的效果在概念上是相似的。学习提供了如何以任务特定方式采样环境以产生高质量感觉信息的掌握。这降低了不确定性并简化了任务表现。正是这种后一种知识在内源性注意力中发挥作用,也许(见Feldman & Friston, 2010, pp. 17–18)通过增加选定神经元群体的基线放电率。

在继续之前,我应该对”自然任务”提出一个重要的警告。为了简单起见,我在这里专注于一些熟练学习的(可能是过度学习的)任务,如驾驶和制作三明治。但PP账户在由已知元素和结构构建的新情况中也能提供流畅快速的学习。这意味着我们可以快速成为(适度)全新场景的”专家观察者”。例如,在观看戏剧表演时,我们迅速掌握舞台上人物和物体的新颖安排,学习什么是情节相关的,因此在哪里(以及何时)我们最需要降低不确定性,相应地主动分配注视和注意力。

所有这些的一个重要结果是,感知背后的生成模型包含了关于前瞻性确认的关键行动驱动期望。也就是说,它包含了(次个人的)期望,这些期望涉及假设某个当前感知假设(决定我们正在进行的感知意识的那个)是正确的,事物应该如何展开。这些期望既关注如果我们按照假设对世界进行采样会发生什么(即,会产生什么感知输入),也关注会产生什么信噪比。在后一种情况下,大脑押注于可以称为前瞻性精度的东西,即通过移动我们的眼睛、其他感觉器官,甚至我们的整个身体来采样场景后预期的信噪比。因此,一系列向预期能提供某个特定感知假设所预测的(而不被邻近竞争对手预测的)高精度信息的位置进行的扫视,为该假设是正确的并值得保持活跃和”处于主导地位”提供了极好的证据。但如果事情未能如期发生(如果感知”实验”的结果似乎证伪了假设),这些错误信号可以用来招募不同的假设,如前面描述的方式。

这有一个直接而有趣的后果,随着故事的展开将继续占据我们的注意力。这意味着感知、注意力和具身行动协同工作,驱动主体进入自我推动的主动感知循环,在这个循环中,我们根据关于我们自己的行动即将揭示的东西的系统性”信念”来探测世界。这导致了Friston, Adams等人(2012)所描述的”感知背后的循环因果关系”,即:

唯一能在连续扫视中持续的假设是正确预测被采样的显著特征的那个。…这意味着假设规定了自己的验证,只有当它是世界的正确表征时才能存活。如果没有发现其显著特征,它将被丢弃以支持更好的假设。(Friston, Adams等人,2012,第16页)

“显著特征”是当被采样时,最小化关于当前感知假设的不确定性的特征(它们是当事情如预期展开时,最大化我们对假设信心的特征)。因此,主动主体被驱动去采样世界,以便(试图)确认它们自己的感知假设。当前获胜的感知应该能够”通过选择性地采样支持其自身存在[正确性]的证据来维持自己”(第17页)。这种采样确实意味着一种”显著性地图”:但这不是由低级的、吸引注意力的视觉特征决定的地图,而是由关于世界和显著、精确的感觉信息分布的相对高级知识决定的地图。

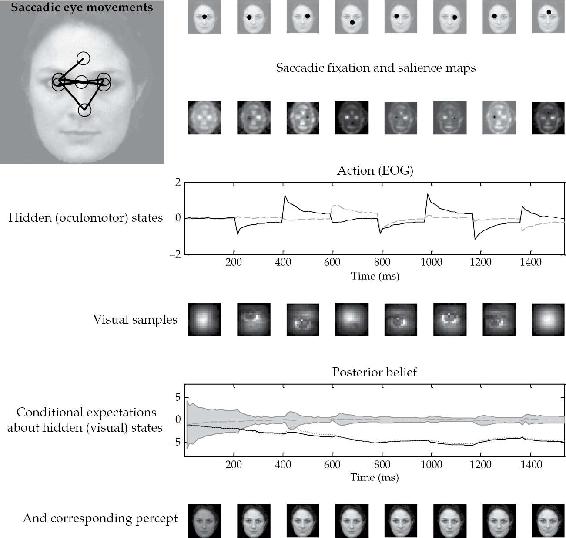

图2.4 该图显示了Friston, Adams等人(2012)第一次模拟的结果,其中向一个主体呈现了一张脸,该主体的反应使用文本中描述的PP模式进行模拟。在此模拟中,主体有三个关于它可能采样的刺激的内部图像或假设(一张正立的脸、一张倒立的脸和一张旋转的脸)。向主体呈现了一张正立的脸,并在16个(12毫秒)时间段内评估其条件期望,直到发出下一次扫视。这重复了八次扫视。随之产生的眼动在上排显示为每次扫视结束时位置(外在坐标)的点。相应的眼动序列显示在左上角的插图中,其中圆圈大致对应于采样图像的比例。这些扫视由基于第二排显著性地图的关于凝视方向的先验信念驱动。注意这些地图随着连续扫视而变化,因为关于隐藏状态(包括刺激)的后验信念变得逐渐更加确信。还要注意,在前一次扫视中被注视的位置的显著性被耗尽了。这些后验信念提供视觉和本体感觉预测,分别抑制视觉预测误差和驱动眼动。眼球运动反应在第三排中以对应于垂直和水平位移的两个隐藏眼球运动状态的形式显示。相关的图像采样部分(在每次扫视结束时)显示在第四排。最后两排分别以充分统计量和刺激类别的形式显示后验信念。这里的后验信念以条件期望和关于真实刺激的90%置信区间的形式绘制。这里需要注意的关键是,关于真实刺激的期望优于其竞争期望,结果,关于刺激类别的条件信心增加(置信区间收缩到期望)。这说明了在选择最能解释感觉数据的假设或感知时证据积累的性质。有关实验和结果的完整细节,请参见Friston, Adams等人2012年的原始论文。

来源:经Friston, Adams等人2012年许可转载。

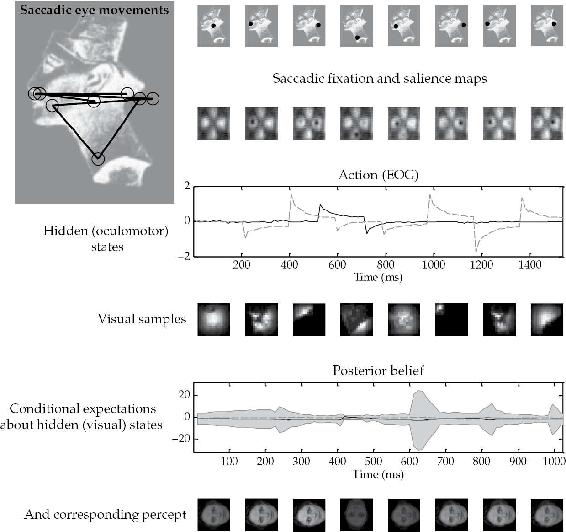

Friston、Adams等人通过一个简单的仿真实验证明了这一核心效应(见图2.4),在该实验中,人工智能体(agent)在各种感知假设驱动下采样视觉场景。在这里,智能体控制三个模型来尝试拟合刺激,最终选定能够正确预测在某种扫视模式下产生的感觉数据的模型。经过几次早期探测后,仿真智能体依次注视那些确认输入源为正立人脸假设的点。图2.5显示了系统在呈现不符合其已知模型的图像时的行为。在这种条件下,没有模型(没有假设)能够规定一种能够自我确认的注视模式,因此感觉不确定性无法消除,也无法选择模型。然后没有知觉能够”通过选择性地采样支持其自身存在[正确性]的证据来维持自身”(Friston, Adams等人,2012年,第17页)。在这种不利条件下,场景以游荡的方式被采样,不会产生清晰稳定的知觉。然而,这种失败(假设大脑相信它正在获得高质量的精确感觉信息)会推动增加的可塑性,允许获得和应用新模型(见第2.12节)。

图2.5 此图使用与前图相同的格式,但显示了呈现未知(无法识别)面孔——古埃及女王奈费尔提提的图像的结果。由于仿真智能体没有内部图像或假设能够对需要凝视的显著位置产生真实预测,它无法解决其感觉输入的原因,无法将视觉信息同化为关于刺激的精确后验信念。扫视运动由显著性地图生成,该地图基于关于刺激的所有内部假设的混合来表示最显著的位置。无论智能体看向何处,它都找不到能够解释感觉输入的后验信念或假设。结果,对世界状态的后验不确定性持续存在,无法自我解决。随之而来的知觉形成不良,随着连续的扫视而零星变化。

来源:来自Friston, Adams等人,2012年,经许可。

总结起来,预测处理(PP)假设了核心的感知-注意-行动循环,其中世界的内部模型及其相关的精度期望发挥关键的行动驱动作用。这些共同决定了一个(经常自我实现的)探索性、认识论要求的感知和行动过程:一个获胜假设(对世界的获胜”理解”)使我们以既反映假设本身又反映我们自身感觉不确定性情境变化状态的方式来采样场景的过程。

然而,所有这些也有可能的阴暗面。当对精度的微妙误导性估计导致我们以阻碍形成事物真实状况良好(真实)图像的方式收集感觉信息时,阴暗面就会出现。Siegel(2012)描述了正是这样一种可能的情景。这是一个”吉尔毫无根据地相信杰克对她生气…当她看到杰克时,她的信念使他在她看来显得生气”的情景。在这种情况下,我们主动的自上而下模型使我们丢弃信号的某些元素(将它们视为仅仅是”噪音”)并放大其他元素。通常——如上述案例所示——这会在嘈杂和模糊的环境中导致更准确的感知。然而,在看起来愤怒的杰克的案例中,我们的信念使我们准备部署一个(部分通过改变我们分配给预测误差信号各个方面的精度)“发现”虚假且无根据的杰克愤怒假设的视觉证据的模型。这就像在噪音中听到”隐藏”的歌曲”白色圣诞节”一样。结果是我们的视觉体验本身(不是某种附加判断)然后将杰克表现为看起来愤怒,为我们早先的怀疑火上浇油。

在这里,行动和感知被锁定在一个相互误导的循环中。这是因为被激活的”愤怒的杰克”假设得以控制(以我们将在后面章节中更详细探讨的方式)随后探测世界以寻找确认杰克愤怒证据的行动。我们在杰克的脸部周围扫视寻找微妙的证据,我们寻找他肢体动作中的紧张,他用词选择中的异常等等。由于我们提高了携带关于愤怒微妙”迹象”信息的信号的精度,(从而)降低了对正常性真实迹象的精度,我们很可能找到我们正在寻找的”证据”。在现实世界环境中,Teufel、Fletcher和Davis(2010)表明,我们对他人当前心理状态和意图的主动自上而下模型确实影响我们如何在物理上感知他们,影响我们对他们凝视方向、运动开始、运动形式等的基础感知(关于自上而下知识对感知影响的更多例子,见Goldstone,1994;Goldstone & Hendrickson,2010;Lupyan,2012)。

为了巩固这种悲剧,杰克和吉尔都是PP智能体(因此都是感知深度受预测渗透的存在)这一事实可能会迅速让事情变得更糟。因为吉尔的探察和猜疑对杰克本人来说并非无形,而且她的肢体语言有些紧张。杰克(错误地)想:“也许吉尔在生我的气?”。现在这个场景再次重演。对杰克来说,吉尔现在看起来有些生气,听起来也有些生气。然后吉尔在杰克身上察觉到更多紧张的迹象(也许现在这些迹象是真实的),这种相互(最初错位的)预测的循环不断升级。正如我们稍后将看到的,相互预测可以极大地增进人际理解。但当与期望对感知和行为的深刻影响相结合时,它也可能为自我实现的心理社会结(knots)和纠缠提供一个令人担忧的配方。

这种阴暗面也不仅限于多个相互作用的人类智能体的情况。越来越多的最佳工具和技术正在从事预测我们自己的需求、请求和使用模式的业务。谷歌根据过去的模式和当前位置信息预测搜索请求,甚至在我们提出要求之前就提供建议和选项。亚马逊使用强大的协作过滤技术根据过去的购买记录提出建议。这些创新将相互预测的领域扩展到包括人类和机器的网络,每一方现在都忙于预测对方。除非得到检查或控制,这可能会导致,正如[Pariser (2011)]中描述的所谓”过滤泡沫”场景所示,对机会空间的探索日益受限。

注意力的基本PP理论的简要概述出现在[Clark (2013)]中。这是同行评议期刊《行为与脑科学》的一篇目标文章,因此伴随着该领域领军人物的各种评论。[Bowman et al. (2013)]就是这样一篇评论。除了对有偏竞争的一些担忧(见2.4节)外,Bowman等人还担心基于精确性的解释似乎最适合解释空间注意力,而非基于特征的注意力。Bowman等人指出,基于特征的注意力允许我们增强对给定特征的反应,即使它出现在未预测的位置。因此,借用他们的例子,寻找粗体字实例的命令可能会导致注意力被附近的空间位置捕获。如果我们然后(正如PP所建议的)增加来自该空间位置的预测误差的精确性权重,这难道不意味着选择性预测误差信号的精确性权重是注意的结果而非其因果机制吗?

这是一个很好的难题,它揭示了所提供装置的重要特征。因为我认为,解决这个难题在于操纵处理体系不同层级上的精确性权重。基于特征的注意力直观地对应于增加与刺激的身份或配置相关的预测误差单元的增益(例如,增加报告与四叶草独特几何模式相关的预测误差的单元的增益)。提升这种反应(通过给相关类型的感觉预测误差增加权重)应该能增强对该特征线索的检测。一旦线索被暂时检测到,受试者就可以注视正确的空间区域,现在处于”四叶草在那里”的期望条件下。然后,该特征在该位置的残余误差被放大,如果你幸运的话,就可以获得对四叶草存在的高置信度!注意,注意错误的空间区域(例如,由于不一致的空间线索)在这种情况下实际上会适得其反。因此,精确性权重预测误差能够包含纯空间和基于特征的信号增强。

[Block and Siegel (2013)]提出了额外的担忧,他们认为预测加工(predictive processing)无法为一些非常基本的结果(如对感知对比度的注意力增强[Carrasco, Ling, & Read, 2004])提供任何合理或独特的解释。特别是,Block和Siegel认为PP模型未能捕获由于注意而产生的先于误差计算的变化,并且错误地预测了注意后续变化的放大(由于提高某些预测误差的增益而产生)。值得详细看看这个案例。

Carrasco, Ling, and Read (2004) 报告了一项实验,受试者注视中心点,左右两侧显示对比度光栅。光栅具有不同的绝对(实际)对比度。但当受试者被提示要注意(即使是隐蔽地)较低对比度的光栅时,他们对该处对比度的感知会增加,产生(错误的)判断,例如,一个被注意的70%(实际值)对比度光栅与一个未被注意的82%光栅相同。Block和Siegel认为预测处理解释无法解释这里的初始效应(对隐蔽注意的70%对比度光栅的82%对比度的错误感知),因为唯一的错误信号——这正是他们误解故事的地方——是稳定的注意前70%记录与注意后82%记录之间的差异。但这种差异直到注意完成其工作后才可用!更糟糕的是,一旦这种差异可用,它不应该再次被放大吗,因为相关错误单元的增益现在增加了?

这是一个巧妙的挑战,但它基于对精度加权(precision-weighting)提议的一个revealing误解。PP并不假设基于未注意对比度(记录为70%)和随后注意的对比度(现在看起来是82%)之间差异计算的错误信号。相反,注意改变的是对来自被注意空间位置的精确感觉信息的期望。精度是方差的倒数,正是我们的”精度期望”被注意在这里改变了。在手头的情况下,似乎正在发生的是,我们隐蔽地注意左侧(比如说)光栅这一事实增加了我们对精确感觉信号的期望。在这种条件下,对精确信息的期望诱导对感觉错误的夸大加权,结果我们对对比度的主观估计被扭曲了。14

重要的一点是,错误不是像Block和Siegel似乎暗示的那样,作为某个先前(在这种情况下是未注意的)感知与某个当前(在这种情况下是注意的)感知之间的差异来计算的。相反,它直接为当前感觉信号本身计算,但根据我们对来自该位置的精确感觉信息的期望进行加权。根据PP,精度期望是对比度光栅实验所操纵的,因此PP为效应本身提供了令人满意的(且独特的)解释。这种相同的机制解释了注意对空间敏锐度的一般效应。

Block和Siegel还论证说,至少一旦代理人醒着、警觉并掌握了周围环境,“将错误信号视为感觉输入是没有意义的”。但当然,这个声明并不是说代理人感知错误信号。(同样,没有传统理论家应该说代理人通常感知感觉信息流本身,而不是它所提供的世界。)根据PP,代理人感知周围的东西,但这样做依靠错误的前向(和横向)流动以及预测的向下(和横向)流动。

总之,预测处理将注意描述为增加选定预测错误的增益。因此,注意构成了构成正常感知过程的推理级联的一个组成部分。内源性注意(Endogenous attention)在这里对应于影响与某些任务相关特征(例如,四叶草的形状)或某个选定空间位置相关的预测错误增益的意志控制过程。外源性注意(Exogenous attention)对应于更自动的处理,在熟练任务的流畅执行期间,或响应某些生态学显著线索(如闪光、运动瞬变或突然噪音)时,增加选定预测错误的增益。这些生态学显著线索往往产生强烈的感觉信号,这些信号被隐含地”期望”显示高信噪比。因此有一种超先验(hyperprior)在起作用:对更强信号精度的期望,这合理地要求增加相关预测错误的增益(见Feldman & Friston, 2010, p. 9;另见Hohwy, 2012, p. 6)。最后,精度期望也被看到指导探索性行动,确定(例如)跟踪场景中最可能找到更精确信息的区域的扫视模式。

在单一的自我驱动循环中结合感知和行动,精度估计因此使自下而上的感觉信息(通过预测错误传递)和自上而下的基于生成模型的期望能够灵活地根据任务变化组合。

理解精度和精度期望的作用对于揭示非意识(“亚个人的”)预测与个人层面日常体验的形状和流动之间的复杂联系可能特别重要。例如,神经惊讶(“惊讶值”(surprisal):给定世界模型,某些感觉状态的不可能性)与代理人惊讶之间似乎存在初始的脱节。这从一个简单事实中显而易见:总体上最能最小化惊讶值(因此最小化预测错误)“对于”大脑的感知很可能对我这个代理人来说是一些高度令人惊讶和意外的事态——例如,想象一下专业魔术师优雅地将一头巨大而忧郁的大象偷偷带到舞台上的突然揭示。然而,这里根本脱节的表象是虚幻的,正如稍微详细的解释所揭示的。

随着魔术师挥去遮布,粗糙快速处理的视觉线索招募出最能最小化感觉预测误差的假设(大象)。感知/行动回路立即参与其中,驱动一系列视觉扫视,以大象特有的方式扫描场景(例如,凝视象鼻应该在的位置)。如果假设正确,这种视觉搜索将产生对该假设的高精度确认。假设扫视满足了所有系统期望。智能体现在掌握了一个可靠的模型,该模型经受住了高精度预测误差的严峻考验。此时大象感知是最符合认知系统对世界的了解和期望,以及它对自身干预世界结果(这里是视觉扫视)的了解和期望的感知。因此,舞台上的大象感知是给定当前驱动输入、精度期望和分配精度(如我们所见,反映大脑对感觉信号的置信度)组合下的获胜假设。

给定正确的驱动信号和足够高的精度分配,初始智能体意外类型的顶层理论因此可以获胜,以解释掉高度加权的传入感觉证据潮流。悲伤大象的景象作为给定输入、先验和感觉预测误差估计精度下可用的最佳(最可能、最少”惊讶性”的)感知出现。尽管如此,系统先验并没有使该感知在事前非常可能,因此(也许)智能体实际惊讶感对其是有价值的。也就是说,惊讶感可能是保存有用信息的一种方式,否则这些信息将被丢弃——这些信息表明,在当前证据驱动的推理回合之前,感知到的事态被估计为高度不可能。

这(通常)都是好消息,因为这意味着我们不是期望的奴隶。成功的感知需要大脑使用存储的知识和期望(贝叶斯先验)来最小化预测误差。但我们仍然能够在大脑为感觉预测误差分配高可靠性(因此为驱动感觉信号分配高可靠性)的条件下看到非常(智能体)惊讶的事物。重要的是,这需要其他高层理论,虽然是初始智能体意外类型的,获胜以解释掉高度加权的感觉证据。

但是,如果这种平衡行为出错会发生什么?如果精度加权机制出现故障,自上而下期望和自下而上感知之间的平衡受到损害会发生什么?在这里,我认为预测处理情境为思考人类心理的广阔且多样的空间提供了有前景的新方式。我们将在后续章节中看到更多这方面的内容。但我们已经可以在一项令人印象深刻的近期工作中瞥见这种潜力,该工作涉及精神分裂症中的妄想和幻觉(Corlett, Frith, et al., 2009; Fletcher & Frith, 2009)。

回想一下前一节中描述的意外大象目击。在这里,系统已经掌握了一个恰当的模型,能够”解释掉”指定悲伤灰色存在的驱动输入、期望和精度(预测误差的权重)的特定组合。但情况并非总是如此。有时,处理持续的、高度加权的感觉预测误差可能需要逐渐形成全新的生成模型(就像在正常学习中一样)。正如Fletcher和Frith(2009)所建议的,这可能是更好理解精神分裂症中幻觉和妄想起源(这两个所谓的”阳性症状”)的关键。这两种症状通常被认为涉及两种机制,因此有两种破坏,一种在”感知”中(导致幻觉),一种在”信念”中(允许这些异常感知影响顶层信念)。因此Coltheart(2007)正确且重要地指出,仅仅感知异常通常不会导致妄想受试者中发现的奇异复杂信念体系。但我们因此必须将感知和信念形成成分视为严格独立的吗?

如果感知和信念形成,如当前故事所建议的,都涉及尝试将展开的感觉信号与自上而下的预测相匹配,那么可能的联系就会出现。重要的是,这种尝试匹配的影响是精度介导的,因为残余预测误差的系统效应根据大脑对信号的置信度而变化。考虑到这一点,Fletcher和Frith(2009)调查了对分层贝叶斯系统扰动的可能后果,使得预测误差信号被错误生成,更重要的是——高度加权(因此被赋予不当的显著性来驱动学习)。

存在许多潜在机制,它们复杂的相互作用一旦在预测误差最小化的总体框架内得到处理,可能会共同产生这种干扰。主要候选机制包括缓慢神经调节剂的作用,如多巴胺、血清素和乙酰胆碱(Corlett, Frith, et al., 2009; Corlett, Taylor, et al., 2010)。此外,Friston (2010, p. 132)推测,神经区域之间快速、同步的活动也可能在增强同步群体内预测误差的增益方面发挥作用。16然而,无论如何实施,关键思想是理解精神分裂症的阳性症状需要理解预测误差产生和(特别是)权重分配中的干扰。建议是该复杂经济体系内的故障(可能根本上源于异常的多巴胺功能)产生一波又一波持续且高权重的”虚假误差”,然后传播到整个层次结构,在严重情况下(通过随之而来的神经可塑性浪潮)强制对我们的世界模型进行极其深度的修正。不可能的事情(心灵感应、阴谋、迫害等)然后变成最不令人惊讶的,而且——因为感知本身受到先验期望自上而下流动的调节——错误信息的级联传播回到下层,使虚假感知和奇异信念固化为一个连贯且相互支持的循环。

这样的过程是自我强化的。随着新的生成模型站稳脚跟,它们的影响向下流动,使传入数据被新的(但现在严重误导的)先验所塑造,以”符合期望”(Fletcher & Frith, 2009, p. 348)。因此,虚假感知和奇异信念形成了一个认识论上隔离的自我确认循环。那么,这就是一种高度有效认知策略的阴暗面。预测处理模型将感知、信念和学习融合在一个单一的总体经济体系中——通常是富有成效的——在这个体系中,多巴胺以及其他机制和神经递质控制着预测误差本身的”精确性”(权重,因此对推理和学习的影响)。但当事情出错时,虚假推理螺旋上升并反馈到自身。妄想和幻觉然后变得根深蒂固,既被共同决定又共同决定。我们在科学(Maher, 1988)和日常生活中到处都能看到这种现象的温和版本。我们倾向于看到我们期望的东西,并用它来确认既在产生我们期望、又在塑造和过滤我们观察以及对其可靠性估计的模型。

同样的广义贝叶斯框架可以用来(Corlett, Frith, et al., 2009)帮助理解不同药物在给予健康志愿者时如何暂时模拟各种形式的精神病。在这里,关键特征也是预测编码框架能够解释学习和体验中的复杂改变,这些改变取决于驱动感觉信号如何通过精确度加权的预测误差与先验期望和(因此)持续预测相结合的(药理学可修改的)方式。例如,氯胺酮(ketamine)的拟精神病效应据说可以用预测误差信号的干扰(可能由AMPA上调引起)和预测流(可能通过NMDA干扰)来解释。这导致持续的预测误差,并且——关键的是——对相关事件重要性或显著性的夸大感知,这反过来又驱动短暂妄想样信念的形成(Corlett, Frith, et al., 2009, pp. 6–7; 另见Gerrans, 2007)。作者继续解释其他药物(如LSD和其他血清素致幻剂、大麻和多巴胺激动剂如苯丙胺)的不同拟精神病效应,认为它们反映了分层预测处理框架内其他可能的干扰类型。17

在我看来,这种层次的流畅跨越构成了当前框架的关键吸引力之一。我们在这里从对人类体验正常和改变状态的考虑,通过计算模型(突出精确度加权的基于预测误差的处理和生成模型的自上而下部署),到大脑中突触电流、神经同步和化学平衡的实施网络。希望是通过提供推理、期望、学习和体验之间复杂、系统性相互作用的新的多层次解释,这些模型有朝一日可能提供对我们自己代理者级别体验的更好理解,甚至超过”民间心理学”基本框架所提供的理解。这样的结果(另见第7章)将构成对以下主张的证实(P. M. Churchland, 1989, 2012, P. S. Churchland, 2013):采用”神经计算视角”有朝一日可能引导我们对自己生活体验的更深刻理解。

注意力经常被描绘为一种心理聚光灯(参见,例如,Crick, 1984),其部署反映了竞争(由于有限的资源)以获得高质量的神经处理。注意力的预测处理模型与聚光灯模型有一些共同特征,但在其他方面有所不同。它们都将注意力描绘为与寻找精确(低不确定性)感官信息相关联。指向聚光灯创造了(如Feldman & Friston, 2010所指出的)能够从空间位置获得高质量感官信息的确切条件。但PP认为,注意力本身不是一个机制,而更多的是一个更根本资源的维度。18它是我们(我们的大脑)用来预测感官数据流的生成模型的一个普遍维度。但这是一个特殊的维度,因为它不仅涉及传入感官数据的外部原因(信号)的性质,还涉及感官信息本身的精度(统计学上,逆方差)。

生成模型通过包含当前精度的估计以及视觉扫视和其他行为将产生的精度估计,直接带动大量信息收集行为。它不仅对信号应该如何演变(如果世界确实是这样的话)做出预测,还对应该主动征求哪些传入信号并在处理展开时给予最大权重做出预测。正是通过改变这种权重分配,我们能够在多模态处理期间偏向选择感官通道,灵活地改变神经区域之间信息的即时流动,以及(最一般地)改变自下而上的感官信号和自上而下期望之间的权力平衡。这种改变完成了本章早期部分描述的各种”特效”(在云中看到面孔,听到正弦波语音,甚至幻听”白色圣诞节”)。

将我们自己感官不确定性的精度编码估计添加到新兴图景中,还允许我们以流畅灵活的方式结合两个表面上对立世界的精华。一个是信号抑制的世界,这是标准预测编码的核心特征。在这里,预期的信号元素被”解释掉”并被剥夺了向前流动的因果效力。另一个是信号增强和偏向竞争的世界。这是一个”关键任务”信号元素被放大和增强,其向前流动的效应被放大的世界。通过根据预期精度对向前流动的预测误差信号进行加权,PP框架结合了这两个世界的精华,增强一些响应同时抑制其他响应。

注意力、行动和感知现在在相互支持、自我驱动的循环中结合起来。加权预测误差信号驱使我们以既反映又测试生成预测的假设的方式对世界进行采样,这些预测正在驱动着行动。感知、注意力和行动的这种亲密关系形成了本著作的核心主题之一,并为我们提供了迄今为止关于能够阐明大脑、身体和世界深刻认知纠缠的神经处理账户的最佳希望。

我们的故事表明,感知是一个既具有构造性又深受预测影响的过程。这种类型的感知——那种揭示了相互作用的远端原因的结构化世界的感知——有一个重要且(大多数情况下)促进生活的附带效果。因为这样的感知者因此也是想象者:他们是准备好不仅通过感知和总体物理行动,还通过意象、梦境和(在某些情况下)故意的心理模拟来探索和体验他们世界的生物。

当然,这并不是说每个我们可能直觉上认为与其世界有某种形式感官接触的系统都能够做这些事情。毫无疑问,存在许多简单的系统(如追随光线的机器人或追随化学梯度的细菌)使用感官输入来选择适当的响应,而不部署内部表示的模型来预测传入信号的形状。我将论证,这样的系统不会享受到对丰富结构化外部世界的感知体验,也不会具有梦境或想象等心理状态。但是,如果PP是正确的,像我们这样的感知者可以使用存储的知识来生成一种多层次虚拟类比的驱动感官信号,因为它在多个层次和类型的处理中展开。

想象力和梦境的联系就在眼前,因为这样的系统掌控着一个生成模型(generative model),能够利用关于世界中相互作用因果关系的知识来重构感觉信号。这种重构过程在感觉信号存在时得到调节和部署,为彻底的构造过程铺平了道路,能够在缺乏常规感觉流的情况下形成和演化。附近还有参与某些理论家所称的”心理时间旅行”的能力:记忆(重构)过去和预测未来的可能形态。这些各种”构造产业”协同工作,让我们能够做出更好的选择和选择更好的行动。因此,从基于生成模型的在线感知的简单种子中,涌现出一种引人注目的(且惊人地熟悉的)认知形式。这是一种形式,其中感知、想象力、理解和记忆作为一种认知套餐交易出现——这种套餐交易将现在定位在其体验归属的地方,即过去影响与知情未来选择之间富有成效的交汇点。

考虑图3.1中的图像。这就是所谓的”康斯威特错觉”。对大多数人来说,中央配对的瓦片看起来是非常不同的灰色阴影——这种外观,正如第二张图片所揭示的,是虚幻的。这种错觉发生是因为(正如我们在第1章和第2章中看到的)我们的视觉体验不仅仅反映当前的输入,而是很大程度上受到关于世界的”先验”(先验信念,通常以无意识预测或期望的形式出现)的影响。在这种情况下,先验是表面倾向于具有相同的反射率,而不是朝着它们自己的边缘逐渐变亮或变暗。因此,大脑的最佳猜测是中央配对涉及两个不同反射率的表面(两种不同的灰色阴影)被不同数量的光照亮。错觉发生是因为图像显示了照明和反射特性的高度非典型组合,大脑使用它从典型照明和反射模式中学到的知识来推断(在这种情况下是错误的)两个瓦片必须是不同的灰色阴影。在我们实际生活的世界中,这些特定的先验信念或神经期望可证明是”贝叶斯最优”的——也就是说,它们代表了从环境感觉证据中推断世界状态的全局最佳方法(Brown & Friston, 2012)。因此,大脑通过结合先验知识(包括,正如我们在第2章中看到的,关于上下文的知识)与传入的感觉证据来生成我们的感知体验。

图3.1 康斯威特错觉设置

第一张图像(左)描绘了一个典型的康斯威特错觉设置。构成中央配对的两个瓦片的中心看起来是不同的灰色阴影。第二张图像(右)揭示它们实际上是相同的灰色阴影。

来源:D. Purves, A. Shimpi, & R. B. Lotto (1999)。康斯威特效应的实证解释。神经科学杂志,19(19),8542-8551。

这种基本效应解释了各种各样令人惊讶的熟悉感知现象。其中一种现象是跨模态和多模态上下文效应对早期”单模态”感觉处理的广泛存在。这些效应的发现构成了当代感觉神经科学的主要发现之一(见,例如,Hupe et al., 1998; Murray et al., 2002; Smith & Muckli, 2010)。因此,Murray等人(2002)展示了高级形状信息对早期视觉区域V1中细胞反应的影响,而Smith和Muckli(2010)甚至在完全未受刺激(也就是说,未通过驱动感觉信号直接刺激)的视觉区域上显示了类似的效应(使用部分遮挡的自然场景作为输入)。此外,Murray等人(2004)显示V1中的激活受到自上而下尺寸错觉的影响,而Muckli等人(2005)和Muckli(2010)报告了V1中与表观运动错觉相关的活动。即使是看似”单模态”的早期反应也受到(Kriegstein & Giraud, 2006)来自其他模态的信息的影响,因此通常会反映各种多模态关联。引人注目的是,甚至对相关输入将在一种模态(例如,听觉)而不是另一种模态(例如,视觉)中出现的期望也被证明能提高性能,可能通过增强”自下而上输入对给定感觉通道上感知推理的权重”(Langner et al., 2011, p. 10)。

这一系列上下文效应的全貌非常自然地从预测处理(PP)模型中流淌而出。如果所谓的视觉、触觉或听觉感官皮层实际上是使用来自更高层级的反馈级联来主动预测展开的感官信号(这些信号最初通过视觉、声音、触觉等各种专用受体库转导),那么我们不应该对在”早期”感官反应中发现广泛的多模态和跨模态效应(包括这些”填充”类型)感到丝毫惊讶。产生这种情况的一个原因是,“早期”感官反应的概念在某种意义上现在是误导性的,因为期望诱导的上下文效应将简单地在整个系统中传播,启动、生成和改变”早期”反应,一直向下到V1。任何在”元模态”(或至少是日益信息整合的)区域内记录的统计有效相关性,这些区域位于处理层次的顶部,都能为预测提供信息,然后通过之前被认为是更加单模态的区域,一路级联到接近感官外围的区域。这些效应与将V1视为使用具有固定(上下文不灵活)感受野的细胞进行简单的、刺激驱动的、自下而上特征检测的场所的观念不一致。但它们完全符合(实际上是被要求的)那些将V1活动描绘为基于自上而下预测和驱动感官信号的灵活组合不断协商的模型。反思这种”早期”感官处理的新视角,Lars Muckli写道:

可以想象,V1首先是皮层反馈的目标区域,其次才是将皮层反馈与传入信息进行比较的区域。感官刺激可能是皮层的次要任务,而其主要任务是…尽可能精确地预测即将到来的刺激。(Muckli, 2010, p. 137)

视觉词汇形式区域(VWFA)是腹侧流中的一个区域,它对适当的字母串做出反应:这种字母串在给定语言中可能合理地形成一个词。这个脑区域的反应已知独立于表面细节,如大小写、字体和空间位置。在一项重要的神经成像(fMRI)研究中,Reich等人(2011)发现证据表明VWFA实际上在追踪比视觉词汇形式更加抽象的东西。它似乎在追踪词汇形式,无论转导流的模态如何。因此,同样的区域在先天性盲人被试进行盲文阅读时被激活。这里的早期输入是触觉而非视觉的事实对VWFA的招募没有影响。这支持了(Pascual-Leone & Hamilton, 2001)将这些脑区域视为”元模态操作器”的观念,这些操作器”由给定的计算定义,无论接收到何种感官输入都会应用该计算”。

这很好地契合了,正如Reich等人(2011, p. 365)自己注意到的,PP图像中皮层层次的更高层级学习追踪”隐藏原因”,这些原因解释并因此预测远端事态的感官后果。Reich等人推测VWFA中的大部分活动可能因此反映了关于词汇感官后果的跨模态预测。也就是说,VWFA似乎在使用跨模态的词汇性模型生成自上而下的预测。VWFA的元模态性将”解释其将自上而下预测应用于视觉和触觉刺激的能力”(Reich等人, 2011, p. 365)。

另一个很好的例子,这次来自动作领域,由Wolpert, Miall, 和 Kawato (1998)提供,他们注意到即使使用不同的效应器(如右手或左手,甚至脚趾),个体手写风格的要素仍然得以保持。1抽象的高级运动命令必须以不同的方式展开,因为级联预测越来越接近效应器系统本身。但在更高层级,似乎有大量的运动信息以跨效应器的形式编码。

总之,PP框架为适应各种跨模态、多模态和元模态对感知的影响提供了一种强有力的方式。它将感官描绘为共同工作,为一组连接的预测设备提供反馈,这些设备试图跨多个空间和时间尺度追踪世界的展开状态。这提供了对高效多模态线索整合的非常自然的解释,并允许自上而下的效应渗透到感官处理的最低(最早)要素。(如果这在认识论上让你担心——也许因为你怀疑太多的自上而下影响会让我们看到我们期望看到的,而不是”真正存在的”——不要害怕。实际提供的是一个非常微妙的平衡行为,正如我们将在第6章中看到的。)

预测处理理论的另一个优势(如1.14中提到的)是它为”遗漏相关反应”的全谱提供了强有力的解释。这类反应的理论重要性很早就被苏联心理学家尤金·索科洛夫(Eugene Sokolov)在定向反射的开创性研究中注意到——定向反射是环境中意外变化通常引发的立即”注意”反应。索科洛夫注意到重复暴露会导致反应减弱,并将这种效应称为”习惯化”(habituation)。人们可能认为这是由某种形式的低级感觉适应引起的某种粗暴的物理效应。然而,索科洛夫注意到,即使是某个已习惯化刺激强度的减少也能引起”去习惯化”(dishabituation)并促发新的反应。索科洛夫得出结论,神经系统必须学习和部署一个”神经元模型”,该模型不断与传入的刺激相匹配,因为现在吸引动物注意的是物理信号本身的减少。

这种情况的极端版本发生在预期信号完全未能实现时。例如,如果我们听到一系列规律的节拍,然后一个节拍被省略,我们在感知上意识到(相当生动地意识到)它的缺失。此外,还有一种熟悉的”几乎体验到”被省略项目开始的感觉——仿佛我们开始听到(或看到,或感受到)那个瞬间后我们生动地注意到并未发生的事物。

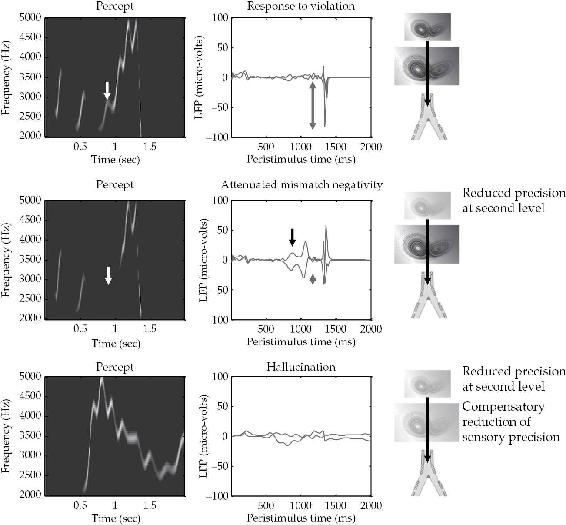

那些假设使用生成模型进行”自上而下”处理以通过恰当的期望来迎接传入感觉信号的理论,在解释对遗漏的反应性和遗漏的特殊现象学方面处于理想(也许是独特的)有利地位。Adams等人(2013)使用鸟鸣生成和识别的仿真研究提供了一个令人信服的例子。在这些实验中(见图3.2),一个分层预测处理网络使用前几章描述的多层预测机制,对模拟啁啾声的短序列(显示特征频率和音量的序列)做出反应。然后重复仿真,但省略了原始信号的一部分(最后三个啁啾声)。在第一个缺失的啁啾声处,网络以强烈的预测误差爆发作出反应。作者注意到,这种强烈的误差爆发是在完全没有任何指导性感觉输入的情况下产生的,因为”此时没有感觉输入需要预测,预测误差完全由自上而下的预测产生”(Adams等人,2013,第10页)。此外,对网络反应的更仔细分析显示,在第一个缺失啁啾声本应发生的那一刻,系统产生了一个瞬时(幻觉性)感知。这个感知(系统对世界状态的最佳猜测)并不强烈,但时机相对于缺失的啁啾声是正确的。换句话说,网络首先模糊地”感知”(想象)了缺失的啁啾声,然后在这种信号的实际缺失变得明显时立即以强烈的错误信号作出反应。这些结果很好地模拟了(Adams等人,2013,第10-11页)所谓的”失配负波”(mismatch negativity)——在使用奇异球或省略刺激的EEG研究中发现的P300神经元反应——这一结果在生理学上也是有意义的,因为这类研究对那些最可能涉及报告预测误差的细胞类型(浅层锥体细胞)的反应最为敏感。

图3.2 遗漏相关反应

左侧面板显示基于后验期望的预测声谱图,而右侧面板显示感觉层面的相关(精度加权)预测误差。顶部面板显示由于精确的自上而下预测在第一个缺失啁啾声未被听到时被违反而产生的正常遗漏相关反应。当第二层的(对数)精度降低到2时,这种反应被减弱(中间行)。这使得自上而下的预测对自下而上的感觉证据更加敏感,感觉预测误差在减少的自上而下约束下得到解决。同时,基于自上而下(经验)先验信念本应被预测的第三个啁啾声被错过,导致感觉预测误差几乎与省略引起的预测误差幅度相匹配。下方一行显示当感觉对数精度从2补偿性地降低到负2时的预测和预测误差。这里,感觉预测误差未能引导高级期望,随后在没有任何刺激的情况下持续存在错误推理。

来源:经Adams, Stephan等人,2013年许可转载。

在进一步的巧妙操作中(再次参见图3.2),Adams等人降低了多层网络上层(第2层)感觉预测误差的精度。正如我们在第2章中看到的,这样做的效果是降低系统对自身自上而下预测的信心。在这些条件下,之前最难检测到的啁啾声(第三个啁啾声)完全被错过,并产生了预测误差。然而,由于系统(第2层精度降低)现在对其预测的信心较低,这个误差不会像正常条件下那样大。作者指出,这可能对应于精神分裂症患者对异常和遗漏刺激的神经元(和行为)反应减弱的现象。对这种反应的解释很有趣,因为它表明

慢性精神分裂症中减弱的不匹配或违反反应可能不是反映未能检测到令人惊讶的事件,而是反映未能检测到不令人惊讶(可预测的)事件。换句话说,它们可能反映了这样一个事实:每个事件都令人惊讶。(Adams et al., 2013,第11页)

系统可能尝试补偿这种泛惊讶性的一种方式是有效地降低其对感觉信号本身的信心。降低感觉信号的估计精度会产生复杂的效果,我们将在后续章节中进一步探讨。在简单的鸟鸣研究中,这种减少导致了完全取消遗漏相关反应,以及从感觉信号正确推断远端环境结构的根本性失败。在这种情况下,听觉遇到的歌声只能被粗略跟踪,结构和频率都出现扭曲。这是不可避免的,因为在这些条件下,“感觉信息没有被赋予约束或引导自上而下预测所需的精度”(Adams et al., 2013,第12页)。这对应于幻觉的产生,这里幻觉作为准知觉状态出现,不足以被自上而下的预测和对我们自身感觉不确定性的恰当估计所控制。

PP模型对研究意识感觉意识的神经基础具有影响(更多内容见第7章)。

我们可以从一些平常的思考开始接近这个话题。直觉上很明显,例如,用劣质收音机播放的熟悉歌曲会比陌生歌曲听起来清晰得多。虽然我们可能在简单的前馈特征检测框架内将此视为某种记忆效应,但现在将其视为真正的知觉效应似乎同样合理。毕竟,清晰听起来的知觉与模糊听起来的知觉是以同样的方式构建的,只是使用了更好的自上而下预测集合(在故事的贝叶斯翻译中为先验(priors))。也就是说——我建议——熟悉的歌曲确实听起来更清晰。这不是记忆稍后进行某种填补,以回顾的方式影响我们对歌曲听起来如何的判断。相反,自上而下的效应在处理的最早阶段就起作用,让我们几乎没有概念空间(至少在我看来)将这些效应描述为除了增强但真正的知觉之外的任何东西。因此,想象我们发现一种生物,其听觉装置高度调谐于检测某种生物学相关的声音。还想象这种调谐主要由对该声音的强先验组成,使得生物能够在环境信号中有相当大的噪音的情况下检测到它(一种鸡尾酒会效应(cocktail party effect))。我们肯定会简单地将此描述为敏锐知觉的情况吧?那么,我认为,我们也必须对从低质量收音机听熟悉歌曲的音乐爱好者说同样的话。

当我们逐渐降低驱动信号并提高期望时,我们能避免滑坡效应吗?那个幸运的想象者,其虚构恰好完美地预测了外部世界,根本没有真正感知她的世界。她只是一个幸运的猜测者。

两个因素共同拯救我们,使我们不必被迫接受这样的主体进入真正感知者的行列。首先,我们应该考虑反事实(counterfactuals)。如果你只是幸运地认为远端世界目前如预测的那样,那么如果世界状态不同,你就无法跟踪它们。这已经区分了幸运预测者与正常预测处理主体。其次,我们必须添加注意力(attention)的可用性。正如我们在上一章中看到的,注意力提高了误差信号各个方面的增益(gain)。这意味着我们确实可以(如果我们决定这样做)专注于劣质收音机声音的模糊性,提高选择性感觉预测误差的增益以揭示声音流的更精细形式。然后PP主体可能会同意收音机已经过时,迫切需要更换。反事实稳健性加上基于注意力的感觉预测误差增益的可用性,从而使我们能够区分”幸运幻觉”与基于真实预测的驱动知觉。

预测在构建有意识感知体验中的作用在Melloni et al. (2011)的研究中得到了很好的展示。Melloni等人表明,形成可报告的有意识感知所需的启动时间会根据我们的期望而变化——换句话说,他们表明期望可以加速有意识觉知。使用脑电图(EEG)特征,计算得出对于预测良好的刺激,有意识感知可以快达100毫秒,因此”可见性的特征并不局限于具有严格潜伏期的过程,而是取决于期望的存在”(Melloni et al., 2011, p. 1395)。Melloni等人建议,这样的结果最好通过分层预测编码框架来解释,在该框架中”有意识感知是假设检验的结果,该检验迭代直到信息在高层和低层区域之间保持一致”(p. 1394)。

如果预测处理理论是正确的,那么能够形成丰富的、揭示世界的感知的动物,就是理解其世界并准备好想象它们的动物。这个论证很直接。为这类方法提供动力的内部模型的一个重要特征是它们本质上是生成性的。也就是说,在上层4编码的知识(模型)必须使该层的活动能够预测下层的响应模式。这意味着N+1层的模型在更大系统的背景下运行时,能够为自己生成N层(下层)的感官数据(即,输入在那里被表示的方式)。由于这个过程一直向下应用到试图预测早期处理区域活动的层,这意味着这样的系统完全能够为自己生成感官数据的”虚拟”版本。

从某种意义上说,这并不令人意外。正如Hinton(以及类似观点,见Mumford, 1992)所指出的,“生动的视觉意象、做梦,以及语境对局部图像区域解释的消歧效应…表明视觉系统可以执行自上而下的生成”(Hinton, 2007b, p. 428)。从另一种意义上说,这是相当了不起的。这意味着感知——至少在像我们这样的生物中——与功能上类似于想象的东西共同涌现。我这里所说的”像我们这样的生物”,指的是能够进行丰富的、揭示世界的感知的生物:能够感知由相互作用的隐藏原因构成的复杂远端环境的生物。在我自己的情况下,这样的隐藏原因包括暴雨、樱草花和扑克手牌。在我的两只猫(Bruno和Borat)的情况下,它们似乎包括5猫粮、老鼠和飞蛾。我认为,Bruno、Borat和Clark都在部署生成模型来捕获其感官输入在多个空间和时间尺度上的规律性。显然,一个简单的向光源移动的机器人不需要,也可能不应该部署多层生成模型来做到这一点。相反,当系统必须处理以噪声、模糊性和不确定性为特征的领域中复杂的隐藏原因结构时,对生成模型的需求最为明显。

我希望更仔细地为之辩护的主张因此是:能够使用预测驱动学习的特征资源感知复杂外部世界中相互作用原因的动物6,将是能够内生生成类感官状态的动物。认为做梦、想象和心理意象因此作为传递我们对结构化(对有机体显著的)外部世界掌握的同一认知包的一部分而变得可用,这似乎并不牵强。这并不意味着每个这样的动物都可以通过某种刻意的意志行为来带来这样的想象。实际上,对于大多数生物来说,刻意想象的行为(我怀疑可能需要通过语言进行自我提示)很可能是根本不可能的。但是这样被赋能感知结构化世界的生物拥有从自上而下生成这些相同感官状态近似值的神经资源。因此,在线感知(由预测处理架构启用)和内生生成准感官状态的能力之间出现了深层的二元性。

Reddy et al. (2010)的研究中出现了支持这种二元性的强有力的功能性磁共振成像(fMRI)证据。该研究的起点是一组众所周知的结果,表明心理意象和在线视觉感知激活许多相同的早期处理区域(例如,Kosslyn et al., 1995; Ganis et al., 2004)。这样的结果已经被多次复制,并且扩展到包括外侧枕叶皮层(LOC)等区域。这是一个纹外区域,对形状和物体有强烈反应,包括”X”和”O”等字母形式,相对于简单纹理或混乱物体更偏好它们。Stokes et al. (2009)表明,当受试者感知和想象字母”X”和”O”时,LOC都是活跃的。

这些结果为感知和想象之间存在深层计算对偶性的观点提供了直观支持,但它们也与许多较弱的解释相符。它们表明了粗略地理位置的重叠(许多相同区域在在线感知和离线想象及回忆过程中”点亮”),但这尚未确立PP类模型所预测的更深层功能重叠。

Reddy等人的研究直接解决了这个问题,建立在有时被称为”大脑读取”的最新成功基础上。在大脑读取中(例如,Haxby et al., 2001; Kamitani & Tong, 2005; Norman et al., 2006),研究者试图从fMRI数据(追踪血流动力学反应的BOLD信号)中重建刺激的属性,这些数据涉及刺激引发的神经活动。这意味着绘制多体素7反应模式并使用它们来推断(解码)产生这些模式的刺激属性。

实验者在这里大致处于生物大脑本身的位置。她的任务——由强大的数学和统计工具使之成为可能——是获取神经激活模式8,并仅基于此推断刺激的属性。这些属性范围从识别刺激(通常是图像)所属的类别(例如,它是面孔、水果还是工具?),到选择预定义集合中的哪个特定图像引发了反应,再到(最近且最令人印象深刻的)尽可能实际重建所呈现的图像本身。我们很快就会看到第一种类型的例子。第二种类型(基于fMRI的图像选择)的一个很好例子可以在Kay et al. (2008)中找到,他们能够推断出被试在扫描时感知的是哪个新颖的自然图像(从120个图像集合中)。第三种(主动重建)类型的例子可以在Miyawaki et al. (2008)中找到。

有趣的是,用于执行第三项任务——图像重建任务——的工具和方法越来越像是在重现生物大脑本身使用的策略类型。因此,最有前景的方法使用贝叶斯方法,该方法将测量反应中的信息与关于自然图像结构甚至语义内容的先验信息相结合——例如,见Naselaris et al. (2009)。使用这种先验信息(就像在预测处理中一样)对图像重建的质量产生了巨大而有益的影响。更进一步,van Gerven et al. (2010)使用了在第1章讨论的数字识别例子中使用的架构版本(“深度信念网络”;见Hinton et al., 2006)来从fMRI数据中重建感知的手写灰度数字。作者得出结论(第3139页):“分层生成模型可用于神经解码,并为了解大脑提供了新的窗口”。

然而,Reddy等人的实验并不涉及图像选择或图像重建。它解决的是更简单的图像分类问题。第一个目标(符合先前的工作)是使用模式分类技术来解码关于观看图像的类别信息,确定被试在扫描时是否感知到工具、食物、面孔或建筑物的图像。第二个目标是使用相同的技术来确定被试在扫描时是否在想象工具、食物、面孔或建筑物。假设这被证明是可能的,第三个也是最终目标是确定想象物体的体素级”代码”与实际感知到的”相同”物体的代码如何相关。对于解码,实验者使用了一种广为理解的方法(线性支持向量机)来学习体素模式与四个类别(食物、工具、面孔和建筑物)之间的映射。这对感知和想象的物体都进行了,记录既来自早期视觉区域(V1、V2)也来自更高区域(FFA、PPA和一些分布式记录)。

两种形式的解码(解码所看到的和所想象的)都被证明是可能的,尽管——我们很快会回到这一点——从最早的、视网膜拓扑映射区域的解码仅在实际观看期间可能,而在想象期间不可能。相比之下,在腹侧颞皮层,解码在两种条件下(实际观看和想象)都被证明是可能的。然后Reddy等人解决了第三个(对我们来说最有趣的)问题:想象条件下涉及的神经状态与感知条件下涉及的神经状态之间存在什么关系(如果有的话)。这个问题直接关系到我们之前关于感知和想象深层对偶性的推测。

为了解决这个问题,Reddy等人使用了一种巧妙的方法。他们取用了训练好的感知分类器,将其作为表象条件下的解码器,反之亦然(取用训练好的表象分类器来解码在线感知)。令人惊讶的是,每个分类器都适用于另一种条件。换句话说,可以使用”表象解码器”来分类当前观看的项目,也可以使用”感知解码器”来分类仅仅想象的项目。这表明两个任务不只是共享粗略的神经资源,而是共享这些资源的精细使用方式。更具体地说,它显示了在感知场景和仅仅想象场景时,编码这些场景的精细多体素激活模式(在腹侧-颞皮层中)之间存在大量重叠。额外的分析显示,各种体素的作用(它们对给定类别中分类成功的加权贡献)是相似的,两种条件(表象和在线感知)共享关键的”诊断体素”(第6页)。作者得出结论:

模式分类技术的使用…表明实际观看和心理表象在对象响应性腹侧-颞皮层的精细多体素激活模式水平上共享相同的表征[从而证明]感知和自然对象类别表象所涉及的精细表征之间具有高度相似性。(Reddy et al., 2010,第7页)

这些结果为预测处理核心理念提供了强有力的支持,即感知在很大程度上依赖于自上而下的生成能力。

尽管如此,感知和纯粹由自上而下驱动的过程(如心理表象(mental imagery),也许还有做梦)之间在体验和功能方面显然存在许多差异。Reddy等人研究的另一个方面,前面简要提到过,在这方面很有启发性。尽管在腹侧-颞皮层中证明了感知和表象的重叠编码,但从较早的(V1和V2)视网膜拓扑映射群体进行解码,虽然在感知条件下是可能的,但在表象条件下却不可能。换句话说,只有当受试者实际参与在线观看而不是仅仅想象时,那些早期区域的活动才是fMRI可”读取”的,属于四个图像类别之一。这可能与(正如Reddy等人自己暗示的)心理表象总体上似乎不如在线感知生动和详细(不如真实)这一事实有关。一个可能的解释,与关于V1等区域参与心理表象能力的一系列表面上相当冲突的结果(见,例如,Cui et al., 2007; Wheeler et al., 2000)一致,是可以从自上而下驱动V1,但这只有在任务本身需要精细的想象细节时才会发生。

也许在更典型的情况下,表象(不像丰富的幻觉形式)只涉及生成模型的较高层次?在PP中,以预测误差的精度加权形式,很容易获得调节这种效应的可能机制(见第2章)。为处理的早期(高空间和时间分辨率)阶段计算的预测误差分配低精度,意味着不会花费系统性努力来使这些状态与向下流动的预测保持一致。在这种条件下,系统似乎合理地会生成一个稳定的感知,它简单地忽略较低层次的细节,只有当任务需要时才(通过提高相关的精度权重)引入它们。

在线感知也可能具有特殊特征。可能地,我们可以在非常高的细节水平(粒度)上解决在线感知中的预测误差,比如当我们注意复杂壁纸的精细图案细节或树皮时。这种稳定、丰富的粒度在心理表象的标准情况下可能根本不可用。